© Andreas Klaer

Von Guido Berg: Die Legende Kleist

25 Jahre nach dem Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke: Ex-Spione diskutierten in der Villa Schöningen

Stand:

Dass sie im Kalten Krieg Schachfiguren waren im Spiel der Weltmächte, dass wussten sie schon. „Ich fühlte mich wie ein Springer – und war doch nur ein Bauer“, bekannte Eberhard Fätkenheuer, der gestern zusammen mit Dr. Hannes Sieberer und Gerhard Tietz die letzten Farbreste des weißen Striches in der Mitte der Glienicker Brücke betrachtete, den er und die beiden anderen auf den Tag genau vor 25 Jahren überschritten, um in Freiheit sein. Die drei ehemaligen Agenten westlicher Geheimdienste gehörten zu den Gefangenen der Staatssicherheit, die am 11. Juni 1985 auf der Glienicker Brücke gegen im Westen enttarnte Ostagenten ausgetauscht wurden.

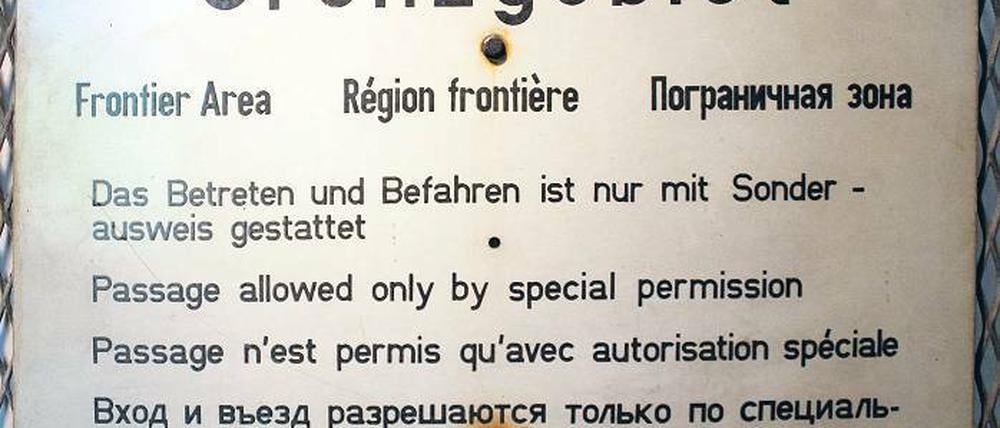

Aber Schachfigur in welchem ungeheuerlichen, zynischen Ausmaß sie waren, das erfuhren die drei Agenten erst gestern im Zuge eines dramatischen Vorgangs während einer Podiumsdiskussion in der Villa Schöningen. Insbesondere Gerhard Tietz, Jahrgang 1935, dürfte der Abend unvergesslich bleiben. Natürlich war schon einiges bekannt, der Moderator Peter Jochen Winters stellt den 74-Jährigen vor, der 1980 vom US-Militärgeheimdienst angeworben wurde: „Sie haben mich bei der Ehre gepackt.“ Tietz, damals 45-jährig, war Westberliner und wurde aufgefordert, wenn er schon nicht zum Militärdienst müsse, solle er doch dennoch etwas für die Freiheit tun. Die Männer hatten sich zunächst als Mitarbeiter eines Meinungsforschungsinstitutes vorgestellt, rückten dann aber langsam mit dem eigentlichen Anliegen raus. Tietz sollte mit dem Zug nach Frankfurt (Oder) fahren und eine russische Militärkaserne ausspionieren. Sie brachten ihm bei, Panzertypen an den Kanonenrohr-Mündungen zu unterscheiden. Als Legende, als Tarnung, sollte er auf Kleist-Interessent machen. Heinrich von Kleist, mit Stücken wie „Das Käthchen von Heilbronn“ oder „Der zerbrochene Krug“ einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, war 1777 in Frankfurt (Oder) geboren worden.

Zwei Mal fuhr Tietz in die Kleist-Stadt, dann wurde er bei der Rückreise am Grenzübergang Friedrichstraße verhaftet und wegen Spionage zu acht Jahren Haft verurteilt, von denen er vier absaß bis er auf der Glienicker Brücke ausgetauscht wurde. Zwei Jahre ist der schlanke kleine Mann nach seiner Freilassung krankgeschrieben, um die Folgen der Haft zu verarbeiten. Tietz ist heute, 25 Jahre danach, nicht schlecht informiert über das, was ihm geschah. Er weiß, dass sich die Stasi-Leute über die Legende Kleist „nur schräg gelacht“ haben müssen, weil schon zahlreiche Agenten vorher mit ihr aufgeflogen waren. Auch die „unlesbare Schrift“, mit der Tietz auf wenigen Zetteln Kennzeichen von Militärfahrzeugen notierte, „hatte der DDR-Geheimdienst längst lesbar gemacht“, erklärte er den zahlreichen Gästen in der Villa Schöningen.

Kaum hatte Moderator Winters die Diskussion freigegeben, meldete sich ein Mann und stellte sich als Mitarbeiter der Stasi-Unterlagen-Behörde vor. Er berichtete von einem 60-minütigen Lehrfilm, den die Staatssicherheit seinen Eleven zeigte. Der Film zeige die Observation eines Westberliners, der mit dem Zug nach Frankfurt (Oder) fuhr, um dort sowjetische Kasernen auszuspionieren. Diese wurden, was den westlichen Geheimdiensten offenbar nicht bekannt war, durch zivile Stasi-Mitarbeiter „durch Blickfeld-Kontakt gesichert“. Die Westgeheimdienste haben somit, schätzt der Mann ein, „eine hochriskante Methode angewendet“. Wie der Lehrfilm zeige, ist der Westberliner der Stasi bereits früh aufgefallen. Sogar sein Hotelzimmer in Frankfurt (Oder) sei verwanzt und mit Kameras bestückt worden; im Film werde gezeigt, wie sich der Beobachtete Notizen macht. Süffisant werde in dem Stasi-Streifen erklärt, der Westagent habe beinahe vergessen, wirklich das Kleist-Museum zu besuchen. Dann sagte der Mann von der Stasi-Unterlagenbehörde zu Gerhard Tietz wörtlich: „Ich nehme an, es ist ein Film mit Original-Aufnahmen von Ihnen.“ Tietz entgegnete, er sei schon bei der Stasi-Unterlagenbehörde gewesen; dort habe ihm niemand etwas von dem Film erzählt. „Ich habe es nicht gewusst“, so der 74-Jährige. „Jetzt wissen Sie es, seit einer Minute“, antwortete der Birthler-Behörden-Mann. Tietz solle bei seinem nächsten Besuch in der Behörde nach dem Streifen fragen. Der Name des Stasifilms: „Kleist“.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: