© A. Klaer

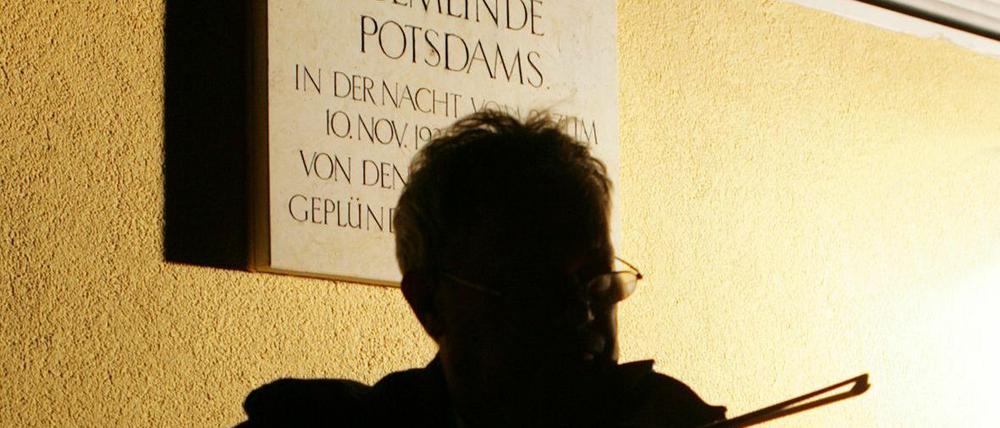

Erinnerung an die Pogromnacht in Potsdam: Gegen das Wegschauen

Am 9. November 1938 wurde die Synagoge am damaligen Wilhelmplatz zerstört. Mehrere Hundert Potsdamer gedachten am Montagabend der Opfer der Pogromnacht. Oberbürgermeister Jann Jakobs sagte, wie wichtig es auch heute ist, Fremdenfeindlichkeit entgegenzutreten.

Stand:

Potsdam – Gemeinsam mit ihrer Schwester hatte sie ein kleines Geschäft. Margarete und Martha Rubert verkauften bunte Wollmäntel in einem Haus am Alten Markt. Im Februar 1933 hatten sie es eröffnet, nur ein paar Tage, nachdem Adolf Hitler Reichskanzler wurde. Beide Schwestern erlitten das gleiche Schicksal wie Millionen Juden in der Nazizeit – sie wurden schikaniert, bedroht, entrechtet, deportiert und schließlich im Konzentrationslager ermordet.

Jann Jakobs: Heute Fremdenfeindlichkeit mit einem klaren Nein begegnen

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) erinnerte am Montagabend bei der Gedenkveranstaltung zum 77. Jahrestag der sogenannten Pogromnacht an das Los der beiden Jüdinnen aus Potsdam, stellvertretend für alle anderen. Die Nacht des 9. November 1938, als die Nazis wie überall in Deutschland auch in Potsdam die damalige Synagoge am Wilhelmplatz zerstörten, sei eines der „dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte“ gewesen, sagte Jakobs. Das Foto einer „gaffenden, unbeteiligt wirkenden, wenn auch unangenehm berührten Menschenmenge“, die sich nach der Zerstörung vor dem jüdischen Gotteshaus versammelt hatte, habe sich tief ins kollektive Gedächtnis der Potsdamer eingebrannt. „Das mahnt uns, dem Wegschauen jeden Tag aufs Neue mit Hinschauen zu begegnen“, sagte Jakobs. Gerade jetzt, wo Tausende Flüchtlinge Hilfe in Potsdam suchten, sei es wichtig, Fremdenfeindlichkeit mit einem klaren Nein zu begegnen und ein solidarisches Mitgefühl zu entwickeln, so Jakobs. Man könne die Gräueltaten der Shoah nicht ungeschehen machen, aber man müsse die Geschändeten und Getöteten immer wieder aufs Neue aus dem „Kartell des Schweigens und Vergessens“ befreien.

Blumen am früheren Standort der Synagoge

Mehrere Hundert Potsdamer hatten sich am Abend am früheren Standort der Synagoge am Platz der Einheit versammelt, um der ermordeten Juden zu gedenken, darunter Stadtkirchenpfarrer Simon Kuntze, Michail Tkach und Ud Joffe von den Jüdischen Gemeinden Potsdams, Propst Klaus-Günter Müller von der St.-Peter-und-Paul-Kirche, Hans-Jürgen Schulze-Eggert von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit sowie zahlreiche Vertreter der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung.

Neben den offiziellen Vertretern der Stadt legten auch viele Potsdamer Blumen nieder. Drei Schüler aus evangelischen und jüdischen Gemeinden Potsdams verlasen zum Schluss die Namen jüdischer Frauen und Männer, die zu Beginn der 1940er-Jahre in einem Heim in der Babelsberger Bergstraße, der heutigen Spitzweggasse, gelebt hatten. Im Januar 1943 ließ die Gestapo das Heim räumen und alle Bewohner in die Vernichtungslager deportieren.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: