© J. Bergmann

Gedenken an getötete Potsdamer Schüler: Grund genug für ein Todesurteil

Weil sie den Russisch-Unterricht schwänzten, wurden vor 70 Jahren vier Potsdamer Schüler zum Tode verurteilt. Nun erinnerten sich Zeitzeugen an ihr Schicksal – und das der Familien.

Stand:

Potsdam - Es war Heiligabend, als Margot Douglas ihren Bruder zum letzten Mal sah. Joachim hatte vormittags wieder zum Verhör gemusst, doch spätestens abends wollte er zurück sein. Aber Joachim kam und kam nicht, die Bescherung wurde immer weiter in den Abend verschoben. „Irgendwann haben wir dann doch Weihnachten gefeiert. Aber eben ohne Joachim“, erinnert sich die heute 76-Jährige, die mittlerweile Margot Bonk heißt. Damals, an Heiligabend 1945, war sie sechs. Ihren großen Bruder hat sie seitdem nie wieder gesehen. Dass er von den Sowjets erschossen wurde, erfuhr sie erst Jahre später.

Joachim und drei seiner Mitschüler am heutigen Einstein-Gymnasium in der Potsdamer Hegelallee hatten sich geweigert, den unter den Sowjets neu eingeführten Russischunterricht zu besuchen. Joachim Douglas, Hermann Schlüter, Kurt Eylert und Klaus Tauer zogen es vor, Fußball zu spielen. Auch als aus dem Wahl- ein Pflichtfach wurde, gingen sie einfach nicht hin. Heute würde man vielleicht von pubertärer Sturheit sprechen, damals war das Grund genug für ein Todesurteil.

"Sowjetfeindlichkeit" wurden den Schülern vorgeworfen

Am 18. April 1946 wurde es den spärlichen Akten zufolge vollstreckt, die Schüler wurden erschossen. Nur einer wurde zu 20 Jahren Arbeitslager „begnadigt“: Hermann Schlüter. Ihn rettete, dass er erst 15 und noch nicht 16 Jahre alt war, wie die anderen. „Sowjetfeindlichkeit“ wurde den vier Jungen vorgeworfen und die Mitgliedschaft im Werwolf – eine Untergrundorganisation, die von den Nazis am Ende des Krieges rekrutiert werden sollte. Wirklich wirksam wurde sie aber nicht mehr.

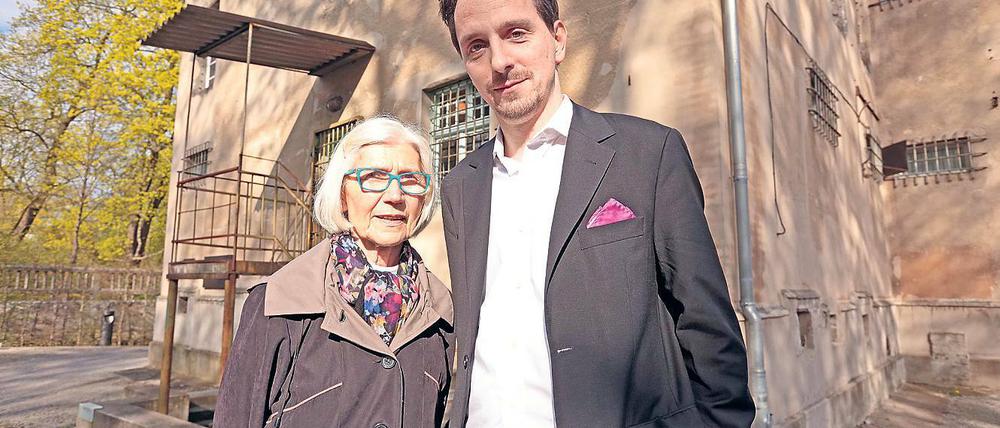

Den 70-jährigen Jahrestag der Erschießung der Schüler nahm der Verein Ehemaliges KGB-Gefängnis Potsdam diese Woche zum Anlass für eine Kranzniederlegung und ein Zeitzeugengespräch in der Gedenkstätte Leistikowstraße – dort waren die vier zuletzt gemeinsam inhaftiert. Neben Margot Bonk war auch Andreas Schlüter eingeladen, Enkel des einzigen Überlebenden Hermann Schlüter, der bis heute hochbetagt in Potsdam lebt.

Joachims Mutter hoffte bei jedem Klingeln an der Tür auf die Rückkehr ihres Sohnes

Vor allem die Jahre der Ungewissheit seien schlimm für die Familie gewesen, berichtet Margot Bonk über die Zeit nach dem Verschwinden ihres Bruders. Anfangs war die Familie davon ausgegangen, Joachim sei im damaligen KGB-Untersuchungsgefängnis in der Viktoriastraße (heute Geschwister-Scholl-Straße) inhaftiert – dorthin war er nach seiner Verhaftung während des Schulunterrichts am 28. November gebracht worden, dort musste er auch nach seiner vorübergehenden Freilassung am 9. Dezember immer wieder zum Verhör erscheinen. Als Joachim auch in den Wochen nach Heiligabend nicht mehr heimkam, ging der Vater regelmäßig in die Viktoriastraße und gab Wäsche und Lebensmittel für den Sohn ab. Eines Tages hieß es, Joachim sei nicht mehr da. Aufenthaltsort unbekannt.

„Vor allem für unsere Mutter war diese Ungewissheit sehr schlimm“, sagt Margot Bonk. „Sie war regelrecht wütend, wenn es an der Tür klingelte und einer von uns hinging. Sie wollte die Tür aufmachen, immer in der Hoffnung, ihr Sohn stünde vor der Tür.“ Doch nie war es Joachim, der klingelte. Er blieb verschwunden.

Erst als Hermann Schlüter nach Jahren in Torgau und Bautzen 1950 entlassen wurde und Joachims Eltern aufsuchte, gab es die traurige Gewissheit: Der Sohn war tot. Hermann Schlüter berichtete, wie er den Abtransport seiner drei Mitgefangenen aus der Leistikowstraße mitbekommen hatte. Und er übergab ihnen ein Taschentuch mit den eingestickten Anfangsbuchstaben ihres Sohnes. Joachim hatte es ihm in der Haft gegeben – Hermann hatte bei seiner Verhaftung keines dabei.

„Die Nachricht vom Tod meines Bruders war die größte Katastrophe im Leben meiner Mutter“, sagt Margot Bonk. Vorher sei sie eine lebenslustige, gesellige Frau gewesen. Doch mit dem Verlust ihres Sohnes habe sie das Lachen aufgegeben. „Gelächelt hat sie schon noch manchmal. Aber gelacht nie mehr.“

Nach seiner Entlassung überbrachte der einzige Überlebende die Nachricht vom Tod Joachims

Auch den Eltern der anderen beiden Klassenkameraden überbrachte Schlüter die schreckliche Nachricht. Die Mutter von Klaus Tauer hatte damit nicht nur ihren Mann, einen Wehrmachtsoffizier, sondern auch ihren einzigen Sohn verloren. Sie war in dieser Zeit öfter bei Douglas’ zu Hause, berichtet Margot Bonk. Sie sei immer schwarz gekleidet gewesen. Und weil sie als Kind den Namen nie richtig verstanden habe, habe sie immer gedacht, „Frau Trauer“ komme zu Besuch.

Diese schenkte der Familie auch ein Gedicht, das sie für ihren Sohn Klaus verfasst hatte – noch in der Zeit der Ungewissheit. Lange hing es neben dem einzigen Foto von Joachim, das die Familie besaß. „Wenn du einmal wiederkehrst, dann geht mein Leben weiter“, endete es.

Wo genau die drei Jugendlichen starben, ist bis heute ungeklärt. Ein Hinweis gab der zehn Jahre jüngere Bruder von Hermann, Walter Schlüter. Im April 1946 hatte er in der Zeppelinstraße einen sowjetischen Militärlaster gesehen, berichtet Andreas Schlüter heute. Ein Junge sei während der Fahrt aufgesprungen und habe „Walter, Walter“ gerufen. Womöglich war das einer der drei zum Tode Verurteilten auf dem Weg zur Hinrichtung. Erst nach der Wende wagte Walter Schlüter, davon zu erzählen. Daraufhin wurde über eine Hinrichtung im Zuchthaus Brandenburg / Havel spekuliert, das würde zur Fahrtrichtung des Lkw passen. Konkrete Indizien fehlen aber bislang.

Wahrscheinlich handelten die Jugendlichen aus jugendlichem Trotz heraus

An das Schicksal der vier Jugendlichen erinnert heute nicht nur die Ausstellung in der Leistikowstraße, sondern auch eine Gedenktafel im Einstein-Gymnasium. Oft werde von Schülern gefragt, ob das denn nun Widerstand gegen die Sowjets gewesen sei, den die Vier geleistet hätten, berichtet eine Geschichtslehrerin des Gymnasiums. „Ich würde eher von einer Mischung aus jugendlichem Leichtsinn und Trotz sprechen“, sagt Andreas Schlüter. Dem stimmt auch Margot Bonk zu. „Ich glaube, Joachim wollte einfach lieber Englisch statt Russisch lernen“, sagt sie.

Für sie, ihre zwei Schwestern und die Eltern sei Heiligabend seit dem Verschwinden Joachims immer ein „Fest der Tränen gewesen“, fügt sie noch hinzu. „Eigentlich bis heute.“

- Andreas Schlüter

- Jugend

- Schule

- Schule und Kita in Potsdam

- Weihnachten

- Weihnachten in und um Potsdam

- Werder (Havel)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: