© dpa

Von Lene Zade: Im Angesicht des Zorns

Eine Tagung des Einstein Forums hat sich dem Gefühl des Zorns gewidmet / Musik als eine Ausdrucksform dieser Gefühlsregung

Stand:

Am Anfang war der Zorn. Der Zorn des Achill. Mit ihm beginnt nicht nur die homerische Ilias, sondern gleichsam die abendländische Literatur als solche. Mit der Beschreibung eines Krieges. Zorn und Gewalt liefern den Urtext für das Nachdenken von Menschen über sich selbst. Und das scheint gerade hochaktuell zu sein. Nicht nur wird die Ilias in modernisierter Übersetzung wieder gehört und gelesen, auch der Zorn kehrt als Begriffsattraktion zurück, konstatierte Rüdiger Zill im Einstein Forum in der vergangenen Woche zur Eröffnung einer Tagung über dieses leidenschaftliche Gefühl.

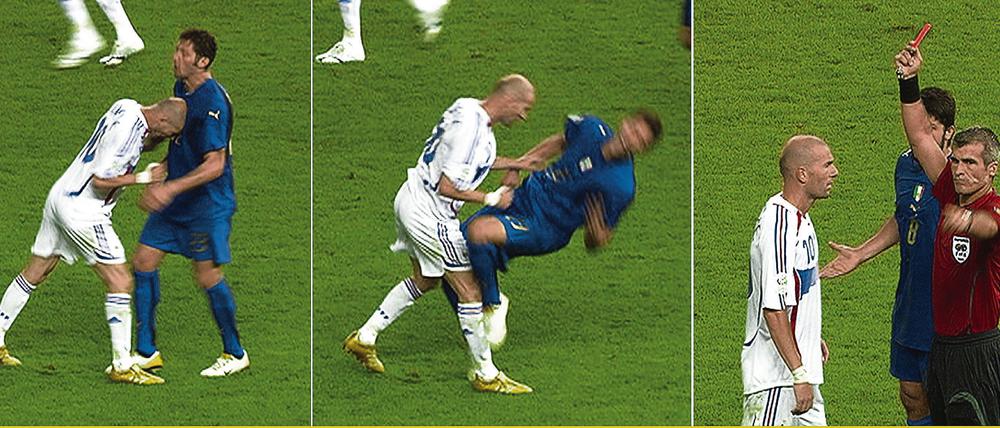

Von der Notwendigkeit der „Hegung der Macht des Zorns“ sprach der 80-jährige Philosoph Hermann Schmitz mit mehrsprachiger Belesenheit und einem phänomenologischen Ansatz, der faszinierte und gleichwohl zur Diskussion reizte. Ute Frevert widersprach im Detail den historisierenden Vereinheitlichungen körperlicher Affekte. Was Zorn erzeugte und wie er sich artikuliere, hänge auch von den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen ab. Immer aber ist Zorn eine Reaktion auf etwas. Auf eine verletzte Ehre etwa. Was diese Ehre jedoch sei, definiere sich über kulturelle Codes. Die sind schon für Frauen und Männer verschieden, zornige Frauen sind selten. Und wenn, dann sind sie unheimlich wie Medea und nicht Helden wie Achilles oder wie der Fußballer Zidane, der im Jähzorn seine Karriere beendete.

Auch wenn sich der Zornbegriff und seine Ausdrucksform ändern können, ist Zorn doch eine kreatürliche Regung. Darüber waren sich die beitragenden Psychologen aus ihren verschiedenen Perspektiven einig. Der reagierende Zorn ist nicht nur Kindern eigen, Erziehung und Erfahrung kann sie überformen, sublimieren und kanalisieren, aber nicht bannen. Der Mediävist Gerd Althoff verwies darauf, wie sehr schon im frühen Mittelalter der Zorn in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen inszeniert und damit gezähmt wurde.

Eine ähnliche Funktion scheint heute Rockmusik zu haben. Für einen Moment wurde es am Samstagmorgen am Einstein Forum richtig laut. In kaskadenförmig sich steigernden Eruptionen rief die amerikanischen Band Rage Against the Machine zur Totalverweigerung auf. Zur Kriegsdienstverweigerung. Die Musik kam aus dem Computer. Die Journalistin Elke Buhr referierte über den Zorn in der Popkultur anhand einer Genealogie des Rock zum Punk und Hardrock. Dafür musste die Musik freilich leiser gestellt werden. Das machte auch nichts, interessierte doch vor allem der körperliche Habitus, die Performance des Zorns und nicht sein Gehalt.

In musealer Reduktion auf Küchenradiolautstärke, die nicht weh tut, und auf verschwommene Video-Bilder, die Konzerte als kuriose Exaltiertheit karikieren, lässt sich auch kaum nachvollziehen, was Rockmusik in ihrer Essenz ist: eine Kommunikation zwischen Musikern und Publikum. So mochten die Tagungsteilnehmer auch keinen Zorn erkennen, weder bei den Musikern, deren Wut ritualisiert und anlasslos schien, noch in den glücklichen Gesichtern der Konzertbesucher. Vielleicht kann nur, wer einmal Teil eines Rockkonzertes war, ahnen, dass geteilter Zorn glücklich macht.

Für Billy Bragg, der kürzlich in Berlin gastierte, war es ein frühes Konzert der Punkband The Clash, das ihn aus dem Gefängnis des postpubertären Unbehagens rettete. Bis dahin hatte er nicht gewusst, wie er auf seine rassistische, homophobe und frauenfeindliche Umwelt reagieren sollte. Im Konzert erlebte er, dass er mit seinem Zorn über soviel Snobismus und Menschenverachtung nicht allein war. Und, dass Musik ein Ausdrucksmittel für diesen Zorn sein kann. Wodurch sich, wenn schon nicht die Gesellschaft, so doch einzelne Menschen ändern könnten. Zumindest Billy Bragg selbst habe sein musikalischer Zorn verändert und zum Handeln animiert. Seither singt er – nicht nur aber auch – zornige Lieder. Seine neue Platte heißt übrigens „Mr Love and Justice“.

Lene Zade

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: