© Beate Baum

Landeshauptstadt: Sehnsucht

In Mississippi wurde der Blues geboren. In Bars, Kneipen und Clubs wird er gespielt – und an jeder Straßenecke

Stand:

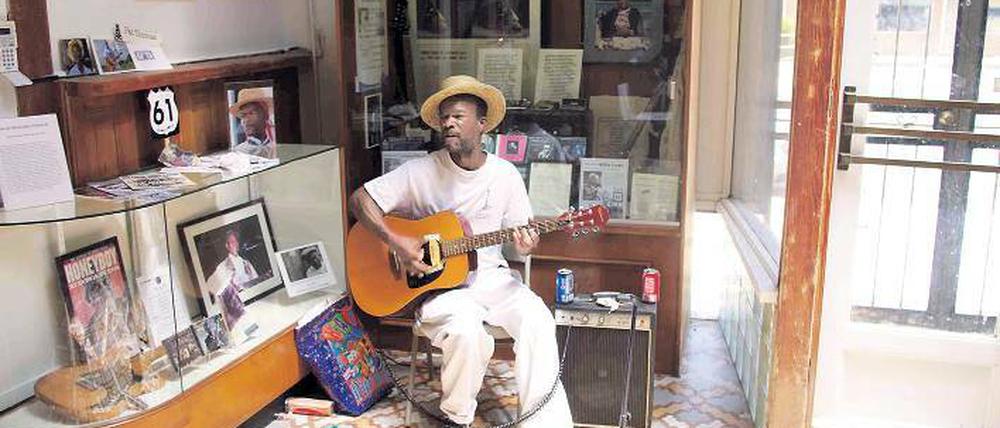

Er singt davon, dass er den „Highway 61 Blues“ habe. Mit kehliger Stimme, viel Gefühl und einem Lächeln auf den Lippen. Es ist ein berühmter Song seines Vaters James „Son“ Thomas, einem der großen Musiker des Mississippi-Deltas. Bei Pat Thomas klingen die alten Stücke frisch, wie soeben erlebt und erlitten, und nicht so, als seien Leben und Werk seines Vaters ebenso wie das all der anderen Blues-Pioniere museumsreif. Dabei sitzt Pat mit seiner akustischen Gitarre im Eingangsbereich des Highway 61 Blues Museum in Leland, nutzt die gute Akustik des ehemaligen Hotelfoyers und genießt die Aufmerksamkeit der Reisenden, denen er zum Abschied noch witzige Katzen-Zeichnungen schenkt, die er zwischen den Stücken fabriziert hat.

Sie leben den Blues noch heute in der armen Region am großen Fluss – und sind immer wieder erstaunt und begeistert, wenn sie realisieren, dass Besucher von jenseits des Atlantiks kommen, um die Geburtsstätten dieser uramerikanischen Kultur aufzuspüren.

Gute 60 Meilen nördlich von Leland – den Highway 61 entlang, wobei man angesichts endloser Felder und der schnurgeraden Straße selbst den Blues bekommen kann, versucht Roger Stolle eine Erklärung: „Vielen Menschen hier ist nicht klar, welche Bedeutung die Musik dieser Gegend für die Kultur bis heute hat.“

Der Marketingprofi sagte zur Jahrtausendwende seiner Karriere Goodbye und eröffnete in Clarksdale einen Laden für „alles rund um den Blues“ – der zugleich als Kontakt- und Informationsbörse fungiert. An einer Schiefertafel sind die abendlichen Auftritte in den beiden Clubs der Stadt angeschlagen, und auf Nachfrage nennt Stolle nicht nur die Öffnungszeiten des Clarksdaler Bluesmuseums im stillgelegten Bahnhof und gibt Restaurant- tipps, sondern ruft auch Kinchen O’Keefe an, der das Gebäude des ehemaligen WROX-Radiosenders gekauft hat und irgendwann dort ein Museum eröffnen will. Bis es so weit ist, führt er Interessierte einzeln durch seine Schätze, zeigt Bänder, Schallplatten, Kostüme und Fotos. Erzählt, dass Ike Turner und Sonnyboy Williamson DJs für WROX waren, dass Elvis Presley zweimal in dem Studio gespielt hat und berichtet von seinem größten Schatz, dem Brief des Arztes, der Bessie Smith nach ihrem Unfall 1937 versorgte. Ein Thema, das Blues-Fans bis heute in Aufregung versetzt. Wurde der großen Sängerin in einem „weißen“ Krankenhaus die Aufnahme verweigert? Laut Unfallarzt nein, sagt O’Keefe. Fakt ist: Wenige Stunden nach ihrer Ankunft im „Neger“-Krankenhaus von Clarksdale starb sie.

Das Hospital ist heute eine Pension – in dem die Erinnerung an Smith ebenso hochgehalten wird wie an all die anderen Berühmtheiten, die seit 1944 hier abstiegen. Vor allem Musiker: Muddy Waters und Aretha Franklin, Sonnyboy Williamson, Howlin’ Wolf und John Lee Hooker betteten ihre Häupter im „Riverside Hotel“; Ike Turner soll in seinem Zimmer „Rocket 88“ geschrieben haben. Aber auch Martin Luther King und John F. Kennedy stiegen in dem schlichten Haus am Fluss ab. „JFK hat eine ganze Nacht bei meiner Mutter gesessen und sich von ihr erzählen lassen, wie das Leben in den 30er und 40er Jahren für eine Schwarze war“, erzählt der heutige Besitzer Frank „Rat“ Ratliff stolz.

Hart war es, natürlich. Die Sklaverei war abgeschafft, aber viel hatte sich nicht geändert für die nunmehr zu Hungerlöhnen angeheuerten Feldarbeiter. Die Baumwollernte war stupide Knochenarbeit. Und danach? Schnaps, Frauen und Musik. Häufig in einer der kleinen Hütten, in denen mehrere Familien lebten. Wie sich das anfühlte, kann man in den „Tallahatchie Flats“ in Greenwood nachvollziehen. Nahe dem Grab des wohl berühmtesten Ur-Bluesers überhaupt, Robert Johnson, wurden fünf Original-Feldarbeiterhütten aufgebaut, mit authentischem Mobiliar samt Tapeten aus Zeitungspapier versehen – und für Reisende des 21. Jahrhunderts mit einer kleinen Küche, Mini-Bad und Klimaanlage ausgestattet. Hier kommt man zu zweit sehr gut zurecht – der Gedanke jedoch, dass diese paar Quadratmeter einst zwei mehrköpfigen Familien reichen mussten, erweckt den Blues wieder zu neuem Leben.

„1938 lebten 8000 Schwarze hier“, berichtet Sylvester Hoover, der einen winzigen Kramladen in Baptist Town, dem Armenviertel von Greenwood hinter den Bahngleisen hat und Interessierte auf den Spuren Robert Johnsons durch jene paar Straßen führt, in denen heute etwa 530 Menschen wohnen. Der legendäre Musiker verbrachte seine letzten Tage dort. „An dieser Ecke hat er gespielt“, sagt Sylvester und deutet auf ein Grundstück, „es kamen so viele Zuhörer, dass die Polizei anrückte.“

Alle spielten an irgendwelchen Straßenecken – für Trinkgelder – oder in den sogenannten Juke Joints, inoffziellen Kneipen, oft genug einfach das Wohnzimmer einer etwas größeren Hütte. Eine Tradition, die sich gehalten hat: Nach wie vor kann man in den Städtchen des Deltas großartige Livemusik erleben. Nach wie vor streben die Künstler aber auch alle heraus aus der kargen Ebene. So wie Robert Johnson sehnsuchtsvoll auf das Pfeifen des Zuges hörte, der ihn nach Norden tragen könnte. So heißt das nächste Ziel der aufstrebenden Musiker noch immer Memphis, Tennessee.

Und in der Stadt muss es dann Beale Street sein. Eine der legendärsten Straßen der USA – die ihrem Mythos tatsächlich heute noch gerecht wird. Hier wird Amüsement nicht wie in New Orleans mit Trinken gleichgesetzt, obwohl der Alkoholpegel natürlich auch hier bei den meisten Gästen abends stetig steigt. Doch vor allem finden sich die wahren Musikfans ein. Knappe drei Kilometer zieht sich die Beale Street durch die Innenstadt, und im Kernbereich von etwa 200 Metern reiht sich auf beiden Straßenseiten Club an Club. Wer als Musiker noch keinen Gig im Innern ergattern konnte, auf der Karriereleiter also noch ziemlich weit unten steht, stellt sich mit Gitarre und Hut vor einen der Clubs – und spielt sich die Seele aus dem Leib.

Es ist immer noch der Blues, in all seinen Spielarten. Mit großer Soulbesetzung im B. B. King-Club, wo der fast 86-jährige Meister selbst noch ab und zu auftritt. Puristisch in der Blues Hall, als Big-Band-Jazz im Alfred’s. Zwischen allem: das kurios-legendäre Kaufhaus A. Schwab’s, das mittlerweile eher wie ein Museum wirkt, obwohl dort auf zwei Etagen in den übervollen Regalen und Vitrinen alles Mögliche zum Kauf angeboten wird, vom 99-Cent-Schlips über alle nur denkbaren Elvis-Devotionalien bis zur profanen Klobürste. Seit 1876 in Familienbesitz, klagen die Nachkommen von Abraham Joseph Schwab jedoch über schleppende Geschäfte. Das Motto des Ladens zieht in Zeiten des Internets wohl nicht mehr so richtig: „If you can’t find it at A. Schwab, you’re probably better off without it!“ (frei übersetzt: Was du bei A. Schwab nicht findest, brauchst du wohl nicht). An die Beale Street ist auch das winzige Haus von W. C. Handy versetzt worden. In dem kleinen Holzhaus entstand 1909 der „Memphis Blues“, der 1912 veröffentlicht wurde und als das erste je veröffentlichte Bluesstück den Siegeszug um die Welt antrat.

Beate Baum

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: