© Andreas Klaer

Landeshauptstadt: Vom Knochenjob zur Seiten-Pflege

Wie sich die Arbeit der früheren Setzer gewandelt hat

Stand:

Es war heiß, es war stickig und die Arbeit zwischen Druckmaschinen und Setzkästen schwer – „dafür duftete es überall nach Druckerschwärze“, erzählt Andrea Wehrstedt. „Ich liebe diesen Geruch noch heute“, sagt die PNN-Layouterin. Seit 20 Jahren kümmert sich Wehrstedt gemeinsam mit ihrer Kollegin Renate Bublitz um das anspruchsvolle Aussehen der Potsdamer Neuesten Nachrichten und von Potsdam am Sonntag. Sind die Überschriften in der richtigen Größe, passen die Fotos und lädt die Seite so zum Lesen ein? Wo heute am Computer nur noch Mausklicks nötig sind, war früher in den Druckereien und Setzereien echte Handarbeit gefragt.

„Das war im September 1973“, sagt Wehrstedt. Damals begann die Potsdamerin ihre Lehre in der Betriebsschule Rudi Arndt in Berlin. Die Setzerei suchte Nachwuchs. „Die haben damals nur Frauen eingestellt“, erinnert sich Wehrstedt, dabei war der Job knochenhart: In der Potsdamer Zeitungsdruckerei in der Friedrich-Engels-Straße sortierte die junge Auszubildende Unmengen an Bleiklötzchen in diverse Setzkästen ein, schleppte die schweren Kisten durch die Setzerei, rollte Druckerschwärze darüber, machte Probedrucke und pulte anschließend regelmäßig mit einer großen Nadel den ein oder anderen Bleiklotz wieder heraus, wenn man sich verschrieben hatte.

Das Erkennungszeichen der Setzer: Dreckige Fingernägel. „Die Nägel hat man nicht mehr sauber bekommen“, sagt Wehrstedt. Überall an den Händen trug sie nach der Arbeit die dunkle, nach Holz und Benzin riechende Druckerschwärze – wie ein Kfz-Mechaniker sein Werkstattöl. „Wenn man nicht aufpasste, dann hatte man die Druckerschwärze ganz schnell im Gesicht.“ Nach der Arbeit half dann nur eins: „Schrubben, Schrubben, Schrubben.“

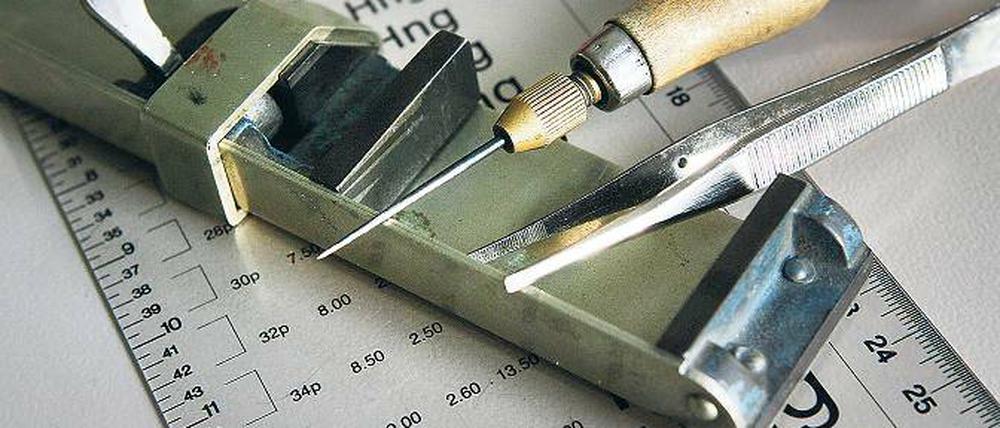

Das Setzen der Bleiklötzchen mit den eingeprägten Buchstaben und das Schleppen der Druckformen gehörte zur alltäglichen Arbeit der zierlich, schlanken Potsdamerin mit den kurzen Haaren. „Das war schwer, richtig schwer“, sagt Wehrstedt. Computer, Tastaturen aus weiß-grauem Plastik und dazugehörige Elektromäuse gab es in der Druckerei nicht – vor 40 Jahren drehte sich noch alles um Druckformen, Setzkästen, Bleibuchstaben und Winkelhaken, besonders wenn es um den Druck von Zeitschriften ging.

„Den Winkelhaken trug man dann immer so auf dem Arm“, sagt Wehrstedt und beugt ihren Arm, um ihn wie in einer unsichtbaren Schlinge vor sich zu tragen. Aus dem Setzkasten mussten die Setzerinnen Bleibuchstaben für Bleibuchstaben herausnehmen und in den Winkelhaken sortieren, bis ganze Sätze entstanden. Jeder Buchstabe hatte seine eigenen Klötzchen – in Groß und Kleinschreibung als auch in verschiedenen Schriftgrößen.

„Das lief nach kurzer Zeit so schnell, wie das Tippen an einer Tastatur.“ Man schrieb blind. „Das ging zack, zack“, sagt Wehrstedt. Nach ein, zwei oder drei Sätzen war der Winkelhaken voll. Dann ging es mit den Klötzchen zur Druckform. Hier mussten die Bleibuchstaben wieder einsortiert werden – in Spiegelschrift entstand so Stück für Stück die ganze Zeitschriftenseite. Sollte dann auch noch ein Bild zu sehen sein, wurde es auf einen eigenen Bleiklotz geprägt. „Am Ende kam eine Schnur um die Kästen.“ So wurden die Bleiklötzchen eingespannt. „Das musste richtig fest sein.“ Hielt der Kasten, kam Druckerschwärze drüber und der Druck der Zeitschrift begann.

Im täglichen Zeitungsgeschäft musste es schon damals etwas schneller gehen, erzählt Wehrstedt. Nach ihrer Ausbildung begann die damals junge Mutter in der Zeitungssetzerei zwischen den sogenannten Monosatz-Setzmaschinen zu arbeiten. Die Schreibtischbreiten und menschenhohen Maschinen nahmen den Setzern einen Teil der Arbeit ab: Sie brannten auf Befehl ganze Artikelblöcke in Blei. Dafür mussten die Maschinen mit Lochbändern gefüttert werden. Auf den Bändern hatten die Redaktionen ihre Texte „gespeichert“. Ging alles gut, klimperten am Ende einzelne Texte oder Textbausteine aus der Maschine heraus.

„Das waren so lange Schiffchen“, sagt Wehrstedt. Zum Teil so groß wie zwei aneinandergelegte Tafeln Schokolade. Wehrstedt musste die Tafeln „brechen“ – also Zeitungsumbrüche schaffen, um den einspaltigen Text so auf zwei, drei, oder vier Spalten zu verteilen. „Die ganz großen Buchstaben für die Überschriften mussten wir einzeln setzen“, sagt Wehrstedt. Anschließend kamen die dann fertigen Druckformen zur Druckerei, wo die Seiten zu Papier gebracht wurden.

Bis 1981 war Andrea Wehrstedt in der Potsdamer Druckerei beschäftigt. Sie setzte die Seiten der BNN, aber auch der Märkischen Volksstimme. Dann kam ihr drittes Kind. „Die schwere Arbeit war für Frauen kein geeigneter Beruf“, sagt Wehrstedt. „Es war immer heiß und stickig in den Räumen.“

Entspannt sitzt Andrea Wehrstedt heute in der Layout-Abteilung in der Wilhelmgalerie auf ihrem Drehstuhl. Vor sich hat sie einen Monitor, eine große Topfpflanze und ein Schüsselchen Salat. „Gott sei Dank, ist das mit der Setzerei vorbei“, sagt sie. Eines ist aber geblieben: Jeden Morgen, wenn Andrea Wehrstedt die Potsdamer Neuesten Nachrichten aufschlägt, steckt sie ihre Nase einmal tief in die Seiten und atmet durch: „Druckerschwärze, ich liebe das.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: