© Stefan Gloede

Von Peter Buske: Auf heiligem Boden

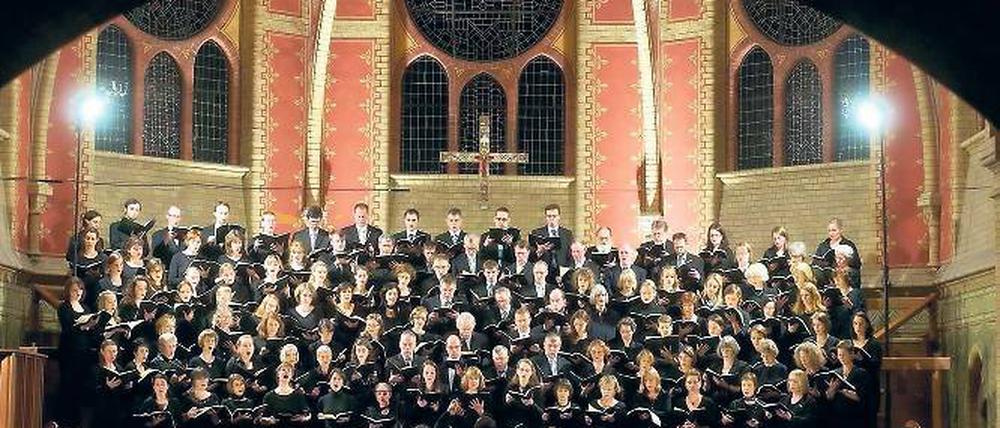

Eröffnungskonzert der „Vocalise 2010“ mit Bachs h-Moll-Messe unter Ud Joffe in der übervollen Erlöserkirche

Stand:

Eher rhetorisch schien die Frage von Adele Stolte, Ehrenvorsitzende des Fördervereins der Kantorei an der Erlöserkirche, was eine „Vocalise“ sei. Natürlich meinte die Sängerin nicht die textlosen Gesangsübungen, denen nur Vokale oder Silben unterlegt sind, sondern jene so genannten Potsdamer Vokalwochen, die in diesem Jahr erfreulicherweise ihr Zehnjähriges feiern können. „Damit ist die Frage wohl hinreichend beantwortet“, so Stolte in ihrer Begrüßung am Samstag beim Eröffnungskonzert in der übervollen Erlöserkirche. Musiziert wurde Bachs Hohe Messe h-Moll BWV 232, deren Partitur der Dirigent Kurt Masur als einzigen Lesestoff auf die berühmt-berüchtigte einsame Insel mitnehmen würde. Wohl nicht grundlos, denn das Opus ultimum ist überreich an musikalischen Gedanken, erhaben und eindringlich, fantastisch und ausschweifend. „Wenn ich die h-Moll-Messe dirigiere“, so ist von einem sehr bekannten Potsdamer Kirchenmusiker überliefert, „betrete ich heiligen Boden!“

Den betrat auch Ud Joffe und stellte sich erneut dem Anspruch des Werkes, das wegen seines spirituellen Ausdrucks und Anspruchs von Ausführenden wie Hörern enorme Anstrengungen verlangt. Bereits 2005, zur Eröffnung der 5. „Vocalise“, hatte sich Joffe gemeinsam mit dem Neuen Kammerchor und Neuen Kammerorchester Potsdam dem Werk genähert. Anstatt erneut auf die damalige „kleine“ Ausführung zu setzen, wählt der Dirigent mit seiner über hundertköpfigen Potsdamer Kantorei nun die klangopulente, repräsentationsfeierliche Großvariante. Und entspricht damit der Forderung des Bachbiografen Albert Schweitzer: „Das Wesen der h-Moll-Messe ist ergreifende Erhabenheit.“

Konzentriert, majestätisch und kraftvoll, dennoch geschmeidig und warm getönt stimmt die exzellent geschulte Sängerschar die einleitende „Kyrie eleison“-Anrufung an. Da wird bereits deutlich, dass Joffe auf eine sehr lebendige, innerlich bewegende Auslegung aus ist, die dem Werk alle Behäbigkeit und akademische Gelehrsamkeit austreibt: straff und konzentriert, federnd und fröhlich, temporasch und dennoch voll des nachdenklichen Ernstes. Kurzum: es entsteht ein sehr spontaner, am Original orientierter moderner Bach, der Herz und Sinne gleichermaßen anzusprechen versteht. Und auch an überwältigender Intensität mangelt es der Zweistundenaufführung nicht. Ist die Gestaltung von Getragenheit oder innerer Einkehr bestimmt, gibt es nirgends die Spur von Sentimentalitäten. Dafür herrschen Klarheit, Lebendigkeit und Lebensfreude vor. Erfreulich das konsequente Singen des lateinischen Liturgietextes, auffallend die überaus weichen Konsonantenbildungen. Als leuchtstarke Wegweiser in himmlische Herrlichkeiten erweisen sich die Choristen im transparent jubilierten, trompetenumglänzten „Gloria“, im festlich und antipathetisch vorgetragenen „Sanctus“. Koloraturensicher durcheilen sie das „Et resurrexit“, begeistern aber ebenso durch Verinnerlichung. Getreu der Devise: Je schlichter, desto besser!

Dem ausdrucksintensiven Singen entspricht das musikhistorisch geschulte Spiel des Neuen Kammerorchesters, das seine vorzüglichen Klangqualitäten erneut zur Geltung bringt und nur manchmal von chorischen Ausbrüchen übertönt wird. Der Musiker straffes, relativ weiches und schlankes Musizieren, hervorgerufen durch differenzierten Gebrauch des Vibrato, lässt Bachs Musik sozusagen als Gebirgsbach munter über vielerlei kontrapunktische Stromschnellen eilen. Vorzüglich geraten auch die instrumentalsolistischen Zutaten, mit denen Geige, Flöte, Oboe, Horn oder Truhenorgel die Arien der Gesangssolisten umspielen. Statt salbadernder Pseudofrömmigkeit verbreiten sie pastorale Lieblichkeit.

Allen voran Regina Jakobi (Alt), die vom innerlich bewegten „Qui sedes“ bis zum ergreifenden „Agnus Dei“ unangestrengte Innigkeit verbreitet. Dass die Duette mit dem Sopran („Christe eleison“ und „Et in unum Dominum“) nicht überzeugen, liegt nicht an ihr, sondern an der kurzfristig eingesprungenen, intonationsungenauen, kraft- und quasi körperlos singenden Antje Perscholka. Gerade dem Lobgesang „Laudamus te“ fehlt es dadurch an innerem Leuchten, an Beseelung. Leicht und lyrisch, offen und klar tönt der Tenor Falk Hoffmann, der das „Benedictus“-Solo sehr sauber anstimmt. Seine Bass-Arien („Quoniam tu solus sanctus“, „Et in spiritum sanctum“) lässt Sebastian Noack sehr kräftig, doch eher nüchtern im Ausdruck ertönen. Wie denn die Stimmen insgesamt sehr instrumental geführt sind und sich um einen objektiven Ausdruck bemühen.

Nachdem der feierlich angestimmte und hymnisch gesteigerte Schluss-Chor „Dona nobis pacem“ verklungen ist, braucht es Momente der inneren Sammlung, ehe das ergriffen schweigende Publikum wieder zu sich und in die Gegenwart findet. Dann entlädt sich die angestaute Spannung in Dankesjubel.

Peter Buske

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: