© Manfred Thomas

Kultur: „Beim Raga folgst du deinem Instinkt“

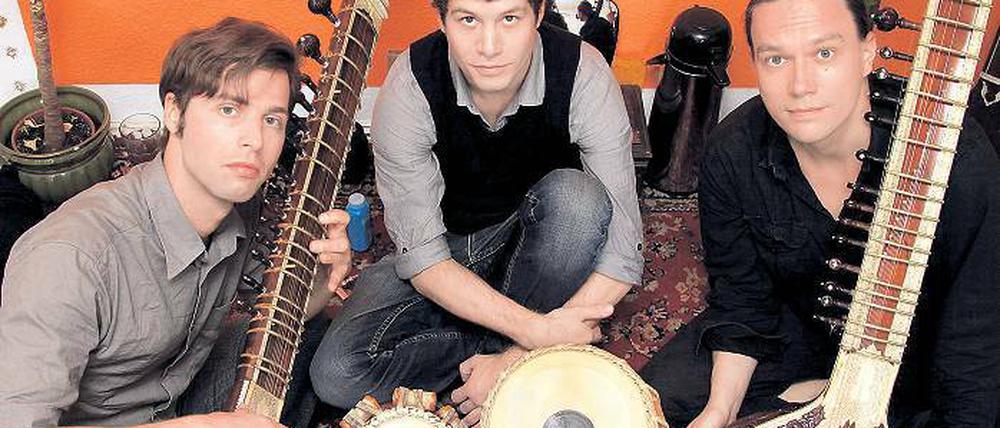

Seit über einem Jahr gibt es regelmäßige Konzerte mit klassischer indischer Musik in Potsdam. Am Samstag sind zum ersten Mal die beiden Potsdamer Sitarspieler Sebastian Dreyer und Matyas Wolter zusammen mit dem Tablaspieler Fabian Bakels im Studio Gosha zu erleben

Stand:

Indische Raga-Musik und Potsdam, ist das nicht eine schwierige Beziehung?

Sebastian Dreyer: Was ist schon einfach?

Matyas Wolter: Es ist an sich schwierig für Raga-Musik eine geneigte Zuhörerschaft zu finden. Ob nun in Potsdam oder sonstwo. Aber wir haben ja das Glück, dass wir regelmäßige Konzerte im Studio von Gosha Nagashima-Soden geben können.

Sebastian Dreyer: Ich weiß gar nicht, ob das jemals schwierig war. Das Publikum in Potsdam ist auf jeden Fall da. Berührungsängste gibt es eher bei Veranstaltern.

Die Reihe „Sitarkonzerte im Studio Gosha“ läuft mittlerweile im zweiten Jahr. Daneben gibt es unregelmäßige Konzerte in der Indischen Bibliothek in der Lindenstraße. Selbst im Yogastudio Yogayama waren schon Sitar und Tabla zu erleben. Über fehlende Angebote kann wohl kaum einer klagen.

Matyas Wolter: Ja, das war aber nie eine Massenmusik. Und das ist es noch immer nicht. In Potsdam ist es auf jeden Fall einfacher als in Berlin.

Einfacher als in Berlin?

Sebastian Dreyer: In Berlin ist es schwieriger, weil da so viel los ist. Und ich habe das Gefühl, dass es dadurch auch unverbindlicher ist. In Potsdam ist das Interesse tiefer. Da kommen bestimmte Leute immer wieder zu den Konzerten.

Wer kommt in diese Konzerte? Leute, die von Neugier getrieben werden oder vor allem solche, die sich schon mit indischer Raga-Musik beschäftigt haben?

Matyas Wolter: Die sich in dieser Musik auskennen, das ist eher eine Minderheit. Aber es gibt viele Musiker, die kommen. Nicht unbedingt Musiker, die sich auf Ragas spezialisiert haben, die aber an der Art, wie in der indischen Musik improvisiert wird, interessiert sind.

Sebastian Dreyer: Vor allem ist es ein Publikum, das gern zu Konzerten geht. In der Regel Jazz- oder Klassikkonzerte und das einfach mal etwas anderes erleben will.

Wer sich nur ein wenig mit der indischen klassischen Musik beschäftigt, wird sehr schnell erkennen, was für ein riesiges Feld sich da vor ihm ausbreitet, das einem dieser, ich nenne es jetzt mal so, Raga-Kosmos unwahrscheinlich komplex erscheint. Ist das nicht auch eine gewisse Hürde für den europäischen Zuhörer, der immer gern verstehen will, hier aber erst einmal kapitulieren muss?

Matyas Wolter: Glücklicherweise hat ja verstehen nichts mit genießen zu tun. Ich habe oft nach Konzerten gehört, dass Besucher zwar überhaupt nichts verstanden hätten, aber von der Musik ganz ergriffen waren, sie genossen haben. Aber es stimmt, dass Leute, die mehr mit Verstand arbeiten, eher abgeschreckt werden.

Sebastian Dreyer: Aber im Umkehrschluss würde dies ja bedeuten, die europäische klassische Musik wäre nicht anspruchsvoll. Aber die ist genauso komplex wie die indische Musik und hat trotzdem ein Publikum, das in die Konzerte geht, wobei nicht jeder diese Musik analytisch versteht. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, denn immer wieder erlebe ich Leute, die bewusst diese Konzerte genießen aus der Perspektive: Ich will gar nichts verstehen! Ich schalte ab und gehe auf eine mentale Reise.

Gibt es vielleicht einen Tipp für den ewigen Skeptiker, wie er sich darauf einlassen könnte?

Fabian Bakels: Ich würde ihn fragen, warum er sonst Musik hört. Und wenn er sagt, er hört viel Jazz oder Popmusik, dann wäre es ein Zufall, wenn er diese Musik bis ins Detail verstehen würde. Meist hören wir Musik ja, weil sie uns emotional anspricht. Und das kann die Raga-Musik auch.

Matyas Wolter: Vor allem auch über das Klischee hinweg zu blicken. Denn noch immer haben viele Leute dieses Klischee im Kopf, das indische Musik vor allem mit Hippies in Verbindung bringt.

Und kiffen.

Matyas Wolter: Ja, genau, auch mit kiffen. Dadurch haben sich gewisse Berührungsängste entwickelt. Aber wenn man dieses Klischee erst einmal weggefegt hat, geht es nur noch um Musik und Schönheit.

Sebastian Dreyer: Darum würde ich manchmal gerne sagen: Vergiss mal das Adjektiv indisch davor. Versuch einfach mal die Musik zu hören. Gleichzeitig haben diese Klischees ja auch etwas Gutes. Zu Konzerten kommen öfter Leute, die sagen: „Ach ja, das haben auch schon die Beatles gemacht. Das gab es doch auch schon damals in den Siebzigern.“ Aber ich weiß nicht, wie viele Leute nicht kommen, weil sie tatsächlich denken, dass das Ganze unseriös sei.

Gibt es Besucher von Konzerten, die danach überrascht sind, wie wenig das alles mit den bekannten Klischees zu tun hat?

Fabian Bakels: Auf einem Konzert habe ich das genau so erlebt. In der Lüneburger Heide haben wir spontan bei einer Demonstration gespielt, wobei es um ein Kulturzentrum in Lüneburg ging. Die Menschen dort waren alle Aktivisten und es wurde viel Agitationsmusik auf der Gitarre gespielt. Die ganze Veranstaltung war ein einziges Klischee. Nach unserem dreißigminütigen Auftritt sagte der Veranstalter, wie merkwürdig er uns auf der Bühne fand. So geschäftig und seriös. Er erzählte eine Geschichte von einem Konzert in der Schweiz. Eine halbe Stunde vor dem Konzert kam ein Mann in einem Gewand und mit einem Räucherstäbchen in der Hand auf die Bühne. Er hat die Leute richtig eingelullt, um sie gefügig zu machen, damit sie die Musik überhaupt ertragen. Die Leute haben zum Teil nur diese Klischees im Kopf.

Das musikalische Verständnis der Raga-Kompositionen orientiert sich an einer bestimmten Vorstellung von Tages- und Jahreszeiten, die mit der entsprechenden Musik ausgedrückt und auch nachempfunden werden soll. Liegt hierin der Unterschied der indischen klassischen Musik und der europäischen Klassischen Musik?

Sebastian Dreyer: Abgesehen von den Techniken, empfinde ich als deutlichsten Unterschied das Selbstverständnis, das in der Raga-Musik steckt. Ein Selbstverständnis, was sich über die Jahrhunderte kaum verändert hat, was den Zweck der Musik betrifft. Es gilt eine sehr unverkrampfte Zielstellung: den Leuten soll es gefallen und ihnen ein schönes Gefühl geben. Die Menschen sollen mit einer bestimmten Stimmung angesteckt werden. Fertig. In der europäischen Musik gab es über die Jahrhunderte ständige Paradigmenwechsel. Mal soll sie unterhaltend sein, dann ist sie tonmalerisch, dann impressionistisch. Was die Musik heute ist, weißt ich nicht genau. Das ist in Indien hingegen relativ konstant geblieben.

Matyas Wolter: Die Haltung der Musiker in Indien hat so viel mehr Hingabe. Und ohne jetzt wieder in Klischees zu verfallen, in der Musik wird eine große Unendlichkeit gesehen. Es gab keinen Drang zur ständigen Erneuerung, wovon die westliche Kultur stark geprägt wurde. Die Musik wird als so unerschöpflich und undurchdringlich empfunden, dass es dazu niemals kommen kann. Daher gibt es auch die Beständigkeit in der Form, eben durch die große Anbetung des Raga an sich.

Sebastian Dreyer: Der Grund dafür könnte durchaus sein, dass der Zwang immer etwas Neues abzuliefern, etwas Neues zu kreieren, daher rührt, dass die europäische Musik schriftlich fixiert ist. Man hat wenig Variationsmöglichkeiten. Vereinfacht gesagt musste nach einer ganzen Epoche voller Beethoven-Kompositionen einfach irgendwann etwas Neues her. Das hat man in der Raga-Musik nicht, weil jede Aufführung eine neue Herausforderung ist. Es gibt keine Trennung zwischen Komponist und Musiker, während du spielst bist du als Musiker auch gleichzeitig der Komponist. In Echtzeit komponierst du für dein Publikum. Hierzulande spielst du Musik, die irgendwann von irgendwelchen anderen Leuten komponiert wurde und versuchst herauszufinden, was er gemeint haben könnte und wie du das Stück am besten umsetzt. Beim Raga folgst du deinem Instinkt. Du weißt welche Stimmung der Raga haben sollte, aber irgendwie ist das nahtlos mit dir verknüpft.

Ist der Raga also immer auch ein persönliches Bekenntnis?

Fabian Bakels: Raga ist eine sehr leidenschaftliche Musik. Die ersten Töne werden extrem genossen und extrem gefühlt. Manchmal sieht es extrem schmerzvoll, manchmal extrem genüsslich aus. Dann gibt es diesen schnellen Schlussteil, der so viel Feuer hat. Die Musik ist wie fast die gesamte indische Kultur einfach sehr üppig. Das ist zwar ein Klischee, aber ein wahres Klischee. Es hat schließlich schon seinen Grund warum der Europäer, der nichts von dieser Musik versteht, sagt: Wow, ist das toll! Das hat viel damit zu tun, dass man viel in diese Musik hineinprojezieren kann. Egal, ob man einen rein technischen oder sehr emotionalen Zugang zu der Musik hat, mann kann einfach viel mit ihr anstellen. Das macht sie so spannend und unwahrscheinlich, dass sie antiquiert wirkt oder keinen aktuellen Reiz mehr hat.

Matyas Wolter: Das Ideal besteht darin, mit der Musik zu leben. So wie man täglich etwas isst, so musiziert man auch. Es findet eine gegenseitige Durchdringung statt.

Sebastian Dreyer: Man offenbart sich als Musiker sehr stark. Ohne etwas zurückzuhalten. Bei der europäischen Klassik werden Bilder erzeugt, eine Illusion, die durchaus nichts mit dem Musiker zu tun hat.

Am kommenden Samstag sind Sie zusammen im Studio Gosha zu erleben. Ungwöhnlich ist, dass zwei Sitarspieler aufeinander treffen werden, die ja üblicherweise allein mit den Tabla zusammen spielen. Wie muss man sich dieses Sitarduett vorstellen: Als Dialog oder Wettstreit?

Sebastian Dreyer: Ein musikalisches Gespräch, das beschreibt es wohl am besten.

Matyas Wolter: Durch unsere unterschiedlichen Stile ist ein Dialog ideal, um beide Arten des Spiels zu präsentieren. Das ist eine spannende Form ein Konzert zu gestalten. Dabei ist es ein wenig so, als hätten zwei Leute zusammen etwas erlebt und sie erzählen den Daheimgebliebenen gemeinsam davon. Man spricht zusammen über ein Thema und ergänzt sich dabei.

Fabian Bakels: Ich würde aus vereinzelten Beobachtungen von Duo-Konzerten sagen, dass Wettstreit nicht gleich Wettstreit ist. Natürlich kann man den anderen anheizen und sich gegenseitig Ideen geben. Aber alles im Dienste der Aufführung. So ein Wettstreit würde einen negativen Charakter bekommen, wenn man den anderen nur herausfordert und dieser die Lust am Spielen verliert. Man muss da versuchen die Waage zu finden. Aber wenn es funktioniert, ist so ein Konzert in Dialogform eine schöne Sache.

Sebastian Dreyer: Letztendlich aber soll es ein Konzert sein, aus dem das Publikum befriedigt rausgeht.

Das Gespräch führte Dirk Becker

Das Konzert findet am kommenden Samstag, dem 10. September, um 20 Uhr im Studio Gosha, Dortustraße 55, statt. Der Eintritt kostet 10 Euro

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: