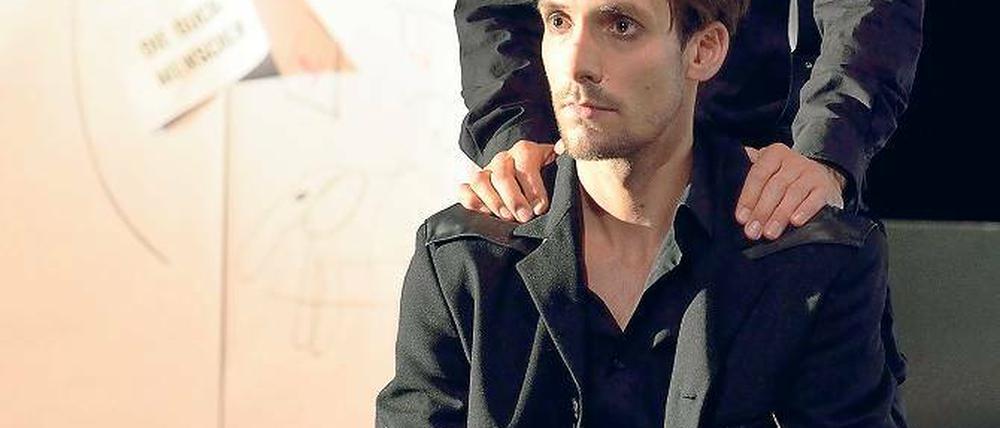

© Göran Gnaudschun/HOT

Kultur: Brennende Plastikwelt

Die Inszenierung von „Fahrenheit 451“ am Hans Otto Theater ist ein schriller, surrealer Rausch

Stand:

Wer die Feuerwehr mit Brandbekämpfung assoziiert, liegt in Ray Bradburys Stück „Fahrenheit 451“ falsch – mehr noch: Es wird gelacht über diese überholte, längst vergangene Vorstellung, dass die Feuerwehr dazu da ist, Brände zu löschen. Das soll es früher einmal gegeben haben, sicherlich, aber das war vor der Erfindung von feuerfesten Häusern. Sie haben Angst, dass in Ihrem Haus ein Feuer ausbricht? Dann wenden Sie sich an die Regierung. Ihr Haus wird entweder abgerissen oder feuerfest gemacht. Mit der Feuerwehr hat das jedenfalls nichts zu tun.

Am Donnerstag fand die Premiere von Bradburys Stück im Hans Otto Theater statt. Eine glasklare Dystopie: Im Gegensatz zur Utopie reflektiert die Handlung eine negative Zukunftsvorstellung. Und wie in allen Dystopien kreist die Frage bedrohlich um das Geschehen, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn sich unsere Zivilisation in eine falsche Richtung entwickelt. Das hat sie in diesem Stück: Die Feuerwehr ist nicht mehr dazu da, Brände zu löschen, sondern legt sie selbst: indem sie Bücher verbrennt. „Lesen Sie die Bücher, bevor Sie sie verbrennen?“, wird Feuerwehrmann Guy Montag (Dennis Herrmann) gefragt. „Warum sollte ich?“, entgegnet er. Damit bringt er die selbstverständliche Akzeptanz auf den Punkt, die dieser dystopischen Gesellschaft anerzogen wurde: Bücher sind verboten. Sie sind schlecht. Die Flucht in die Welt außerhalb der Realität verdirbt den Menschen, so der Tenor. Dass diese Realitätsflucht seitens der Diktatur mit Drogen gefördert wird, ist dabei das geringere Übel. Dystopien brauchen sich eben nicht vor Absurditäten zu hüten.

Regisseur Niklas Ritter, der ja bereits John Steinbecks „Von Mäusen und Menschen“ mit einer schmissigen Wucht am Hans Otto Theater inszeniert hat, lässt seine Protagonisten weniger futuristisch, sondern künstlich auftreten, fast wie willenlose Marionetten. Dabei ist die Zensur der Fantasie nur eine logische Konsequenz: Selbstständiges Denken ist nicht erwünscht – und wird von Guy Montag auch nicht infrage gestellt. Er lebt mit seiner permanent betäubten Frau Mildred (hinreißend schräg: Kristina Pauls) in einer Plastikwelt und sieht erwartungsvoll seiner Beförderung als Bücher verbrennender Feuerwehrmann entgegen. Bis er zu einem Einsatz gerufen wird, bei der sich eine alte Frau lieber mit all ihren Büchern verbrennen lässt, als diese allein dem Feuer zu opfern.

Dieses Erlebnis ist die Zäsur, die aus Bradburys Erzählung einen Entwicklungsroman macht. Dennis Herrmann gibt der Figur des Montag eine zurückhaltende Nachdenklichkeit, allerdings bleibt die Intensität während der Wandlung etwas auf der Strecke. Die Infragestellung seines Lebens kommt für Montag freilich nicht überraschend. Die Begegnung mit der jungen Clarisse (Patrizia Carlucci), die in ihrer neugierigen Naivität von sich selbst behauptet, nicht ganz bei Trost zu sein, eröffnet Montag eine neue Welt: die der Leidenschaft. Und diese ist doppelt vorhanden, zum einen im Menschlichen, in der Anziehung zu Clarisse, zum anderen im aufkeimenden Verständnis für die Notwendigkeit der Bücher als Metapher für Fantasie.

Die Menschen wollen doch glücklich sein, rechtfertigt Montags Vorgesetzter Beatty (Axel Sichrovsky) das Bücherverbot: „Aber wenn jeder Spast schreiben kann, gibt es doch nur Streit.“ Das Vernichten der Bücher wird somit zu einer Notwendigkeit, die nicht mehr infrage gestellt wird. Aber es sind eben nicht die Worte, die zwischen zwei Buchdeckel gepresst werden. Es ist die Menschlichkeit dahinter, und die, die diese zerstören, müssen geläutert werden.

Regisseur Ritter lässt seine Inszenierung als popkulturellen Rausch los, seine Version des Stückes ist über alle Maßen überzogen, wobei gerade die schrillen Elemente die überzeugendsten sind. Dabei ist die Handlung weniger stringent erzählt, sondern mehr eine Aneinanderreihung von Skurrilitäten und verwirrenden Elementen. Das fängt beim Bühnenbild (Alissa Kolbusch) an, ein metallisches Halbrund, an das die handlungstragenden Elemente projiziert werden: Bahnen von Papier, auf das hektisch Informationen geschrieben wird, später wird alles wieder abgerissen und durch Feuer ersetzt. Ansonsten lässt sich das Stück auf keinerlei Umbauten ein: Jede Szene findet in genau diesem kargen Rahmen statt, der so kalt und steril ist, dass er beängstigend wirkt. Dazu kommt loungige Musik (Tilman Ritter), sanft wabernde Minimal-Electrorhythmen, die in der Szenerie seltsam kalt bleiben. Die musikalische Überbetonung kommt dann in Form von klassischer Musik: Und genau da hat sich Ritter unübersehbar vom Filmklassiker „Clockwork Orange“ inspirieren lassen – exakt dieselbe skurrile Surrealität und das aufdringliche Pathos finden sich in diesem Stück. Tragik und Komik sind dabei zwillingshaft nah beieinander: Ein Höhepunkt des Stückes ist die mitreißende Travestieshow, bei der Florian Schmidtke und Axel Sichrovsky als fächerschwingende, dauergrinsende, bärtige Nachbarinnen den Gegenpol zu Montags Wandlungsmonolog bilden. Oder aber die Szene des Notarzteinsatzes bei Mildred, wo sie einfach in Plastikfolie gesteckt und ausgepumpt wird - man lacht über den schrägen Einfall und übersieht die zähnefletschende Grausamkeit dahinter. Doch genau diese schrillen Elemente blenden darüber hinweg, dass eben doch Fragen offen bleiben, dass es der Inszenierung nicht hundertprozentig gelingt, die aufgeworfenen Fragen auch zu beantworten. Aber vielleicht ist das auch ein Vorteil des Stückes, nicht alles erklären zu wollen, zu können und zu müssen und den Zuschauer mit unbeantworteten Fragen nach Hause zu schicken.

Auch wenn es etwas hakt, das Stück erfüllt seine Aufgabe: Die Inszenierung appelliert weniger an Verstand als an Emotionen. Und dafür bedarf es eben nicht großer Worte. „Warum rülpst du mir nicht Shakespeare ins Gesicht?“, fordert Beatty irgendwann von Montag. Doch der ist für die entmenschlichte Vernichtungsmaschinerie nicht mehr erreichbar. Und die Wandlung hin zum Buchmenschen schafft es, für die Erschütterung zu sorgen, die man gemeinsam mit den offenen Fragen mit nach Hause nimmt.

Wieder am Donnerstag, dem 23. Januar, 19.30 Uhr, in der Reithalle in der Schiffbauergasse

Oliver Dietrich

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: