© Archiv

Kultur: „Das Dargestellte legt Deutung nahe“

Der Historiker und Pädagoge Christoph Hamann fragt morgen in Potsdam „Machen Bilder Geschichte?“

Stand:

Herr Hamann, wie sollen ausgerechnet Bilder Geschichte machen?

Menschen machen mit Bildern Geschichte. Die Bilder selbst aber legen Geschichtsdeutungen fest.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Fast jeder kennt das Foto vom Lagertor Auschwitz-Birkenau mit den Gleisanlagen, welches ein Sinnbild für den Holocaust ist. Und jeder denkt, dass dieses Foto die Einfahrt zum Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zeigt. Es ist aber nicht die Einfahrt, sondern die Ausfahrt zu sehen.

Wir sehen etwas und deuten es falsch, weil, wie in diesem Fall, das Bild für mehr steht als es nur zeigt?

Ja, aber warum kommt man so unwillkürlich auf diese an sich falsche Bildaussage? Das hat mit dem Bild als Bild, mit der Komposition zu tun. Wir sehen hier das Tor und die Gleise und stellen uns vor, wie Menschen aus aller Herren Länder hierher deportiert wurden. Das, was dargestellt wird und wie es dargestellt wird, legt immer schon eine gewisse Deutung nahe.

In diesem Fall entsteht diese Deutung auch aus dem Rückblick und mit dem Wissen um die Umstände der Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg und dem industrialisierten Massenmord.

Das ist richtig. Denn das Wissen um die Umstände spielt immer eine Rolle und in solchen Fällen sogar eine ganz besondere.

Es wird auch behauptet, dass Bilder Einfluss auf Geschichte haben können. So soll das bekannte Bild des vietnamesischen Fotografen Nick Út von der neunjährigen Kim Phúc, wie sie zusammen mit anderen Kindern nackt und weinend unmittelbar nach einem Napalmangriff aus ihrem Dorf flieht, in der amerikanischen Bevölkerung zu einem Meinungsumschwung hinsichtlich des Vietnamkriegs geführt haben.

Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Bilder ohne Kontextwissen funktionieren und unter Umständen falsch funktionieren.

Was meinen Sie mit falsch funktionieren?

Viele Bilder funktionieren durch eine Opposition im Bild. Das sind Gegensatzpaare wie zum Beispiel der Zivilist und der Soldat oder der Zivilist und der Panzer wie auf dem Bild von Peking von 1989. Und als Betrachter stellt man sich fast schon automatisch auf die Seite des Unterlegenen. Und der Überlegene diskreditiert sich moralisch durch seine Überlegenheit.

Nun fällt es bei diesem Bild ja kaum schwer, Position zu beziehen.

In Nick Úts Bild ist diese Opposition auch gegeben und wird noch verschärft durch das Moment der Scham. Denn das Mädchen ist nackt. Im Hintergrund sind Soldaten zu sehen. Das sind keine feindlichen Soldaten, aber als Betrachter nimmt man das sofort an. Und allein aus diesem Kontrast heraus, auf der einen Seite bewaffnete Militärs und auf der anderen, im Vordergrund, Kinder und eines davon ist auch noch nackt, wird eine moralische Haltung und eine Interpretation des Vietnamkrieges nahegelegt.

Was macht solche Bilder zu Symbolbildern, die in das kollektive Bildergedächtnis eingehen?

Sie werden häufig und dauerhaft in verschiedenen Kontexten reproduziert, oft in Zeitungen und Büchern abgedruckt oder für Plakate genutzt. Ein guter Indikator ist die Verwendung als Briefmarkenmotiv. Dies ist bei dem 89er-Beispiel auch der Fall.

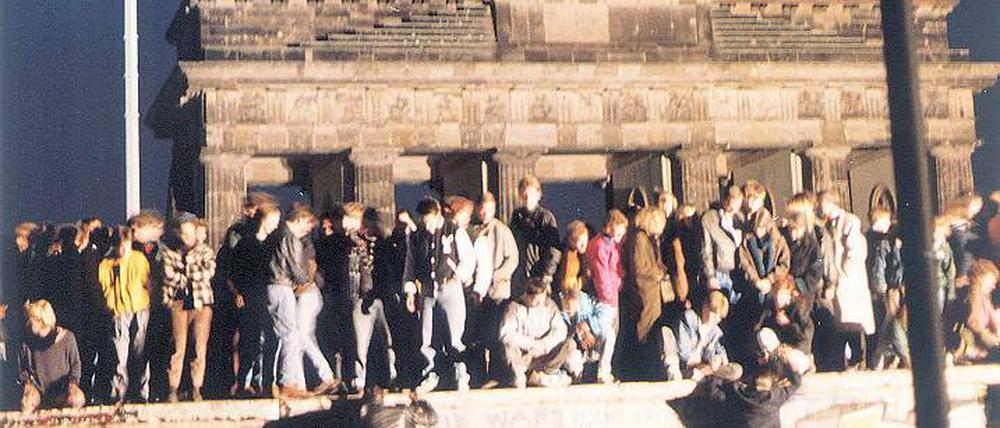

Das Bild von feiernden Menschen am Brandenburger Tor vom 9. November 1989, mit dem Sie sich in Ihrem Vortrag beschäftigen.

Der vielfältige Gebrauch in vielfältigen Kontexten sorgt dafür, dass auch Fotografien zu bekannten Fotografien werden. Diese Bilder knüpfen immer an Ereignisse an, die man kollektiv für bedeutsam hält. Und diese Bedeutsamkeit wird durch diese Bilder noch einmal unterstützt. Das ist ein dialektischer Prozess.

Wobei es Bilder gibt, die auf der ganzen Welt verstanden werden, andere oft nur in einem bestimmten Kulturkreis.

Ja, weltweit bekannt ist ein Bild wie die Fotografie von der japanischen Insel Iwo Jima von 1945, auf dem die GI’s die US-Flagge in den Boden rammen. Das ist sicher eines der am häufigsten zitierten Motive und adaptiert in unendlichen Variationen. Dann auch Popikonen wie Marilyn Monroe über dem U-Bahnschacht oder Albert Einstein, der die Zunge rausstreckt.

Und bei uns in Deutschland?

Bei uns in der Bundesrepublik ist es beispielsweise das Bild vom fliehenden DDR-Grenzpolizisten Conrad Schumann, der beim Mauerbau 1961 über eine Stacheldrahtrolle springt. Dann das Bild der Steinewerfer vom 17. Juni 1953 auf dem Potsdamer Platz. Schließlich auch das Bild vom Brandenburger Tor vom 9. November.

Ein Bild, das einen sehr starken Symbolcharakter hat.

Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist, dass durch die Bebilderung des Ereignisses die Wahrnehmung gestützt wird, dass die Mauer am Brandenburger Tor schon am 9. November geöffnet wurde. Das ist aber falsch, einen Grenzübergang gab es hier erst im Dezember. Es gibt viele Bildbeispiele, auch von Kindern, die im vergangenen Jubiläumsjahr zum Thema malten. Da ist im Hintergrund das Brandenburger Tor zu sehen und im Vordergrund die Mauer. Und in der Mauer ist ein Riss. In dieser Verbindung vom 9. November und dem Brandenburger Tor ist schon der Einheitskontext mitgedacht. Denn das Brandenburger Tor ist das Symbol für die nationale Einheit. Und im Rückblick ist das ja auch korrekt, denn ein Jahr später kam es zur Wiedervereinigung. Aber wenn es um die Darstellung des 9. Novembers geht, ist dieses Bild verkehrt.

Ein Blick genügt und schon weiß jeder, worum es hier geht. Überdeckt das Symbolhafte in solchen Bildern das wirkliche Geschehen?

In dem Symbol schlägt sich gewissermaßen eine kollektive Deutung nieder und die überlagert in der Tat den konkreten historischen Ablauf. Aber ich glaube, das ist eine Voraussetzung für eine Popularisierung von kollektiven Deutungen. Denn man muss die Komplexität vereinfachen, damit das Symbol breitenwirksam rezipiert werden kann. Das ist medial notwendig. Aber trotzdem bleibt die Interpretation hinterfragbar und auch fragwürdig.

Das Gespräch führte Dirk Becker

Christoph Hamann spricht über „Das Brandenburger Tor im November ’89 – Machen Bilder Geschichte?“ am morgigen Donnerstag, 18 Uhr, in der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung in der Heinrich-Mann-Allee 107 (Haus 17)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: