© HL Böhme/HOT

Premiere am Hans Otto Theater: Die Lüge Leben

Das muss man gesehen haben - am besten mehr als einmal: Die Premiere von „Zorn“ am Hans Otto Theater wurde zum Abend von Andrea Thelemann.

Stand:

In dem Moment, in dem Alice Harpers dunkles Geheimnis offenbar wird, kippt das fein ausbalancierte Gleichgewicht dieser Inszenierung. Wieder ist die junge Journalistin Rebecca zu Besuch. Wieder stellt sie in dieser dreisten, herausfordernden Art, mit der sie ganz deutlich etwas zu überspielen scheint, ihre Fragen. Doch Alice Harper antwortet nicht mehr so souverän wie beim ersten Treffen. Zu viel ist in den vergangenen Tagen über sie hereingebrochen und hat die scheinbare Ordnung ihres erfolgreichen Lebens durcheinandergebracht. Dann fragt Rebecca sie nach ihrer Studentenzeit, als Alice in der Bewegung „Fury“ aktiv war. Und dann nach dem Koffer.

Es ist der Moment, der Alice’ Leben der vergangenen 32 Jahre wie eine billige Konstruktion in sich zusammenfallen lässt. Denn in diesem Koffer, den die damals 19-Jährige aus einer Garage zu einem Konsulat brachte, befand sich Sprengstoff, der wenig später explodieren und einen Menschen töten wird. Aber diese Ungeheuerlichkeit wirkt nicht als solche. Man sitzt im Publikum und fühlt sich bestätigt. Denn alles lief darauf hinaus, dass in dem Theaterstück „Zorn“ mehr verhandelt wird als die rassistischen Schmierereien an einer Moschee von Alice und Patrick Harpers 16-jährigem Sohn Joe. Man ahnte es und wundert sich nun, warum das nicht überrascht oder erschüttert. Aber es muss als genialer Schachzug von Regisseur Elias Perrig bezeichnet werden, dass er diesen Moment nicht mit allzu offensichtlicher Wucht inszeniert hat. Für ein paar Minuten nur lässt er das feine Spiel in dem Kammerdrama „Zorn“, das am Freitag am Hans Otto Theater zur Premiere kam, kippen. Lässt das Gift dieses dunklen Geheimnisses langsam und fast unbemerkt wirken, bis es von dem Moment an vollständig und katastrophal wirkt, in dem Alice zugibt, dass sie wusste, dass in dem Koffer Sprengstoff und nicht Knallkörper waren.

Die australische Autorin Joanna Murray-Smith hat „Zorn“ („Fury“) im vergangenen Jahr geschrieben. Ein Kammerstück, das mit seinen Themen Rassismus, Extremismus und Radikalität, Familie und Werte, Selbstverleugnung und Anpassung wie für unsere Zeit geschrieben ist. Wie ihr englischer Kollege Dennis Kelly auch verhandelt Joanna Murray-Smith das alles in der Keimzelle Familie. Und offenbart dabei wie Kelly auf gnadenlos-grandiose Weise die abgründigen Untiefen im Menschen.

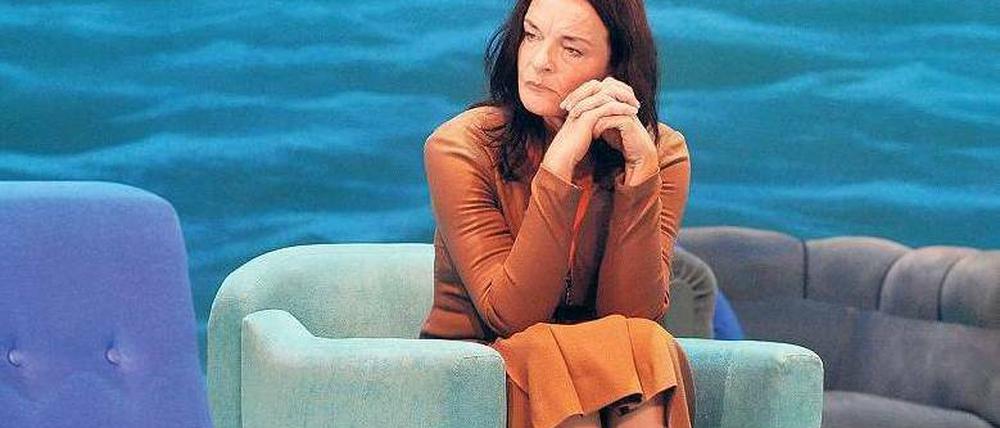

In seiner Potsdamer Inszenierung lässt Perrig die Schauspieler auf einer haltlosen Bühne spielen. Kein Raum zum Wohlfühlen. Alles wirkt zu groß und vollgestellt und trotzdem leer wie oftmals das Leben selbst. Mehrere Sessel und Sofas stehen hier herum. Funktionslos und kalt wie Ausstellungsstücke. Ausstellungsstücke eines erfolgreichen Lebens, in dem aber die Nähe zueinander abhandengekommen ist. Begrenzt wird die Bühne durch ein überdimensioniertes Bild vom Meer, das in seiner Farbgebung und der melancholischen Grundierung an die Arbeiten von Edward Hopper erinnert. Sehnsuchtsort und Zeichen für das Verlorensein zugleich.

Natürlich ließe sich dieses Bühnenbild von Marsha Ginsberg als allzu offensichtlich und durchschaubar kritisieren. Aber gerade in dieser Eindeutigkeit liegt die Stärke. Denn sie lenkt nicht ab, lenkt Blick und Konzentration auf die Schauspieler, die „Zorn“ zu einem Ereignis, einem herausragenden Saisonauftakt machen.

Alice Harper ist erfolgreiche Neurowissenschaftlerin und soll demnächst, als erste Frau überhaupt, einen renommierten Preis für ihre Forschungen erhalten. Ihr Mann Patrick ist ein fleißiger, aber weniger erfolgreicher Schriftsteller. Sie führen ein Leben in Wohlstand, Anpassung und oberflächlicher Zufriedenheit. Bis Sohn Joe zusammen mit einem Klassenkameraden eine Moschee beschmiert. Ein, so die Polizei, politisch motiviertes Hassverbrechen. Alexander Finkenwirth spielt diesen Joe zwischen pubertärer Rotzlöffeligkeit, halbstarker Überheblichkeit und emotionaler Orientierungslosigkeit in einem Leben, das ihm so viel bieten will, ihm letztendlich aber nur hohl und leer erscheint. Ein junger Mensch auf der Suche, der aufbegehrt gegen die Gutgläubigkeit und den Harmonieextremismus seiner Eltern. Der etwas verändern will und dabei das Extrem sucht, wie damals seine Mutter. Doch das weiß er noch nicht.

Bei Denia Nironens Journalistin Rebecca ist man immer wieder froh, dass man im Zuschauerraum sitzt, nicht ihr gegenüber und ihren Fragen ausgesetzt ist. Da ist etwas Wildes, Unbändiges in ihrem ganzen Wesen, ihrer immer ein wenig zu laut wirkenden Stimme. Breitbeinig sitzt sie wie auf dem Sprung, weil da etwas in ihr brodelt. Eine Frage, auf die sie so lange schon eine Antwort sucht. Als sie dann zumindest eine Teilantwort erhält, bricht ihre Schale zusammen wie zuvor das Leben von Alice. Ein kurzer Moment nur, doch so voller Schmerz und Schwäche und Hilflosigkeit, dass er die ganze Bühne erfüllt. Und selbst die Nebenrollen mit Philipp Mauritz und Claudia Renner als Eltern von Joes Klassenkameraden und Axel Sichrovsky als zynischer Lehrerabgrund bringen mit ihrem subtilen Spiel diese Inszenierung immer wieder zum Leuchten. Doch am stärksten wirken hier Andrea Thelemann und Jon-Kaare Koppe.

Jon-Kaare Koppe, das hat man in den zurückliegenden Inszenierungen immer wieder erleben können, ist ein Meister in der Beiläufigkeit des Abgründigen seiner Figuren. Patrick Harper spielt er als selbstverliebten Schriftseller, der sich bestens in seinem Leben eingerichtet hat, weil er alles relativieren kann. Ein Schönredner und Verharmloser vor dem Herrn, der immer aber auch schmerzhafte Wahrheiten in die herrlichsten Bonmots verpackt. Bis er erkennen muss, dass all das Schönreden nicht mehr hilft gegen die große Lebenslüge von Alice. Ein so durch und durch ambivalenter Kerl, an dem man sich gar nicht sattsehen mag.

Und dann Andrea Thelemann! Ihre Alice ist eine so selbstbewusste und zynische Frau, weil sie weiß, dass sie irgendwann die Rechnung für ihr viel zu gelungenes Leben zahlen muss. Sie tobt und wütet, besänftigt und schmeichelt, zerstört und versucht zu retten. Andrea Thelemann spielt das mit einem Furor und einer Ängstlichkeit, einem Aufbegehren und einer Hilflosigkeit, die einen regelrecht mitnimmt, fertigmacht. Ihre Alice lässt keine vorschnellen Schlüsse oder Urteile zu. Diese Frau leidet und kämpft wie ein verwundetes Tier. Und wie Andrea Thelemann zum Ende hin verzweifelt versucht, diesen Scherbenhaufen wieder zu ihrem Leben zu machen, wie sich das ganze Leid, die ganze Verzweiflung dieser Schuld, dieser Katastrophe in ihrer Mimik spiegelt, das nimmt einem den Atem.

Beim lange anhaltenden Schlussapplaus geht einem immer wieder dieses starke Spiel von Andrea Thelemann durch den Kopf. Sie steht dort am Bühnenrand, gelöst lächelnd und den Tränen nahe. Und in diesem Moment wird klar: Die Inszenierung von „Zorn“ am Hans Otto Theater kann man nicht nur einmal sehen.

„Zorn“ ist wieder am Samstag, dem 27. September, um 19.30 Uhr am Hans Otto Theater in der Schiffbauergasse

Dirk Becker

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: