© HL Böhme

Kultur: Die Show muss weitergehen

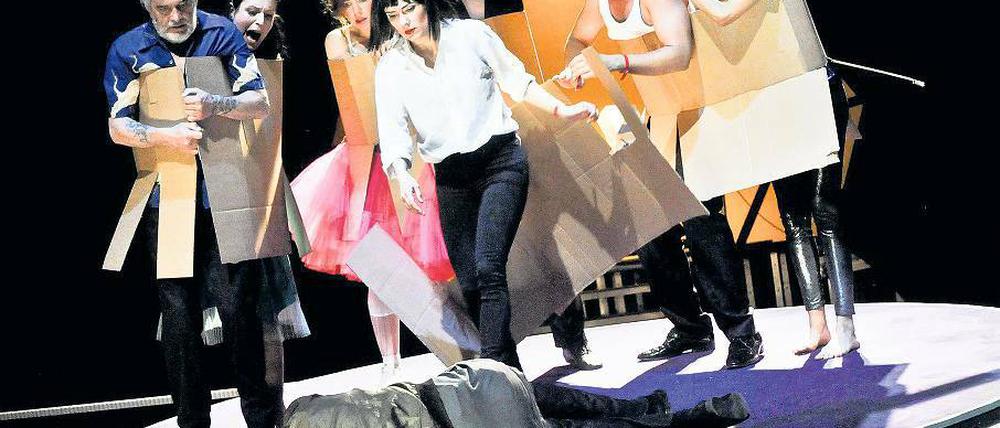

Mit seiner Inszenierung von „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ gelingt dem Potsdamer Hans Otto Theater eine perfide Allegorie auf das Scheitern

Stand:

Etwas Negatives lag in der Luft, als am Donnerstagabend ein Notarztwagen nach der Premiere von „Der Rest ist Geigen“ an der Reithalle vorbei Richtung Neues Theater raste. Dort fand gerade die Generalprobe zum Stück „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ von Horace McCoy statt – und Hauptdarsteller Alexander Finkenwirth stürzte von der Drehbühne.

Die Vorstellung am Freitag wollte und konnte er dennoch nicht absagen: Auch wenn er sich schwer am Bein verletzte, stand er am Freitag auf der Bühne. Intendant Tobias Wellemeyer übernahm zum Anfang sichtlich besorgt das Mikrofon: „Sie erkennen ihn nicht nur daran, dass er ein großartiger Schauspieler ist, sondern auch daran, dass er eine Krücke trägt“, kündigte er an.

So makaber das sein mag, aber ein Stück, das so verletzend wie „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ ist, erträgt auch diese physische Beeinträchtigung, als wäre sie zwar nicht geplant, aber dennoch unvermeidbar gewesen. Robert, dargestellt von Finkenwirth, kommt in den 1930er-Jahren, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, wie so viele Glücksritter zu einem Tanzmarathon, der den gebeutelten Teilnehmern Ruhm und Geld verspricht – die kapitalistisch-neoliberale Marktwirtschaft zeigt gerade im Scheitern ihre hässliche Fratze: Vielen der Teilnehmer geht es um nichts weniger als ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit. Dafür tanzen sie bis zur Erschöpfung: „Getanzt wird rund um die Uhr“, erklärt der schmierige Moderator Rocky Gravo (René Schwittay). „Wenn dein Partner schlappmacht, habt ihr 15 Minuten Zeit, um ihn wieder in Schwung zu bringen.“

Es ist der Tanz des Schicksals, der nach 1253 Stunden gebrochene Leiber und gebrochene Träume hinterlassen wird – 187 Paare, die verkürzt auf vier dargestellt werden, opfern sich in dieser Kälte vor Publikum auf: Neben Robert, dem erfolglosen Regisseur, ist das seine Tanzpartnerin Gloria Beatty (Franziska Melzer), eine Zynikerin, die als Film-Statistin gescheitert ist, außerdem die naive Schauspielerin Alice Le Blanc (Zora Klostermann), die auf eine Entdeckung als Schauspielerin hofft, oder die hochschwangere Ruby Bates (Larissa Aimée Breidbach), die mit ihrem Ehemann James (Florian Schmidtke) auf das große Geld hofft – und der alternde Harry Klein (Peter Pagel), für den dieses Szenario eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod bedeutet, bei der er letztendlich auf der Strecke bleiben soll.

Um den Tanz selbst geht es gar nicht im Stück, der dient nur als Metapher für die Bewegung, die vor dem Stillstand bewahrt – und letztlich nichts anderes als den Tod bedeutet. Es geht an keinem Punkt um Körperkontrolle oder gar die Ästhetik der Bewegung: Irgendwann schmerzt der Tanz, so wie das Leben schmerzt, wenn man sich ihm ausliefert. Verzweiflung und Verachtung sind zwei Elemente, die im Tanz nichts zu suchen haben sollten.

Regisseur Niklas Ritter, dessen Bruder Tilman Ritter die musikalische Leitung übernahm, inszeniert dieses Stück als einen langsamen, quälenden Prozess des Zerbrechens, aus dem die Teilnehmer – hermetisch abgeriegelt – nur durch ihren Tod entfliehen können. Und der schwebt ganz bedrohlich über der Szenerie: Diese kleine Maschine Mensch läuft gerade noch so lange, bis sie ächzend unter ihrem eigenen Gewicht nachgibt. Am Ende wird es keinen Gewinner geben.

Schmerzhaft ist auch die Weitsichtigkeit, die Horace McCoy vor 80 Jahren hatte: Entertainment bekommt einen höheren Stellenwert als das Überleben, irgendwann gibt es nur noch Zombies, die sich durch diesen surrealen Albtraum tanzen: „Die Leute wollen ein bisschen Elend sehen“, sagt Rocky im Stück – und ist für die Entstehung dieses Elends gleichermaßen verantwortlich. Die Gestrandeten zerbrechen.

Nach dem wunderbaren „Wie im Himmel“ gibt es nun wieder einen Chor (Cantamus Potsdam), der im Hintergrund der Szenerie für einen großartigen Klangteppich sorgt. Diese bedrückende Atmosphäre spiegelt sich jedoch nicht nur im gleichsam beeindruckenden wie gefährlichen Bühnenbild (Michael Graessner), in dem Rot dominiert, wider, sondern auch in der Leistung der Schauspieler, die an ihre Grenzen gehen – allen voran der zerbrechliche Charakter von Alexander Finkenwirth, der verletzend und verletzt bis an seine Grenzen geht: In Zeitlupe steuert er sich und andere in die Katastrophe, mit fahrigem Blick über den Augenringen, während er sich auf seine Krücke stützt und seine Kotze auf dem Hemd langsam trocknet. Da traut man sich fast schon nicht mehr zu atmen. Ein Stück, das den Zuschauer noch sehr lange leiden lässt. Ganz genau so muss großes Theater sein.

Oliver Dietrich

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: