© Therese Stuber

Kultur: Kreaturen eines Wahnsinnigen

Das Figurentheater Wilde&Vogel brachte mit „Songs for Alice“ einen Horrortrip ins T-Werk

Stand:

Es war ein seltsames Sammelsurium, das im Rahmen der „Märchen für Erwachsene“ im T-Werk Freitagabend auf der Bühne vorzufinden war. Das Wahl-Leipziger Figurentheater Wilde&Vogel gastierte mit seiner „Alice im Wunderland“-Adaptation in Potsdam und benötigte dafür zahlreiche Accessoires. Frei nach Lewis Carroll wurde eine Traumlandschaft erschaffen, die eher albtraumhaft daherkam. Eine Glühbirne hing über der Szenerie und verstrahlte ihr warmes Licht über einen Bühnenaufbau, der am ehesten an eine Werkstatt oder einen Kostümfundus erinnerte.

Es sollten die kleinen Details sein, die immer wieder staunen machten: Da war ein in einem Schraubglas gefangener Schmetterling, der in seinem Gefängnis flatterte, seltsam verspielte Mobiles und Kleinstinstallationen, die sich von selbst bewegten und metronomhafte Geräusche erzeugten, rotierende Scheiben, flankiert von einem Wasserglas. Michael Vogel kroch über den Boden und versuchte, die bizarre Maschinerie in Gang zu bekommen, während Charlotte Wilde und Johannes Frisch einen entrückten Klangteppich aus Violine bzw. E-Gitarre und Kontrabass erschufen.

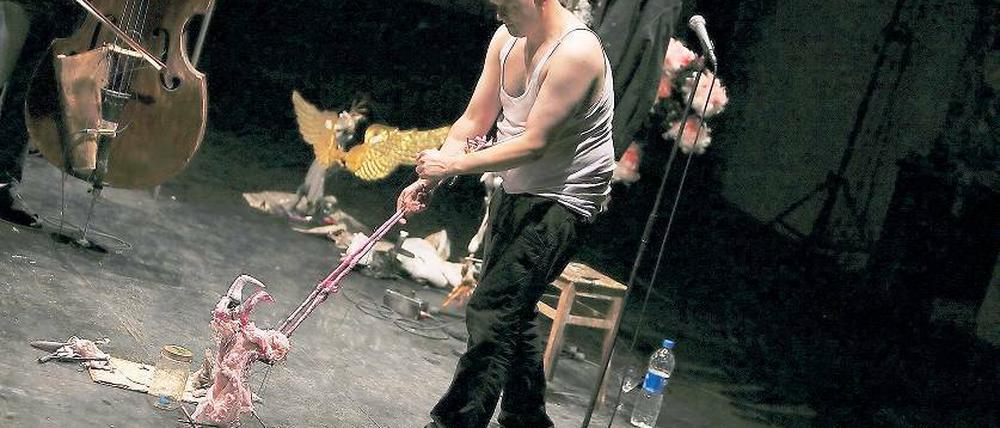

Von Anfang an ziemlich verstörend, aber auch fesselnd wirkte das Arrangement aus sich bewegenden, klickenden Spielereien und hypnotischen Klangkonstruktionen. Vogel, in einem ausgeleierten Feinripp-Unterhemd, wand sich in verdrehten Posen eines Wahnsinnigen, ein Irrer mit rosa Hut vor einem Mikrofon, dessen Gesang immer wieder in ein Gurgeln und Spucken überging. Die animalische Komponente fand sich auch in den Figuren wieder, die allesamt einem Hieronymus-Bosch-Gemälde entsprungen zu sein schienen. Da war nichts Putziges zu finden, das Schöne der Figuren war das Schaurige: ein Vogel mit einem überdimensionierten Schnabel beispielsweise, der eher an einen Archäopteryx erinnerte und nur aus Beinen und Kopf bestand.

Technisch wurde sich aus allen Elementen des Figurentheaters bedient, Marionetten und Masken kamen ebenso wie Handpuppen zum Einsatz. Die Handpuppenfigur des Carrollschen Kaninchens verlangte Michael Vogel einiges ab: Es war eine heisere Bedrohung, unterwarf seinen Spieler, und sein düsterer Befehl „Küss mich!“ hatte eher den Charakter eines Vergewaltigungsversuchs. Doch auch wenn die „Songs for Alice“ eine bewusst musikalische Komponente integrierten, so wurden auch die Instrumente fast gefoltert und einem expressiven Hang zur Ekstase gehuldigt. Und an der Spirale des Grotesken wurde fleißig weitergeschraubt: Der Einsatz einer fratzenhaft-verzerrten Maske, flankiert von ausladendem Kopfschmuck, parodierte den indischen Kathakali-Tanz, und die entrückten Mobiles klickerten sich unaufhaltsam in den Hinterkopf des Betrachters.

Es war schlichtweg erstaunlich, mit welcher Akribie sich Erwachsene zu derart infantilen Exzessen hinreißen lassen können. Abgesehen von den liebevollen, bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Konstruktionen schaffte es besonders die experimentelle Musikuntermalung, das Horrorkabinett zu komplettieren. Johannes Frisch am Kontrabass war einfach nur atemberaubend gut, und die technischen Effekte von Charlotte Wildes E-Gitarre, die sich zahlreicher Verzerrer und Overdubs bediente, fügte sich nahtlos in die Inszenierung ein. Die Texte Carrolls dienten eher als Adaptionsvorlage denn als chronologische Story.

Es war viel mehr ein Neuzeichnen der Motive aus „Alice im Wunderland“, wobei das Kreative hauptsächlich in der Kreatur selbst lag. Die Figuren strahlten eine so beeindruckende Lebendigkeit aus, dass selbst die an den Rand des Geschehens abgelegten sich immer noch zu bewegen schienen. Teilweise wurden sie auf ein Minimum reduziert: Die Grinsekatze-Figur etwa bestand nur aus einem Kopf in der Hand von Michael Vogel, der sich katzengleich auf dem Boden bewegte und um den Kontrabass wand, dem Johannes Frisch verblüffend echte katzenhafte Geräusche entlockte. Vogel ging mit solch rabiatem Körpereinsatz zu Werke, dass man ernsthaft befürchten musste, ihn nach jeder Vorstellung in einem Sauerstoffzelt stabilisieren zu müssen. Die Teeparty-Szene wurde als das Miniaturenkabinett eines Wahnsinnigen inszeniert, wobei Vogel den Monologen eine derart heisere Aggressivität verlieh, dass sie beinahe einer Hitler-Persiflage gleichkamen.

Einer der interessantesten Punkte der anderthalbstündigen Inszenierung war jedoch das Aussparen der Figur Alice selbst. Ein geschickter Schachzug: die Verlegung der träumenden Alice ins Publikum, das Augenzeuge dieses Wunderlandes wurde. Genau so verstört wie nach dem Aufwachen aus einem Albtraum tastete man sich letztlich aus dem T-Werk hinaus.

Oliver Dietrich

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: