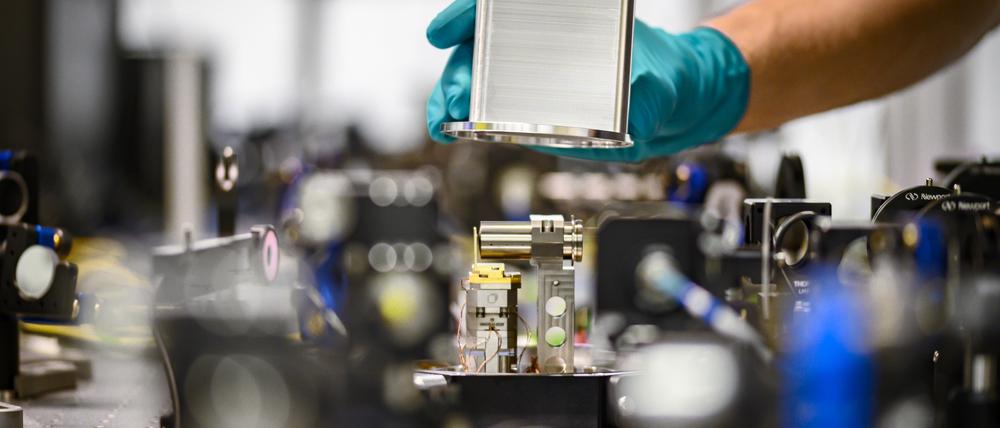

© TU Berlin Cathrin Bach

Palo Alto in Dahlem?: Berlin auf dem Weg zur Quantenmetropole

Die Initiative „Berlin Quantum“ nimmt Fahrt auf und will komplexe Quantenwelt besser nutzbar machen – mit jeder Menge Drittmitteln im Rücken.

- Patricia Pätzold

- Wolfgang Richter

Stand:

Google hatte tatsächlich in Dahlem angerufen, bei der FU Berlin. Der Weltkonzern, der Milliarden Dollar in einen eigenen „Quantum AI Campus“ in Kalifornien investiert, kam vor drei Jahren nicht weiter bei der Kalibrierung seines neuen Quantencomputers. „Konkret ging es darum, aus den Messdaten an Googles ‚Sycamore‘-Quantenchip zu berechnen, wie sich die Energie auf seine 53 Quantenbits genau verteilt und wie diese miteinander wechselwirken“, sagt Jens Eisert vom Dahlem Center for Complex Quantum Systems der FU Berlin.

Erst im November letzten Jahres erschien dazu die Studie, die er gemeinsam mit Google und weiteren Forschungseinrichtungen, darunter dem Helmholtz-Zentrum Berlin, veröffentlicht hat. Sie liefert eine grundlegende Anleitung dafür, trotz störenden „Rauschens“, in den Messdaten den Zustand eines Quantencomputers zu verstehen und zu steuern.

„Es war schön zu sehen, dass alles Geld der Welt akademische Forschung nicht ersetzen kann“, sagt Eisert. Der Erfolg stärkt die internationale Reputation Berlins als Hotspot für Quantentechnologien. Die wird seit 2023 auch von „Berlin Quantum“ gefördert, einer Initiative der drei Berliner Universitäten, weiterer Forschungseinrichtungen und der Berliner Wirtschaft.

Insgesamt 25 Millionen Euro stellt der Innovationsförderfond des Landes Berlin dafür bis Ende 2026 in Aussicht – mit der Maßgabe, dass weitere Drittmittel eingeworben werden. „Und das ist gerade hervorragend gelungen“, erzählt Jens Eisert, der für die FU Berlin im Vorstand von „Berlin Quantum“ sitzt.

Erfolgreich fünf Projekte eingeworben

Abgeräumt hat Berlin im Mai bei einem Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zum Thema „Quantum Software, Algorithmen und Systeme“. „Fünfmal ist die Hauptstadt an insgesamt zwölf Projekten beteiligt, so oft wie keine andere Region“, erzählt Jean-Pierre Seifert, der an der TU Berlin das Fachgebiet „Security in Telecommunications“ leitet und seine Universität im Vorstand von „Berlin Quantum“ vertritt.

Zusammen mit Jens Eisert wird er in einem Projekt versuchen, mit Hilfe spezieller kryptographischer Methoden zu entscheiden, welche Optimierungsprobleme, an denen klassische Rechner scheitern, mit einem Quantencomputer leicht zu lösen wären. „Wir nutzen dabei aus, dass man bei der Verschlüsselungstechnik Dinge absichtlich schwer macht, um sie zu schützen. So bekommt man mathematische Werkzeuge an die Hand, mit denen man komplizierte Probleme untersuchen kann.“

Mit dem großen Quantenstandort München, der mit über 300 Millionen Euro gefördert wird, ist Berlin in engem Austausch und teilweise auch direkter Kooperationspartner dieses „Munich Quantum Valleys“. So ist etwa Jens Eisert mit der TU München (TUM) in einem weiteren Projekt im neuen DFG-Schwerpunktprogramm dabei. Und die Arbeitsgruppe „Integrierte Quantenphotonik“ der HU Berlin von Tim Schröder hat sich im April 2025 zusammen mit der TUM bei der „Grand Challenge der Quantenkommunikation“ des Bundesforschungsministeriums gegen fünf andere Konsortien durchgesetzt.

Nun können sie für weitere drei Jahre Quantenspeicher in Stickstoff- und Zinnatomen im Kohlenstoff-Gitter von künstlichen Diamanten für eine sichere Authentifizierung in Kommunikationsnetzwerken entwickeln. Involviert ist dabei auch das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, das zusammen mit der HU Berlin vier „Joint Labs“ betreibt, eines davon unter Leitung von Schröder.

Licht an Atome koppeln

„Von genau solcher Zusammenarbeit lebt der Spirit von ‚Berlin Quantum‘“, sagt Arno Rauschenbeutel, der an der HU Berlin die Forschungsgruppe „Grundlagen der Optik und Photonik“ sowie eines der Joint Labs leitet. Er hat spezielle Glasfasern entwickelt, die es erlauben, effizient Licht an Atome zu koppeln. Ihr Durchmesser ist kleiner als die Wellenlänge des Lichts, das sie leiten. „Bei ‚Berlin Quantum‘ wird von den Grundlagen, der angewandten und industrienahen Forschung bis hin zu Start-ups und etablierten Unternehmen die gesamte Innovationskette abgebildet“, erklärt Rauschenbeutel, ebenfalls Sprecher der Initiative.

Er betont, dass die Berliner Universitäten von 2023 bis 2024 schon mehr als 45 Millionen Euro an Drittmitteln für die Quantenforschung eingeworben haben, darunter drei der prestigeträchtigen „ERC-Grants“ des Europäischen Forschungsrats: für Eisert, Schröder und für ihn.

Bereits kurz nach dem Start von „Berlin Quantum“ hat die Initiative selbst einen Förderwettbewerb für anwendungsorientierte Quantentechnologien aufgelegt, der 2024 die sechs erfolgreichen Konsortien vorstellte. Darunter eines vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) sowie das Start-up „Nomad Atomics“, das Quantensensoren für die Bodenerkundung baut, die kleinste Gravitationsunterschiede messen.

Es wurde in Australien gegründet und ist dann nach Berlin gezogen. Das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) will zusammen mit der MO Space GmbH die quantenverschlüsselte Kommunikation zwischen der Erde und Satelliten oder Zeppelinen vorantreiben. Zur anwendungsorientierten Berliner Quanten-Community gehört auch das Fraunhofer-Institut FOKUS, das im April 2025 seine Open-Source-Programmiersprache „Qrisp“ für Quantenalgorithmen veröffentlichte.

Attraktiv für Forschungsnachwuchs

Damit Wirtschaft, Anwendungs- und Grundlagenforschung Hand in Hand gehen, wird „Berlin Quantum“ koordiniert von der Berlin University Alliance (BUA), der Humboldt-Innovation GmbH, dem Kompetenznetz für Optische Technologien und Mikrosystemtechnik Berlin-Brandenburg (OpTecBB) sowie der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Die Graduiertenschule von „Berlin Quantum“, die an der TU Berlin angesiedelt ist, kümmert sich um den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sieben Doktoranden und 14 „Postdoc Fellows“ wurden bereits eingestellt, ausgewählt aus 138 Bewerbungen aus über 22 Nationen.

An der HU Berlin wurden zudem Laborräume ertüchtigt, um eine experimentelle Professorenstelle attraktiv nachbesetzen zu können. Netzwerken können alle im neuen Event- und Coworking-Space „Leap“ der Berliner Quanten-Community in Adlershof. „Treffpunkte und Events sind trotz Videokonferenzen für uns Forschende enorm wichtig“, sagt Jens Eisert.

„Wer weiß, ob wir 2025 als internationales Jubiläumsjahr feiern könnten, wenn sich im Juli 1925 nicht Max Born, Wolfgang Pauli und Pascual Jordan zufällig im Zug getroffen hätten. Zwei Monate später lag die mathematische Ausarbeitung von Werner Heisenbergs Idee einer Quantenmechanik auf dem Tisch.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: