© Energielabor TU Berlin

„Thermoakustik ist zentral“: Einblicke ins Energielabor der TU Berlin

Um grünen Wasserstoff zur Strom- und Wärmeerzeugung einsetzen zu können, müssen neue Gasturbinen entwickelt werden.

Stand:

Der Lärm ist selbst durch die geschlossene Tür ohrenbetäubend. Ohne Schutzbrille und Gehörschutz darf man sie jetzt nicht öffnen. „Die Beherrschung dieses thermoakustischen Phänomens hat den Wettlauf zwischen Sowjets und den USA um die erste Mondlandung mitentschieden“, sagt Oliver Paschereit, Leiter des Fachgebiets Experimentelle Strömungsmechanik und des Energielabors der TU Berlin.

Was sich wie ein Nebelhorn in Sopran-Tonlage anhört, ist in Wirklichkeit ein Resonanzphänomen. „Durch den Lärm der Flammen in unserer Brennkammer bildet sich dort eine stehende akustische Welle aus. Wenn nun äußere Einflüsse dazu führen, dass der Verbrennungsvorgang schwankt, und dabei ein Maximum des Drucks mit einem Maximum der Wärmefreisetzung zusammenfällt, entstehen hohe Druckamplituden.“

Oliver Paschereit kann Fotos zeigen von zerfetzten Raketentriebwerken der NASA aus den 1950er-Jahren oder auch von alten Turbinen aus Gaskraftwerken, die durch solche thermoakustischen Resonanzen zerstört wurden. Sie können schon durch den Lärm des normalen Verbrennungsvorgangs ausgelöst werden, wenn dieser am Rand der Brennkammer ungünstig reflektiert wird.

Frage der Thermoakustik

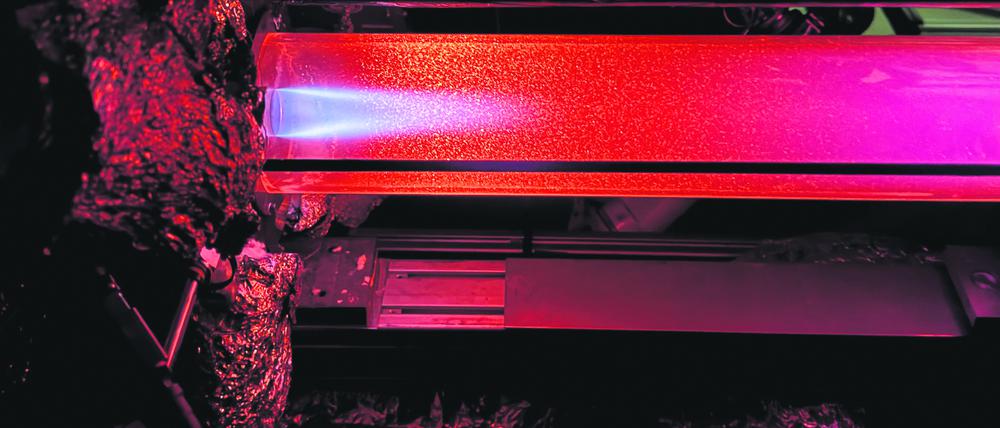

„Wir hier im Energielabor machen das mit kleinen Sirenen, die in die Brennkammer eingebaut sind“, berichtet Alexander Jaeschke, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet. Er sitzt an einem Steuerstand des Labors vor mehreren Bildschirmen, auf denen Kamerabilder und Sensordaten angezeigt werden. Die Brennkammer im Raum nebenan ist aus Quarzglas, damit man die Vorgänge im Inneren genau beobachten kann. „Dem Gas dort setzen wir mikrometergroße Partikel aus Zirkonoxid zu, die wir mit einem Laserstrahl abtasten, um daraus auf die Geschwindigkeiten an jedem Ort schließen zu können.“

„Bei Brennstoffen wie Erdgas oder Kerosin ist das Problem der Thermoakustik in Gasturbinen trotz jahrzehntelanger Forschung immer noch vorhanden“, erklärt Oliver Paschereit. Allerdings könne man heute akustische Dämpfer an die Brennkammer anflanschen, die gefährliche Druckspitzen mindern.

Oder man reduziere aktiv den Brennstoff, sobald Sensoren stark steigenden Druck melden. „Mit der Energiewende stehen wir aber wieder vor den alten Problemen.“ Denn grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von Strom aus Sonnen- oder Windkraft gewonnen wird und als Energieträger der Zukunft gilt, habe ganz andere Verbrennungseigenschaften als beispielsweise Erdgas.

Brennstoff mit Luft gemischt

Neben dem Problem der sich aufschaukelnden Thermoakustik gibt es weitere Herausforderungen. In Gasturbinen für Flugzeuge oder Kraftwerke hat man nämlich – anders als in Verbrennungsmotoren – die Möglichkeit, schädliche Schadstoffemissionen so weit zu reduzieren, dass man keinen Katalysator wie beim Auto braucht. Hierzu wird der Brennstoff mit Luft, die von einem Verdichter kommt, im Brenner vorgemischt. Die Flamme, die sich dann in der Brennkammer ausbildet, wird so gekühlt und setzt nur wenige giftige Stickoxide frei.

Problematisch ist nun die hohe Reaktivität von Wasserstoff im Vergleich zum bisher verwendeten Kerosin und Erdgas. Das Wasserstoff-Luft-Gemisch darf sich nicht schon in der Brennermischstrecke selbst entzünden, denn durch die dabei auftretenden hohen Temperaturen könnten Brennerbauteile schwer beschädigt werden. Gleichzeitig muss auch verhindert werden, dass die Flamme durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten ausgeblasen wird.

Wasserstoff allein kann unseren Energiehunger mittelfristig nicht stillen.

Oliver Paschereit, TU Berlin

Beide Phänomene wären insbesondere bei Flugzeugen fatal. Und schließlich muss einerseits der Anteil der Luft in dem Gasgemisch so groß sein, dass die Verbrennung gekühlt wird, damit der Anteil der Stickoxide im Abgas klein bleibt. Andererseits steigt aber der Wirkungsgrad der Turbine, je höher die Temperatur der Abgase ist.

Unterstützt durch einen renommierten „ERC Advanced Grant“ des Europäischen Forschungsrats mit 3,1 Millionen Euro erforscht Oliver Paschereit, wie all diese Anforderungen erfüllt werden könnten. Dazu gibt es im Energielabor eine Druckkammer, in der Verbrennungsvorgänge unter annähernd realistischen Betriebsbedingungen wie in einer Gasturbine getestet werden können.

In einem weiteren Labor wird eine völlig neue Art von Brennkammer entwickelt, die mit einer rotierenden Detonation der Verbrennung arbeitet. In ihr läuft eine Explosionswelle mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fortwährend in einem Ringspalt herum. Der damit verbundene Druckanstieg soll helfen, den Wirkungsgrad der Gasturbinen signifikant zu erhöhen.

Für den schnellen Transfer funktionierender Ideen in die Produktion sorgen die zahlreichen Industriekontakte des Energielabors, von Siemens über MAN bis Rolls Royce. Auch Start-ups versuchen, die Innovationen in die Praxis umzusetzen. So das Konzept der „nassen Verbrennung“, bei dem mit der Abwärme der Gasturbine Dampf erzeugt und direkt der Flamme zugeführt wird.

Das erhöht den Wirkungsgrad und reduziert weiter die Stickoxidemissionen. Das Start-up „Phoenix Biopower“ verfolgt diese Idee für die Energieerzeugung aus Abfällen der Land- und Forstwirtschaft. „Wasserstoff allein kann unseren Energiehunger mittelfristig nicht stillen“, so Paschereit.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: