© Udara Amarathunga, Roger Pibernat und Daniel Garcia-Castellanos

Fast ausgetrocknet, dann mega-geflutet: Die wechselvolle Geschichte des Mittelmeers

Kilometerdicke Salzablagerungen zeugen davon, dass das Mittelmeer einmal fast verschwunden wäre. Doch dann kam es zu einem gigantischen Wassereinbruch, haben Forschende rekonstruiert.

Stand:

Gegen diesen Wasserschwall wirken die Niagara- und Viktoria-Fälle zusammen wie ein Rinnsal: Ein internationales Forschungsteam hat die Entstehung des Mittelmeers vor 5,3 Millionen Jahren rekonstruiert. Damals sorgte die Öffnung der heutigen Straße von Gibraltar dafür, dass sich Wasser aus dem Atlantik in das Mittelmeer-Becken ergoss und diese Senke der Untersuchung zufolge binnen zwei Jahren flutete.

Das Forschungsteam um den Geowissenschaftler Udara Amarathunga von der Princeton University im US-Bundesstaat New Jersey spricht in der im Fachblatt „PNAS“ veröffentlichten Studie von der abruptesten Überflutung der dokumentierten Erdgeschichte.

Ein gewaltiger Wasserfall

Ursprünglich war das Mittelmeer überwiegend ein Überbleibsel des Urozeans Thetys, das im Laufe vieler Jahrmillionen durch tektonische Prozesse zunehmend von anderen Meeresgebieten isoliert wurde. Von vor etwa sechs Millionen Jahren bis vor 5,3 Millionen Jahren war das Mittelmeerbecken weitgehend ausgetrocknet. Von dieser sogenannten Messinischen Salzkrise (Messinian Salinity Crisis, MSC) zeugen kilometerdicke Salzablagerungen an den tiefsten Stellen des Beckens.

Das Team um Amarathunga untersuchte nun Bohrkerne aus dem östlichen Mittelmeer unter anderem per Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Die Ablagerungen sind ein Archiv der Erdgeschichte. „Wir haben ihre geochemische Zusammensetzung nach allen Regeln der Kunst aufgedröselt“, sagt Co-Autorin Ursula Röhl vom Marum-Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen.

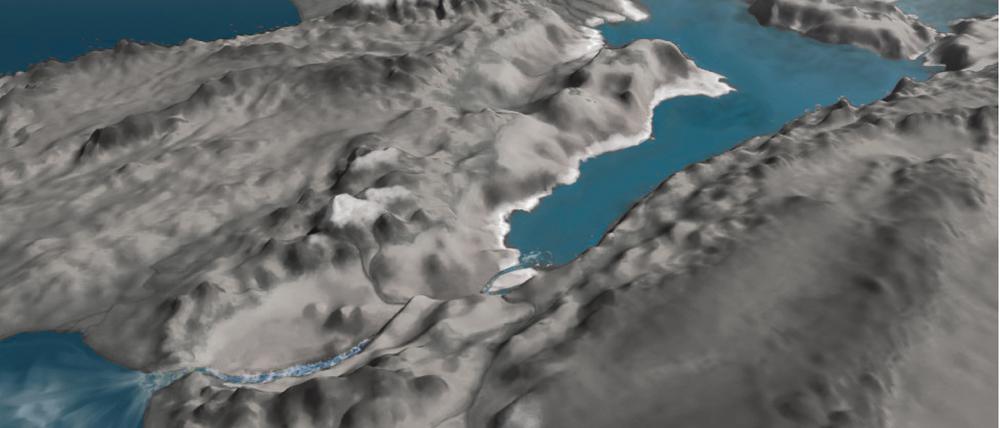

Die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse kombinierte das Team dann mit Modellierungen und rekonstruierte so die Entstehung des Mittelmeers. Das Becken füllte sich in zwei Phasen: Zunächst sammelten sich die Wassermassen im westlichen, bis 3000 Meter tiefen Teil. Die sogenannte Sizilien-Malta-Schwelle – ein von Norden nach Süden verlaufender, hoch aufragender Meeresrücken – riegelt die östliche, stellenweise mehr als 5000 Meter tiefe Hälfte von der westlichen ab.

Als das Wasser im westlichen Becken diese Schwelle überflutete, stürzte es der Studie zufolge auf der östlichen Seite in einem gewaltigen Wasserfall etwa 1500 Meter in die Tiefe und füllte diesen Teil des Mittelmeeres auf. Dabei kam es zunächst zu einer Verwirbelung und Durchlüftung des Wassers.

Danach etablierten sich aber über einen Zeitraum von bis zu 12.000 Jahren in den tiefen Bereichen sauerstoffarme Bedingungen. Zu dieser Schichtung trugen auch große Flüsse wie etwa der Nil und die Rhone bei. Ihr wegen geringerer Dichte leichteres Süßwasser überlagerte das schwerere, salzige Meerwasser.

„Es gab damals kaum Austausch zwischen den Wassermassen“, erläutert die Paläoozeanografin Röhl. Diese ausgeprägte Schichtung in der Wassersäule verschwand demnach erst etwa 33.000 Jahre nach der gewaltigen Flut. (dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: