© picture-alliance / akg-images

Mittelalter: Liebesbegehren und frommer Verzicht

Mären aus dem Volk: Ein wertvoller Handschriftenkauf der Berliner Staatsbibliothek erweitert unser Bild vom Mittelalter. Es geht um alle nur denkbaren Probleme von Ehe, Liebesbegehren und Sexualität.

Stand:

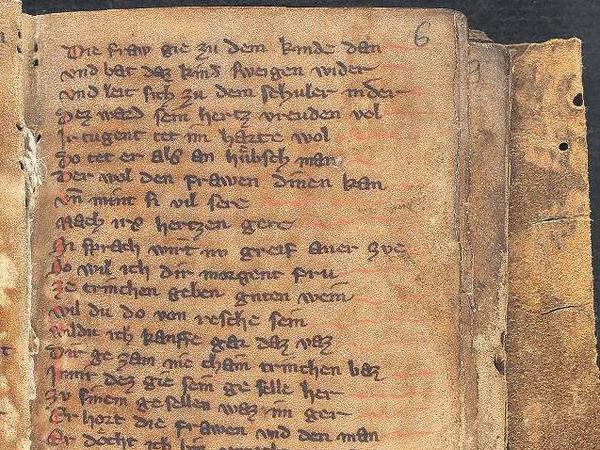

Schätze erweisen ihren Wert nicht nur anhand imposanter Größe, äußerer Pracht oder kostbarer Ausstattung. Zwar können auch mittelalterliche Handschriften geradezu verschwenderischen Schmuck präsentieren oder – da ihr Format sich in den meisten Fällen nach ihrem Inhalt und Verwendungszweck richtet – beachtliche Größen von bis zu 50 Zentimetern erreichen. Der Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz ist jetzt aber der Ankauf einer mittelalterlichen Handschrift gelungen, die nach ihrem äußeren Erscheinungsbild klein, schmal und unscheinbar wirkt, hinsichtlich ihrer literatur- und kulturhistorischen Bedeutung aber wohl gar nicht überschätzt werden kann. Die Staatsbibliothek hat hier, das kann jetzt schon gesagt werden, einen überaus wertvollen Neuerwerb realisiert, welcher der germanistischen Mittelalterforschung neue Perspektiven eröffnet.

Die Handschrift war bislang nicht bekannt. Sie enthält drei Verserzählungen, von denen zwei als „Mären“, eine als „Mirakel“ oder Wundererzählung bezeichnet werden können. Beide Texttypen gehören zur großen und sehr variationsreichen Gruppe kleinepischer Texte des Mittelalters, die wie auch Fabeln, Novellen oder Legenden bis weit in die Neuzeit hinein außerordentlich beliebt und verbreitet waren.

Definition, Textzugehörigkeit und Angemessenheit des Begriffs „Märe“ als Gattungsbezeichnung sind in der Germanistik indes sehr umstritten, man hat sich aber inzwischen auf einige Kriterien geeinigt. Danach handelt es sich bei Mären um Erzähltexte, die vom 13. bis ins 15. Jahrhundert ungemein populär waren. Sie sind in Reimpaaren verfasst, also metrisch gebunden, zeichnen sich durch ihre Kürze aus, sind also von Romanen oder Lehrgedichten deutlich unterscheiden. Inhaltlich setzen sie einen auffälligen Akzent auf alle nur denkbaren Probleme von Ehe und Ehebruch, Liebesbegehren und Sexualität, listiger Übervorteilung und Gewalt zwischen den Geschlechtern.

Dabei kann das soziale Milieu feudal-höfisch codiert sein, aber auch städtisch-bürgerliche oder dörflich-bäuerliche Zusammenhänge betreffen. Das ist insofern besonders interessant, da auf diese Weise die feudal-adlige Exklusivität etwa des heroischen Epos, wie des „Nibelungenlieds“, oder des höfischen Romans eines Hartmann von Aue oder Wolfram von Eschenbach durchbrochen und das soziale Spektrum erweitert wird. Auffällig ist darüber hinaus aber auch, dass diese soziale Erweiterung in den Mären an Fragen von Sexualität und Ehe diskutiert wird.

© Repro: Staatsbibliothek zu Berlin – PK

In ihrem Mittelpunkt stehen deshalb immer wieder Versuche der Überlistung zum Beischlaf, der Auseinandersetzung um Legitimität oder Illegitimität des Ehebruchs. Ebenso kann es um die Realisierung sexueller Wünsche in scheinbar ausweglosen Situationen gehen, um Betrug und Übervorteilung, um auf diese Weise erotische Wünsche zu befriedigen. Anders als in der hoch stilisierten und ästhetisierten Welt adliger Minnewerbung und Minnedienstes öffnen sich die Mären erstmals in der deutschen Literatur dem weiten und bunten Feld menschlicher Erotik, Sexualität und beider Reglementierung durch Ehe und Eherecht.

In der neuen Märenhandschrift der Staatsbibliothek (Signatur: Ms. germ. oct. 1430) folgen die erste und die dritte Verserzählung diesem Erzähltyp der Mären, die zweite dem Typ des Mirakels. Alle drei Erzählungen waren auch bislang schon bekannt, allerdings noch nicht in einer so frühen Handschrift. Nach dem Urteil des Leiters der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek, Eef Overgaauw, legt die Schrift der Handschrift deren Entstehungszeit im späten 13. Jahrhundert nahe. Damit würde der kleine „Schatz“ zu den ältesten erhaltenen Märenhandschriften gehören. Die großen Märenhandschriften, wie beispielsweise die Heidelberger Sammelhandschrift Cpg 341, datieren ohnehin erst aus dem 14. Jahrhundert.

Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass die Mären zunächst auf einzelnen, kleinen Pergamentblättern aufgeschrieben und erst später in Sammelhandschriften zusammengefasst worden sind, wir bislang aber über derartige Aufzeichnungen nicht verfügten. Das ist durch den Berliner Neuerwerb anders geworden. Es spricht viel dafür, dass Ms. germ. oct. 1430 den bislang fehlenden Beleg für die Vermutung liefert, dass Mären ursprünglich zum individuellen Gebrauch aufgeschrieben und gelesen beziehungsweise vorgelesen worden sind. Gerade in ihrer kleinen und schmalen Form waren sie wohl bestens dazu geeignet, in unterschiedlichen Kontexten, auf Reisen, anlässlich von Gesellschaften oder Festen transportiert und rezipiert zu werden. Darin waren sie vielleicht sogar den Taschenbüchern des modernen Buchhandels vergleichbar.

Die beiden Mären der Handschrift dürften dem zeitgenössischen Geschmack, aber auch dem Anspruch an komisch-vergnüglicher Unterhaltung an das Genre entsprochen haben. Beide sind – unter dem Titel „Studentenabenteuer“ und „Zwei Beichten“ – in der Germanistik schon lange bekannt und im 14./15. Jahrhundert weit verbreitet. Beide liegen hier erstmals in einer deutlich früheren Fassung vor. Dabei bedient das „Studentenabenteuer“ den Typus „listige Übervorteilung und Erschleichen des Beischlafs“, das Märe „Die zwei Beichten“ den Typus „Ehebruch und Ehestreit“. Die Fassungen der Berliner Handschrift entsprechen im Aufbau der Erzählungen den späten Fassungen, weichen aber in vielen Details von ihnen ab.

Das „Studentenabenteuer“ geht wohl auf eine französische Kurzerzählung („fabliau“) zurück. Sie erzählt von zwei Studenten und Söhnen reicher Väter, die auf ihrer Reise nach Paris im Haus eines wohlhabenden Bürgers mit einer schönen Frau und hübschen Tochter unterkommen und ihr Bett in der Schlafkammer der ganzen Familie finden, wo vor dem Ehebett das jüngste Kind in einer Wiege liegt. In der Nacht schleicht einer der beiden Fremden ins Bett der Tochter, um sich mit ihr zu vergnügen. Als die Mutter kurz das Zimmer verlässt, stellt der zweite Fremde die Wiege vor sein Bett, so dass die Mutter sich zu ihm ins Bett legt und sich sehr an den Liebeskünsten des Studenten, den sie für ihren Mann hält, erfreut. Als der erste Student in sein Bett zurückkehren will, wird er ebenfalls von der verstellten Wiege getäuscht, steigt zum Hausherrn ins Bett und erzählt ihm sein Liebesglück. Während der Hausherr noch tobt und seine Frau ein Licht holt, stellt der zweite Student die Wiege wieder an ihren richtigen Platz, so dass die Frau ihrem Mann weismachen kann, dass sie alle Opfer einer Teufelsintrige geworden seien.

Das zweite Märe erzählt den Streit von zwei Eheleuten

Erzählt also wird eine Geschichte der Täuschungen und Verwirrungen, der listigen Übervorteilung und des sexuellen Genusses, der Unterscheidung von Klugen und Dummen, Betrügern und Betrogenen. In der Märendichtung des Mittelalters sind das topische Motive, die je neu variiert worden sind und sicher auch in der Fassung der neuen Berliner Märenhandschrift erfreut haben.

Zwar wissen wir nichts über den Schreiber oder möglichen Besitzer der Handschrift. Es spricht aber sehr viel dafür, dass diese Erzählung unterhalten und belustigen sollte; die knappe abschließende moralisatio ändert daran nichts. Auch das zweite Märe („Die zwei Beichten“) stellt Probleme von Sexualität und Ehebruch in den Mittelpunkt, verfährt dabei aber sehr viel weniger komisch als das „Studentenabenteuer“. Erzählt wird vom Streit zwischen zwei Eheleuten, die sich wechselseitig die Beichte ihrer erotischen Verfehlungen abnehmen.

Während die Frau sich mit zahlreichen Seitensprüngen und Sexualpartnern brüstet, von ihrem Mann aber gleichwohl „Absolution“ erhält, beichtet er ihr, er habe einmal die Magd unzüchtig berührt, wofür er von seiner Frau blutig geschlagen wird. Dabei ist der misogyne Topos von der „bösen“ Frau ebenso charakteristisch für die Mären des Spätmittelalters wie der schlichte Gegensatz von naiv-harmlosem Ehemann und raffiniert-liebestoller Ehefrau. Auch in diesem Fall steht die Freude am Ehebruch und am Betrugspotenzial der Ehefrau im Mittelpunkt.

Das allerdings unterscheidet beide Mären der Berliner Handschrift grundsätzlich von der dritten Erzählung, die auch noch in der Handschrift aufgeführt ist. Zwar geht es auch hier zunächst um Liebesbegehren, ja sogar um Liebeskauf, dann aber um einen frommen Verzicht auf Beischlaf und Liebesglück. Die Erzählung „Unser Frauen Ritter“ ist seit dem 14. Jahrhundert in zwei wichtigen Märenhandschriften belegt und der germanistischen Forschung auch schon lange bekannt. Sie liegt in der Berliner Handschrift in einer sehr viel früheren und kürzeren Fassung vor. Erzählt wird von einem Ritter, dem es bislang nur um Ruhm und Ehre, also ausschließlich um sich selbst ging.

© Repro: Staatsbibliothek zu Berlin - PK

Als er eines Tages ein Mädchen sieht, will er es sofort besitzen und bietet ihren verarmten Eltern einen Liebeslohn von 30 Mark. Zu diesem „Tausch“ allerdings kommt es nicht, weil sie ihren Namen Maria nennt und er ihr offenbart, dass er der Mutter Gottes Maria diene und sie deshalb unberührt lassen müsse. Am nächsten Morgen begibt er sich auf ein Turnier und kommt dabei zu Tode: Ein christliches Grab auf einem Friedhof wird ihm verwehrt, weil die Kirche Turniere als widergöttlich verurteilt. Zwei Jahre später allerdings finden zwei Schüler auf seinem Grab ein Bäumchen, dessen Blätter alle die Aufschrift „Ave Maria“ tragen. Als der Bischof das Grab öffnen lässt, stellt man fest, dass das Bäumchen aus dem Mund des Toten gewachsen ist. Daraufhin gelobt das Mädchen Maria, dass sie für immer bei „Unser Frauen Ritter“ bleiben wolle, lässt sich über seinem Grab die Haare abschneiden und dient Gott bis zu ihrem Tod.

Auch in dieser Erzählung also geht es um Liebesbegehren und Liebesvereinigung, doch wird beides ins Religiöse verschoben. Zwar finden auch diese Liebenden zu ihrer Vereinigung, doch ist es eine Vereinigung im körperlichen Verzicht und im Tode. Unterstrichen wird diese religiöse Verschiebung durch unterschiedliche Wunder, die vor allem deutlich machen, dass wir es hier mit einem anderen Erzähltyp zu tun haben: „Mirakel“ sind – wie der Name sagt – Wundererzählungen, in denen die Begegnung von Menschen mit dem Heiligen, ihre Bekehrung und Rettung erzählt wird.

Der Kirchenvater Augustin hat miracula als „ungewöhnliche Manifestationen der Macht Gottes“ bezeichnet, die „über die Erwartung oder die Fassenskraft des sich Wundernden“ hinausgehe. Das Mirakel „Unser Frauen Ritter“ bietet einen solchen Einbruch der Macht Gottes in die Lebenswelt eines Ritters und seines Publikums. Diese Wundermacht, nicht das Liebesbegehren des Ritters steht im Mittelpunkt der Erzählung. Besonders interessant daran ist der Umstand, dass Mären und Mirakel, Erzählungen von Liebesbegehren und frommem Verzicht in einer Handschrift aufgeführt werden, diese also ganz unterschiedlichen Zwecken – komischer Unterhaltung und religiöser Bekehrung – dienen kann.

Im Aufbau der Berliner Handschrift ist diesem doppelten Zweck vielleicht mit einer kleinen Federzeichnung eines Teufels Genüge getan, der die Rückseite des letzten Blattes ziert. Mit seinen großen Ohren, den gesträubten Haaren und seiner Knollennase ist er weniger bedrohlich als lächerlich, verweist aber trotzdem auf die Gefahren, die in Liebesbegehren und Sexualität lauern.

Der Kauf der kleinen, aber so außerordentlich interessanten und wertvollen Handschrift erfolgte über einen Berliner Händler aus italienischem Privatbesitz. Sie war bislang gänzlich unbekannt, ihr Erwerb stellt deshalb einen ganz besonderen Glücksfall dar. Ermöglicht wurde er durch verschiedene Geldgeber: neben der Kulturstiftung der Länder und den Freunden der Staatsbibliothek zu Berlin vor allem auch die Bernd H. Breslauer Foundation (New York). Sie alle haben dazu beigetragen, dass die Handschrift nicht endgültig in privaten Beständen verschwindet, sondern der Forschung und der Allgemeinheit zugänglich wird.

- Der Autor ist emeritierter Professor für Ältere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: