© IMAGO/Addictive Stock/Victor Torres

Schallinseln statt Kopfhörer: Musik hören, ohne andere zu stören

In der U-Bahn keine Seltenheit: Die laute Musik oder Telefonate des einen stören andere. Jetzt wurde eine Technik entwickelt, mit der nur bestimmte Personen den Klang wahrnehmen – ohne Kopfhörer.

Stand:

Ob in der Bahn, im Bus oder an anderen Orten mit vielen Menschen: Oft müssen alle unfreiwillig mithören, wenn jemand Musik, einen Podcast oder ein Hörbuch abspielt. Nun haben US-amerikanische Wissenschaftler ein Verfahren entwickelt, mit dem eine Art Schallinsel geschaffen werden kann.

Klänge sind dadurch nur an einer bestimmten Stelle im Raum hörbar – ganz ohne Kopfhörer.

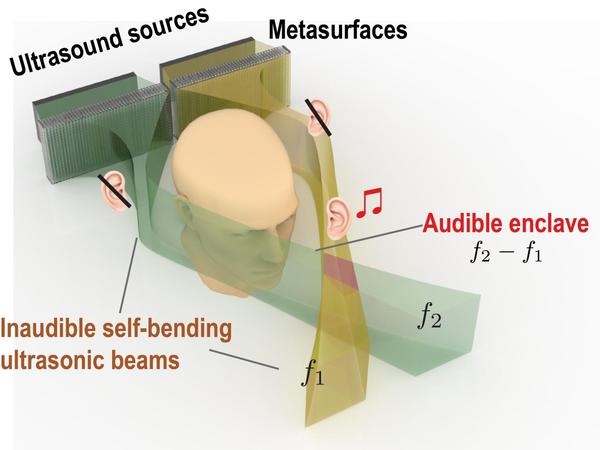

Das neue Verfahren soll ermöglichen, dass künftig nur die Person, die eine Audiodatei hören möchte, sie auch tatsächlich wahrnimmt. Selbst wenn sich eine andere Person direkt zwischen der Tonquelle und der Schallinsel befindet, nimmt diese den Klang nicht wahr. Das liegt daran, dass der Lautsprecher zwei gebündelte Ultraschallstrahlen mit gekrümmter Flugbahn aussendet. Der hörbare Klang entsteht nur an dem Punkt, an dem sich die beiden Strahlen kreuzen.

Gezielter Klang nur für eine Person

Die Forschungsgruppe um Yun Jing von der Pennsylvania State University hat ihre Studie dazu im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Science“ veröffentlicht. Die Wissenschaftler sprechen von „hörbaren Enklaven“ – akustisch klar begrenzten Zonen, in denen nur bestimmte Personen einen Ton hören können.

Wer sich an diesem Punkt befindet, kann den Schall hören, während andere Personen in der Nähe ihn nicht hören können.

Yun Jing, Pennsylvania State University

Die Forscher nutzen für ihr System sogenannte akustische Metasurfaces – winzige, speziell geformte Strukturen, die den Schall gezielt umlenken. Diese Metasurfaces wurden mit einem 3D-Drucker hergestellt und vor zwei Ultraschallwandlern platziert. Dadurch bewegen sich die Schallwellen auf sichelförmigen Bahnen. Die beiden Ultraschallstrahlen haben leicht unterschiedliche Frequenzen (39.500 und 40.000 Hertz) und sind für sich genommen unhörbar. Erst an ihrem Schnittpunkt erzeugen sie durch eine nichtlineare Wechselwirkung einen hörbaren Klang.

© Heyonu Heo/Penn State

„Die Person, die sich an diesem Punkt befindet, kann den Schall hören, während andere Personen in der Nähe ihn nicht hören können. So entsteht eine Barriere zwischen den Menschen, die ein privates Hören ermöglicht“, wird Jing zitiert.

© Poornima Tomy/Penn State

Zudem können die Schallstrahlenbündel Hindernisse, wie eine schmale Säule oder einen menschlichen Kopf, einfach umgehen, sodass das Verfahren auch in beengten Situationen, etwa in einer U-Bahn, funktioniert.

Anwendungen: Klanginseln für den Alltag

Die Technologie wurde mit einer Kopf- und Rumpfpuppe getestet, die Mikrofone in den Ohren hatte, um das menschliche Hörvermögen entlang der Ultraschallstrahlen zu simulieren. Ein drittes Mikrofon ermittelte den genauen Punkt der «hörbaren Enklave». Die Tests fanden in einem Raum mit natürlichem Nachhall statt – ein Hinweis darauf, dass das System auch in realen Umgebungen wie Klassenzimmern, Fahrzeugen oder sogar im Freien funktioniert.

Aktuell kann der Ton etwa einen Meter weit übertragen werden und erreicht eine Lautstärke von rund 60 Dezibel, vergleichbar mit einem Gespräch. Die Forscher gehen jedoch davon aus, dass sowohl Reichweite als auch Lautstärke durch eine höhere Ultraschallintensität noch gesteigert werden können.

„Im Wesentlichen haben wir ein virtuelles Headset entwickelt“, sagt Erstautor Jia-Xin Zhong. „Jemand, der sich in einer hörbaren Enklave befindet, kann etwas hören, das nur für ihn bestimmt ist – während andere in der Nähe nichts davon mitbekommen.“ Die Forscher sehen großes Potenzial für ihre Technologie, etwa für private Gespräche, immersive Klangwelten oder eine gezielte Steuerung von hochauflösenden Klang- und Ruhezonen. (dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: