© Steinert

Berliner Schlüsselerlebnisse: Das Kabinett der Schnapsleichen

Im Naturkundemuseum sind in 300.000 Gläsern Tiere konserviert. Noch sind sie nicht zu besichtigen. Aber das soll sich ändern. In drei Jahren bezieht die Sammlung den neuen Ostflügel.

Stand:

Putzbröckelnde Wände, marode Fenster, uralte Regale, eine „Alkohol-Sammlung“, die für Besucher unzugänglich ist: Der Wiederaufbau des kriegszerstörten Ostflügels des Naturkundemuseums an der Invalidenstraße in Mitte wird auch der fast 300 000 Gläser zählenden Alkoholsammlung eingelegter Tierpräparate zugute kommen. Sie erhält mehr Platz, wird sichtbarer, öffentlich. Die Architekten Diener & Diener werden Platz schaffen für klimatisierte, fensterlose Magazine, für Sammlungen und für Schauobjekte. Der Brandschutz wird auf den modernsten Stand gebracht. Bis dahin aber dauert es gut drei Jahre. Noch muss sich das Museum mit der Ansicht von Simulationen trösten.

Noch gibt es die langen Gänge, die wie ein historisches Archiv wirken. Noch ist im zweiten Stock des alten Museums weitgehend verborgen, was im öffentlichen Erdgeschoss die Besucher auf einer Informationstafel neugierig macht: Da wird auf die weltberühmte Sammlung von Tierpräparaten hingewiesen, die aber öffentlich nicht zugänglich ist.

Seit dem 18. Jahrhundert werden bestimmte Tiergruppen in Gläsern untergebracht. So konserviert, kann für die Forschung der gesamte Organismus erhalten werden. Die „Nass-Präparate“ werden in hochprozentigem Alkohol aufbewahrt, und dass die Tiere dabei oft so bleich und gelblich verfärbt wirken, geht auf Fette zurück, die sich aus den Präparaten herauslösen. Sie sind also nicht vom Alkohol gezeichnet. In den Präparategläsern des Naturkundemuseums befinden sich weit über 100 000 Liter vergällter 70- bis 80-prozentiger Alkohol. Die Sammlung gehört zu den umfangreichsten,wertvollsten der Welt: Von 130 000 Fischen, 120 000 Amphibien und Reptilien, 30 000 Spinnen berichtet Peter Bartsch. Er ist Fischforscher und für die Sammlungen zuständig.

Den Grundstock für die eindrucksvolle Gläsergalerie legte 1780 der Berliner Arzt Marcus Elieser Bloch, der 800 Fische konserviert hatte – heute die älteste Fischsammlung der Welt. Einige seiner Exemplare sind noch ausgestellt. Aber nicht alles schwimmt in Sprit: Es gibt auch viele Trockenpräparate, weil Alkohol nicht immer leicht zu bekommen war. Als Stopfpräparate aus getrockneten Häuten zeigen sich beispielsweise Amazonasfische, deren lebendige Artgenossen im Zoo-Aquarium leben.

Alle Präparate sind Bartsch lieb, aber besonders stolz ist er auf den chinesischen Schwertstör, in Alkohol gesichert, in freiem Gewässer vom Aussterben bedroht. Um 1880 wurde er bei einer Fischereiausstellung in Berlin gezeigt, damals „frisch auf Eis“. Stolz ist Bartsch auch auf den Embryo-Rochen, einst akribisch aus dem Ei präpariert. Gängeweise geht es so: Entlang an Gläsern hinter verschlossenen Vitrinen, in denen Salamander, Molche, Frösche, Bienen, Ameisen, Wespen aus dem oft schon 100 Jahre alten Alkoholbad glotzen. Häufig werden sie gestört, weil Forscher nachschauen oder Alkohol nachgefüllt werden muss. Die alten Gläser werden ständig auf Sprünge kontrolliert. Kunststoff ist nicht gefragt, er härtet sich, kann brechen, das Präparat wäre gefährdet.

Der Altbau ist nicht ideal: Die hohen Fenster, die klimatischen Schwankungen sind nicht gut für die Sammlung, erfordern viel zusätzliche Arbeit. An warmen Sommertagen riecht es immer nach Schnaps. „Aber nicht kritisch, man wird nicht betrunken“, sagt Bartsch. Es verdunstet viel aus den Schliffdeckelgläsern, deshalb öffnen Mitarbeiter sie, schenken Äthanol nach. Geraucht werden darf hier wegen der Explosionsgefahr keinesfalls.

„Wir sind dabei, das Material in Datenbanken zu erfassen“, sagt Bartsch. Dann lassen sich auch komplizierteste Forscheranfragen aus aller Welt schneller beantworten. Etwa: „Welches Fischmaterial gibt es im Südpazifik unterhalb einer Tiefe von 100 Faden?“ Die Alkoholsammlung umfasst ein Drittel aller Fischarten, 10 000. Jedes Jahr werden 50 bis 100 neue Arten beschrieben. Das Museum arbeitet mit anderen Museen und Zoos zusammen, natürlich auch mit dem Berliner Aquarium. Die Forschung wird sich mit dem Neubau verbessern: In gut ausgestatteten Laboren, die bislang – gemessen an der Größe der Sammlung – nicht ausreichen. Präpariert werden darf übrigens nur mit Genehmigung für molekularbiologische Untersuchungen. Die Präparate sollen als Dokumente erhalten bleiben, wie etwa Elbe-Lachse oder -Störe, die 1870 gefischt wurden oder der Atlantische Stör, den es bis in Spree und Havel verschlagen hatte.

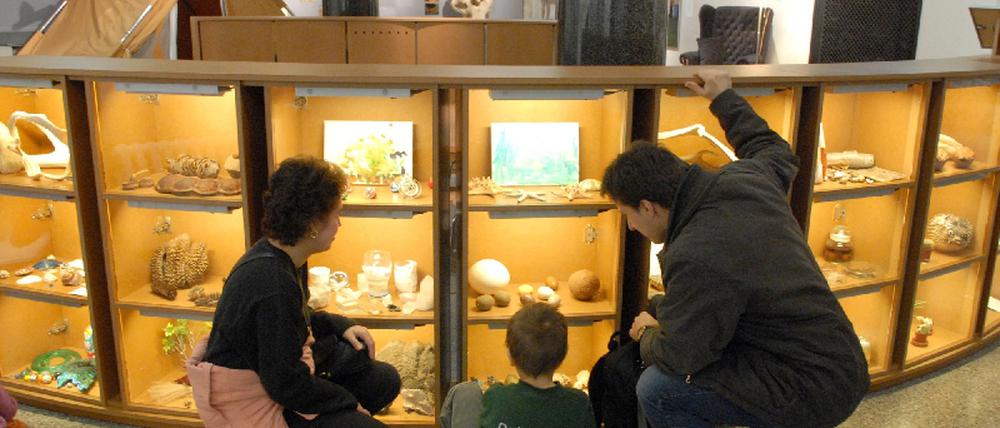

Im Erdgeschoss des künftigen Neubaus können Besucher endlich einen Einblick in die Sammlungen erhalten, „ohne didaktischen Holzhammer“. Die alten Museumsräume werden saniert – für Trocken-Präparate. Die Sammlungen sollten einst in der heutigen Humboldt-Uni Unter den Linden untergebracht werden. Der Platz reichte nicht. Deshalb wird jetzt gebaut. Christian van Lessen

Heute:

NATURKUNDEMUSEUM

Die weiteren Folgen:

Olympiastadion:

7. Februar

Staatsoper Unter den Linden: 12. Februar

Bereits erschienen:

Berliner Dom

27. Januar

Kanzleramt

29. Januar

Hotel Adlon

31. Januar

Christian van Lessen

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: