© privat

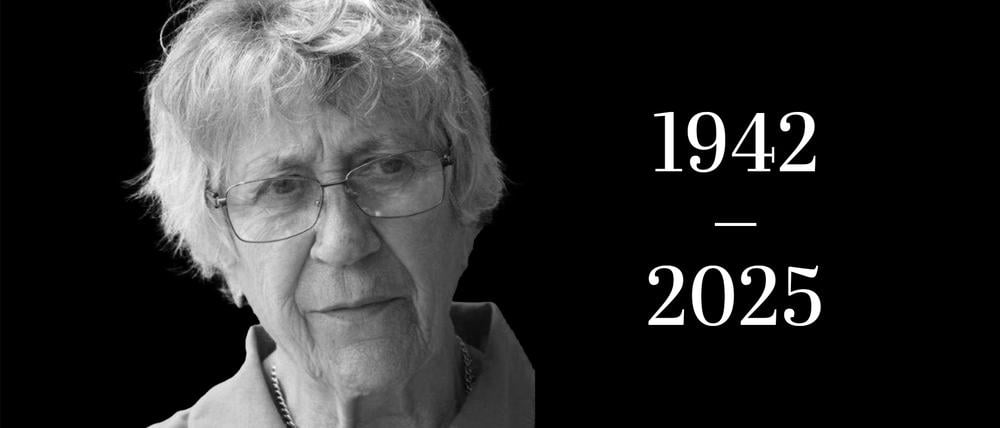

Nachruf auf Barbara Hövener: „Wir werden euch nicht helfen können“

Moralischer Rigorismus birgt die Gefahr der Enttäuschung, denn die Menschen sind nie so gut, wie man sie sich wünscht

Stand:

„Aber dass die Welt voller Bomben ist, soll uns ja beruhigen“, spottete die Theologin Uta Ranke-Heinemann auf der großen Bonner Friedensdemonstration im Herbst 1981 und gab zu bedenken: „Die Sprengkraft reicht aus, um hochgerechnet 100 Milliarden Menschen umzubringen. Die Frage ist nur, wo kriegen wir so viele Menschen her?“

Nieder mit den Waffen, nieder mit allen Waffen, so die Forderung von Barbara Hövener, die alles dafür tat, dass ihre Stimme auch gehört wurde. Was gar nicht im Sinne ihrer Eltern war, die sich alles andere als eine politisch aufmüpfige Tochter gewünscht hatten.

Eine Arztfamilie in Hannover, die Brüder gut erzogen im Sinne der Eltern, und auch Barbara war klug und brav, und ging nach dem Abitur auf die Hauswirtschaftsschule für ein halbes Jahr zwecks Vorbereitung auf die Ehe. Fand dort Freundinnen fürs Leben, aber wenig Gefallen am Hausfrauendasein. Sie studierte Medizin, spielte Hockey und dachte vorerst nicht an Männer, sondern an ihre Karriere. Sie zog nach Berlin, bildete sich zur Fachärztin für Anästhesie weiter, hätte im bürgerlichen Leben einfach so verschwinden können.

Aber als junges Mädchen hatte sie in der Schule einen französischen Dokumentarfilm gesehen, „Nacht und Nebel“, in dem die Schrecken der deutschen Konzentrationslager geschildert werden. 32 Minuten Grauen. Das prägte ihr Denken. Das spornte sie an, alles zu tun, damit die Welt friedlicher wird.

Wer das Gefühl der Verlassenheit kennt

Als kleines Mädchen war sie von ihren Eltern ohne jede Erklärung für einige Jahre zu ihrer Tante nach Westfalen geschickt worden. Sie hat nie erfahren, warum, aber sie hat etwas daraus gelernt. Wer das Gefühl der Verlassenheit kennt, weiß, wie wertvoll es ist, sich auf andere verlassen zu können. Barbara hatte ein großes Talent zur Freundschaft. Das Talent zur Liebe hingegen entdeckte sie erst später, als sie in einem Italienurlaub Michael traf, da war sie schon 30, aber plötzlich verliebt wie ein Backfisch. Barbi und Michi, so albern die Namenspaarung klingt, so ernst war es den beiden mit ihrer Liebe und ihrem politischen Kampf.

„Ärzte gegen Atomkraft“. Die Forderung ergab sich aus dem hippokratischen Eid, die Menschen vor Schaden zu bewahren, ganz selbstverständlich. „Wir werden euch nicht helfen können“, so das Credo vieler Mediziner weltweit, weil sie wussten, dass nach einem Atomkrieg, die Überlebenden die Toten beneiden würden.

Um den Rüstungswahnsinn des Kalten Krieges zu beenden, gründeten ein russischer und ein amerikanischer Kardiologe 1980 die Organisation IPPNW: „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“, die 1985 den Friedensnobelpreis erhielt – trotz vieler Anfeindungen. Jeder Politiker muss ab und an auf seinen Arzt hören. Das gibt die Chance zur politischen Einflussnahme. Nicht alle Politiker hörten gern, was die Ärzte zu sagen hatten. Aber einige Jahre schien es, als ließe sich der Wahnsinn von Rüstung und Gegenrüstung zumindest begrenzen.

Barbara war Mitbegründerin der Berliner Ärzteinitiative gegen Atomenergie und der bundesdeutschen Sektion der IPPNW, langjähriges Vorstandsmitglied, Schatzmeisterin und International Councillor, was bedeutete, dass sie weltweit für Frieden und Abrüstung warb. Gemeinsam mit Michi publizierte sie den Ärzte-Rundbrief „Ärzte warnen vor dem Atomkrieg“. Sie war Rednerin, Demonstrantin, Aktivistin gegen Polizeiübergriffe auf Demonstrationen – und begeisterte Radfahrerin. Denn auch sie brauchte ihre Auszeiten. Moralischer Rigorismus birgt die Gefahr der Enttäuschung, denn die Menschen sind nie so gut, wie man sie sich wünscht.

Die Kriegstreiber in aller Welt wurden ja nicht weniger

„Euer Wasserhahn steht auf warm“, mahnte sie gelegentlich nach Besuchen in fremden Badezimmern. Vielfliegerei zu touristischen Zwecken war ihr ein Gräuel. Und im eigenen Haus war es immer ein wenig kühl, aber nie ungemütlich, denn Michi sorgte für ausreichend Getränke, die den Körper und die Seele wärmten. Er wurde eines der Gründungsmitglieder der Berliner „Alternativen Liste“, nannte sich selbst Erfinder des AL-Igels, und war in der Fortdauer des politischen Kampfes eher ein lässiger Linker, weil von der Herkunft her Hesse.

Hannoveranerin und Hesse, das ging erstaunlich gut, denn er weichte ihre spröde Art nachhaltig auf. Kinder wollten die beiden dennoch keine, dafür schien ihnen die Welt nicht gut genug, noch nicht, aber gern gelebt haben sie. Barbara hat viel von dem Geld, das sie verdiente, gespendet, aber noch wirkungsvoller war ihr Vorbild. Das Haus war immer voll, denn es konnten gar nicht genug Mitstreiter sein. Denn die Kriegstreiber in aller Welt wurden ja nicht weniger.

Das machte sie ein wenig mutlos, vor allem nach Michis Tod, und auch körperlich wurde sie schwächer. So alt wie ihre Mutter würde sie nicht werden, musste sie sich nach der Krebsdiagnose eingestehen. Heilung gab es nicht: „Der Tumor macht, was er will“, konstatierte sie trocken.

Die letzten Monate verbrachte sie zu Hause, lud viele Freunde zu sich ein, sehr viele Freunde. Das lenkte sie ab von den letzten Fragen und von ihrer Sorge um die Welt. „Eigentlich kann man jetzt auch gehen“, kommentierte sie die täglichen Nachrichten von den Weltschauplätzen, aber eigentlich wäre sie viel lieber geblieben. Denn sie wollte an der Hand gehalten werden.

Sie wollte nicht über das Jenseits sprechen. Aber sie wollte bis zuletzt Nähe spüren. Sie mochte es, wenn der Hund der Pflegerin an ihrem Bett saß, kein Schoßtier, nichts zum Kraulen, aber wer die Liebe zur Kreatur hat, der spürt die Seele, auch wenn sie sich schlabbernd zeigt. „Erwartest du, dass du jemanden in der anderen Welt triffst?“, fragte eine Freundin in der Hoffnung auf Trost. Da schüttelte Barbi vehement den Kopf: „Nein, nicht einmal meinen Michi.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: