© privat

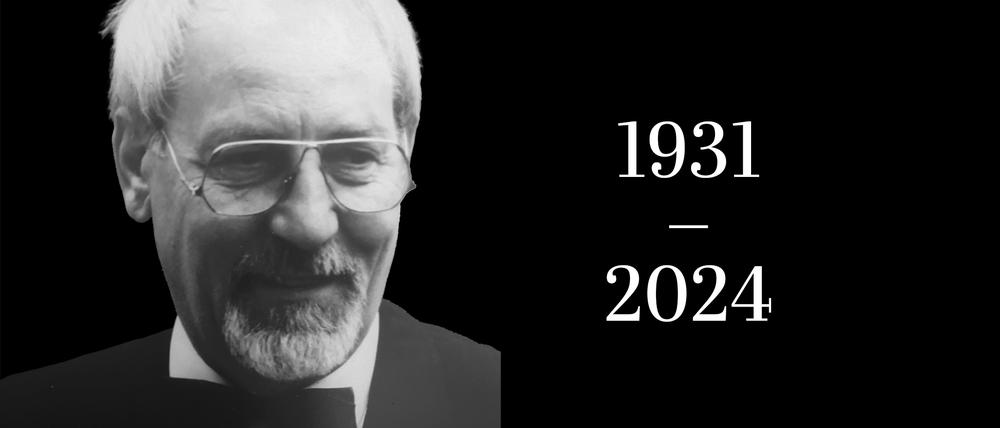

Nachruf auf Dieter Hanky: Zu Hause war er liberaler

Auf der Arbeit hatte er die Meinung des Chefs zu vertreten, auch wenn sie seiner eigenen zuwiderlief.

Stand:

Wenn es draußen donnerte, die Blitze einschlugen und der Wind den Regen peitschte, setzte sich Dieter mit seiner Elisabeth in die Loggia und schaute zu. Dieter liebte Gewitter, je doller, je besser.

Elisabeth war 17 und wohnte mit ihrer Mutter und den Geschwistern in der Stubenrauchstraße. Ohne Vater, der war aus dem Krieg nie zurückgekehrt. Dieter war 21, gelernter Zimmermann und der Schwarm vieler Mädchen in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien.

Groß gewachsen, schlanke Statur und kräftige Hände. Und dann war er auch noch Pfadfinder. Nicht irgendeiner, sondern Landesfeldmeister, das war der höchste Posten, den man bei den katholischen Pfadfindern in Berlin haben konnte. Richtig schmuck sah er aus in seiner Uniform. Nachtwanderungen, Zeltlager, Ferienfahrten, all das organisierte Dieter für Tausende von Jungen und Mädchen. „Wir müssen den Kindern Orientierung geben, ihnen neue Lieder beibringen, die keine Lieder der Hitlerjugend sind.“

Elisabeth und Dieter tanzten auf dem Gemeindefest, beäugt von all den anderen. Arm in Arm, eng beieinander. Als er sie nach dem Fest nach Hause brauchte, schaute keiner mehr zu. Ein Kuss zum Abschied, lösen konnten sie sich nicht voneinander, also brachte sie ihn nach Hause. Die Straße einfach wieder herunter, da wohnte er. Wieder ein Kuss zum Abschied, doch lösen konnten sie sich nicht. So gingen sie auf und ab, redeten und lachten und wurden Schritt für Schritt ein Paar.

Nicht fromm genug

Ihre Familie mochte ihn sofort: Mit dem kleinen Bruder spielte er Tischtennis, baute ihm eine Ritterrüstung aus Pappe, ein Vaterersatz in dieser vaterlosen Zeit. Doch seine Familie war dagegen. Elisabeths Familie war ihnen nicht fromm genug. Es wurde gemosert und gewettert, bis sein Vater entschied: „Wir laden sie jetzt ein, und dann sehen wir weiter.“ Elisabeth bestand die Frömmigkeitsprüfung: „Die ist doch ganz in Ordnung, die nehmen wir.“ 1954 verlobten sie sich, 1955 heirateten sie, vier Töchter kamen auf die Welt.

Dieter war Zimmermann. „Junge, lern erst mal was“, hatten sie ihm gesagt, außerdem gab es in der Familie schon Zimmermänner. Gelernt hatte er in Mecklenburg, der Heimat seiner Mutter.

Hierhin war er mit der Mutter 1943 vor den Bomben geflohen, vom Maybachufer in Neukölln direkt zu den Kühen aufs Land. Der Vater war im Krieg, der ältere Bruder ebenso. Als der Krieg vorüber war, Vater und Bruder in Gefangenschaft, blieben sie in Mecklenburg, und Dieter lernte, wie man Treppen, Dachstühle und Fachwerke baut. Das war gut, da sah man gleich, was man geschafft hatte. Dieter schwärmte für die Tochter des Försters und gründete eine Pfadfindergruppe. Dann passierte alles auf einmal: Die DDR wurde gegründet, Dieter sollte entweder in einem Bergwerk arbeiten oder sich der Kasernierten Volkspolizei anschließen, und schließlich kam noch die Nachricht, dass der Vater wieder da sei. Dieter setzte sich auf sein Fahrrad, fuhr zum Vater nach West-Berlin und blieb. Pfadfinder gab es hier auch, Arbeit ebenso, die Mutter kam nach.

Dieter, bisher Zimmermann, wurde Diener der katholischen Kirche. Erst arbeitete er im Bischöflichen Jugendamt, wurde dann Geschäftsführer des Katholikenausschusses, kam zum Seelsorgeamt und war schließlich, zehn Jahre lang, der oberste Pressesprecher der Berliner Katholiken. Auch wenn er sich immer wieder mit seinen Vorgesetzten über zeitgemäße Positionen stritt, dabei auch durchaus meinungsstark auftrat, musste er letztendlich als Pressesprecher die Chefmeinung vertreten, die zuweilen gar nicht seiner eigenen entsprach. Als es 1994 bei den deutschen Katholiken so richtig brodelte, über das Priester-Zölibat diskutiert wurde und immer mehr Menschen die Kirche verließen, musste Hanky im Namen des Berliner Bischofs dem „Spiegel“ sagen: „Ein Austritt ist nicht nur ein formalrechtlicher Akt, sondern immer auch eine Absage an das Heilsangebot Gottes.“

Bis der Sturm vorüber war

Zu Hause war er liberaler. Als die Mädchen nicht mehr in die Kirche oder nicht mehr in den Religionsunterricht wollten, war das in Ordnung. Als sie älter wurden und die verrücktesten Freunde anschleppten, war auch das in Ordnung. Das Wichtigste aber: „Er hat uns das Argumentieren beigebracht.“ Hatten sie in der Schule eine Parole aufgeschnappt, hat Dieter diese zu Hause so lange hinterfragt, bis sie ihre Argumente gefunden hatten und ihre Meinung vertreten konnten.

Alle Töchter machen das Abi, gingen zur Uni, das war ihm wichtig: „Findet eine Arbeit, die Spaß macht und die euch versorgt, und denkt dran, ihr seid genauso viel wert wie Männer.“ Weichgespült sei er aber nicht gewesen, sagt eine Tochter. Im Gegenteil, manchmal war der Vater ein richtiger Dickschädel, der partout bei seiner Meinung blieb, da konnte man selbst nur noch den Kopf einziehen und warten, bis der Sturm vorüber war.

„Ein Priester ohne Furcht und Tadel“, schrieb Dieter auf sein Buch über Bernhard Lichtenberg. Das war einer der wenigen katholischen Priester, die sich öffentlich gegen das NS-Regime, gegen die Verfolgung der Juden gewandt hatten. In einem Gestapoverhör sagte er, dass er seinem Gewissen folgen müsse und dafür alle Konsequenzen in Kauf nehme. Er kam ins Gefängnis und starb auf dem Transport ins Konzentrationslager Dachau.

Fast 30 Jahre war Dieter in Rente. Theater, die er besuchte, Reisen, die er genoss, Abendessen, die er für seine Elisabeth kochte, weitere Bücher, die er schrieb, Enkel, die er verwöhnte. „Die Zeit verging so schnell“, sagt Elisabeth.

Still und leise starb Dieter Hanky. Um sein Bett standen alle, die ihm wichtig waren. In den Wolken aber hatte sich ein Gewitter zusammengezogen, mit Blitz und Donner und einer Menge Regen, so wie er es liebte.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: