© privat

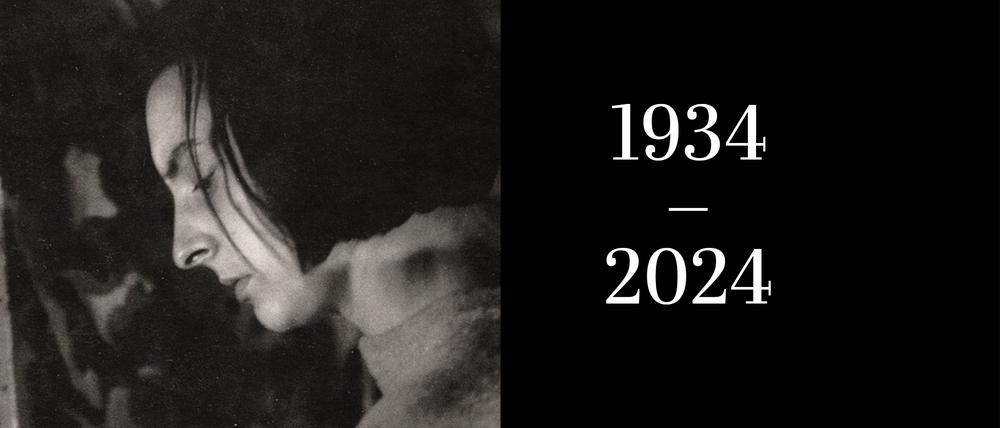

Nachruf auf Natalie Harder: „Ich konnte nicht fliegen!“

Alles Mögliche konnte sie mit ihrem Körper anfangen, nur das eine nicht. Deshalb baute sie Marionetten

Stand:

Hängt da hinter ihr ein riesiger, knallorangener, aufblasbarer Ballon, aus dem alle Luft entwichen ist und der dann, flach gedrückt und in mehrere Lagen drapiert, auf einer weißen Leinwand befestigt wurde? Eine untergehende Sonne, eine aufgehende? Es handelt sich um Kunst, so viel ist klar, denn wir befinden uns in einem Atelier, in Natalie Harders Atelier. Sie sitzt schmal und energisch vor diesem mannshohen orangenen Rund auf Weiß, Jeans, schwarze Weste, roter Pulli, dunkler Pagenkopf mit Künstlerinnenpony, ihre Knie nicht damenhaft zusammengedrückt. Sie weist auf das Bild hinter sich und sagt das Wort „Rose“, das sei eine Rose aus fließendem Chiffon. „Die Rose ist mir ganz viel wert. Man vergleicht sie mit dem Weiblichen, mit den Schamlippen.“ Natalie Harder gibt Auskunft über ihr Schaffen in einem Ateliergespräch. Sie ist 87.

Das, was sie zu sagen hat, wirkt an keiner Stelle aufgebläht. Verliert sich nicht im Prätentiös-Allgemeinen, sondern bleibt ganz konkret: Aus diesem Lebensereignis entstand jenes Werk, aus jener Überlegung dieses.

Die biblischen Bilder zum Beispiel. In Natalie Harders Kindheit war die Bibel allzeit präsent, denn ihr Vater war Theologe, der bereits ab 1933 dem Pfarrernotbund angehörte, einem Zusammenschluss kirchlicher Amtsträger, die gegen den Arierparagraphen in der Deutschen Evangelischen Kirche protestierten. Immer sonntags las der Vater, der mehrmals verhaftet wurde, seinen drei Töchtern und drei Söhnen aus einer prächtig illustrierten Bibel vor, und Natalie Harder prägten sich diese Bilder tief ein. Aber dann, in ihren Jugendjahren, ließ sie alles Kirchliche hinter sich, typisch für Pfarrerskinder, wie sie bemerkt, und stürzte sich in das Achtundsechzigertreiben. Sehr viel später, Anfang der Neunziger, entdeckte sie den Buddhismus und nahm an „Zen-Sessions“ teil, die eigentlich darauf abzielen, innere Leere zu erzeugen, „aber bei mir tauchten christliche Bilder auf, vehement, gar nicht wegzudrängen“.

„Ich war ganz unten“

Ihr erstes sakrales Bild stellte einen Christuskopf dar, entstanden „in der Stunde Null bei mir“. Man hatte sie aus ihrem damaligen Atelier und ihrer Wohnung vertrieben. „Ich war ganz unten“, sagt sie, „hatte vorher mit Glanz und Gloria den Parzival aufgeführt.“ Den Parzival als Puppenspiel. Denn 1972 hatte sie, nach einem Kunststudium, das Marionettentheater „Die blaue Perle“ gegründet, die Stücke geschrieben, die Marionetten gebaut (insgesamt 140) und selbst bewegt. Warum Marionetten? „Ich konnte nicht fliegen.“ Fliegen? An das Kunststudium hängte sie ein Studium des Ausdruckstanzes bei Mary Wigman und daran eine pädagogische Ausbildung für Gymnastik, Tanz und Pantomime. Sie konnte alle möglichen Dinge mit ihrem schmalen, biegsamen Körper veranstalten, aber eben nicht fliegen. Und so erschuf sie Wesen, die dies an ihrer Stelle taten.

Atelier und Wohnung waren nun weg, sie hätte sich auf die Suche nach einer neue Bleibe begeben können, aber plötzlich kam ihr der Gedanke, auf all das zu verzichten und in den Schwarzwald zu dem Psychotherapeuten und spirituellen Lehrer Karlfried Graf Dürckheim zu gehen und dessen Lehren zu folgen. Sie kam „in ein Nest, wo es abends stockfinster war“ und „erkannte den inneren Christus als Licht“ in sich. Sie sagt das alles sehr nüchtern und rational, keinen Moment entsteht der Eindruck, sie habe sich in esoterischen Spinnereien verheddert. Sie kam dort zu dem Schluss, „doch etwas mit meinen Händen machen zu müssen, ich kann doch hier nicht nur sitzen und Vorträge hören“.

Die Frau, die das Ateliergespräch mit Natalie Harder führt, hakt an dieser Stelle nach: „Deine Verzweiflung war trotzdem so groß, dass Du auch einen Strick...“ – „Ja“, ruft Natalie Harder und lacht sogar ein wenig. „Den Strick hab ich heute noch, mein Suizidseil.“ Mehrere Male sei sie damals in den Wald gegangen und habe sich einen Baum ausgesucht, stets aber tauchte zufällig das Lebensrettende in Person einer Bäuerin auf, Isolde mit Namen, die mit ihr gesprochen habe, worauf Natalie Harder ihr Vorhaben irgendwann einstellte.

„Ich kam nie wieder an diesen Punkt.“

Sie nahm an sogenannten Psychodramen teil, einer Methode, bei der Patienten eine krisenhafte Situation schauspielerisch improvisieren. Eines der Dramen: Die Stillung des Seesturms aus der Bibel. Sie spielte den Mast des Schiffes, den Sturm drei andere Frauen, die an Natalie Harder zehrten, sie zu Boden rissen. „Ich hatte so eine Wut auf die, ich hätte die erschlagen können.“ Aber dann wies Jesus den Weg.

„Meinen ersten Nervenknacks“, erzählt sie weiter, „hatte ich 1945.“ Sowjetische Soldaten hatten das Familienhaus in Fehrbellin in der Mark verwüstet, überall lagen Armeemäntel und Schnapsflaschen. Sie sollte helfen aufzuräumen und sah unter einem der Mäntel ein Buch mit russischen Ikonen, begann, in dem Buch zu blättern, hörte gar nicht mehr auf zu schauen, „diese Ikonen haben meine Farben sehr beeinflusst“.

In der Folge der Psychodramen entstanden farbige Kreidezeichnungen und Collagen. Sie stellte christlichen Motiven antik-griechische gegenüber.

Das Marionettenspiel war inzwischen kaum noch gefragt. Sie hievte ein Puppenkreuz mit fünf grauen Figuren empor und schmiss es dann auf den Boden, ging traurig in die Küche, aß etwas und „als ich zurück komme, denke ich, da liegen ja welche, das sind ja Gestalten“. Sie holte eine große Leinwand und montierte die Puppen, es scheint, als liefen fünf Nonnen hintereinander, die Köpfe ein wenig vorgebeugt und durch ein Seil miteinander verbunden. Sie nennt das Bild: „Die Frauen unterwegs“, eine lange Reihe anderer Stoffbilder entstehen.

Sie schuf vegetative Bilder, wie sie es nennt, in Erinnerung an den Garten ihrer Kindheit, der hinter dem Pfarrhaus lag. Sie schrieb Lyrik und Prosa. Sie ritt, denn auf dem Pferd schmerzte nicht mehr ihr Rücken, musste sie keinen Stock zum Laufen benutzen, und sie übertrug diese neue, leichtere Bewegung auf ihre Bilder.

Sie sagt: „Wir wissen nicht, was drüben ist“, was auch immer die Gläubigen behaupten mögen. „Meine Vorstellung ist: Es wird hell sein. Es wird Licht sein.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: