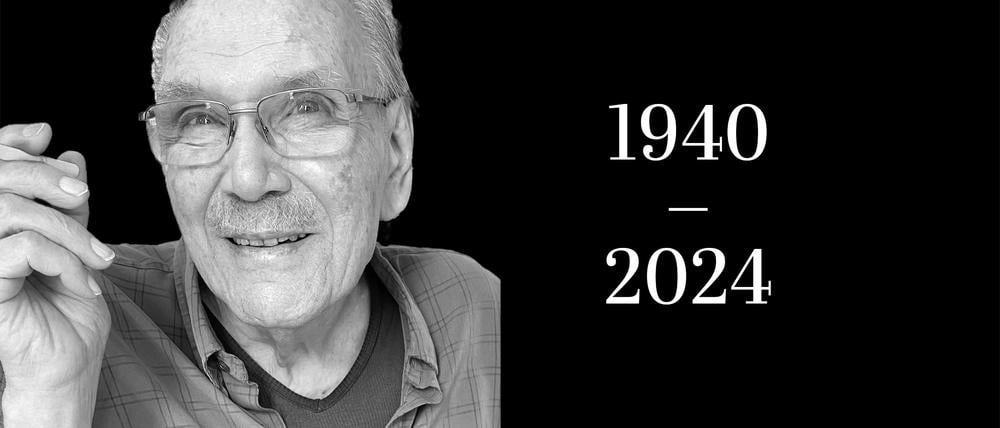

© privat

Nachruf auf Rüdiger Alperstedt: Nie in Mackermanier

Es konnte wohl auch vorkommen, dass er seine distinguierte Höflichkeit von sich warf und scharf im Ton wurde.

Stand:

Herrlich, dieser Zufluchtsort. Kein Schülergeschnattere, keine missbilligenden Blicke der Latein- und Griechischlehrer, die ihre belegten Brote aßen. Hier, in der Teeküche, konnte man unbehelligt einen Kaffee trinken und, vor allem, eine Zigarette rauchen. Oder zwei. Drei Schachteln brauchte Rüdiger am Tag, früher „Roth-Händle“, dann „R6“ und zum Schluss „Davidoff Gold“. Ziehen, den Qualm ausblasen, dem Qualm hinterherschauen, komplette Entspannung.

Natürlich hatte er versucht aufzuhören, aber dann hörte eben auch diese spezielle Entspannung auf. Da ging es ihm wie Paul Auster, der gesagt hatte: „Drei Tage habe ich nicht geraucht und wurde zu einem Monster.“ Und das passte nicht im Geringsten zu ihm. Er war ein Flaneur mit Proustscher Haltung, schlenderte den Ku’damm hinab, dort wohnte er, setzte sich in ein Café, steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen, schlug die „Süddeutsche“ auf, las, schaute sich die Leute an.

Es konnte wohl auch vorkommen, dass er seine distinguierte Höflichkeit von sich warf und scharf im Ton wurde. Als etwa dieser Philosoph während eines plauderigen Essens ohne Punkt und Komma über Habermas schwatzte, platzte Rüdiger dazwischen: „Ich denke, Philosophie ist nichts als geistige Onanie.“ Er wusste, dass das Unsinn war, war er doch ein Geistesmensch, der Geografie und Geschichte und Politik studiert hatte und diese Fächer unterrichtete. Aber eben nicht zum Selbstzweck.

Mit fünf Frauen ist er aufgewachsen

Doch derlei Grobheiten waren selten – gut, es kam schon vor, dass er in der Oper einen Sänger tatsächlich ausbuhte. Und als das Teeküchenparadies verschwand, empörte er sich natürlich auch. Kurz vor seiner Pensionierung war das. Im „Grauen Kloster“, einem evangelischen Altsprachengymnasium, wo er seit 1973 arbeitete, bestimmte die Schulbehörde, dass nun Schluss sei mit der Raucherei inmitten des Gebäudes, man musste sich jetzt hoch in eine Dachkammer oder runter in ein Kellerloch verziehen.

Wenn Rüdiger sich empörte, dann nie in Mackermanier. Er war ein Kerl, wie es sein Mann Mark ausdrückt, von kräftiger Konstitution, doch ohne dieses virile Getue, diese mal mehr, mal weniger subtilen Machtspiele. Mark ist überzeugt, dass das an den Umständen in Rüdigers Kindheit lag. Mit fünf Frauen ist er aufgewachsen, Großmutter, Mutter und drei Tanten, wohlbehütet in einer weitläufigen Fuldaer Wohnung. Der Vater war in Stalingrad „gefallen“, wie es so heißt, als hätte jemand irgendwo gestanden und sei dann einfach umgekippt. Rüdiger hat seinen Vater nicht kennengelernt.

Wir sind es gewohnt, die Abwesenheit eines Elternteils mit dem Begriff traumatisch zu verbinden. Doch vielleicht handelte es sich in Rüdigers Fall eher um das Gegenteil, vielleicht bedeutete die Lücke hier eine Form von Glück. Nicht, dass er den Vater nicht auch mal vermisste, sich Fragen über ihn gestellt hätte. Aber entscheidend war, dass kein vom Krieg gezeichneter Mann zu Hause hockte, stumm oder brüllend, an den Ereignissen zerbrochen, was er an die Kinder und Frauen weitergab.

Als die Brüder des Vaters in Thüringen Rüdiger zu sich holen wollten, weil er nach deren Vorstellung in dieser weiblichen Welt allzu sehr verzärtelt wurde, glaubte die weibliche Welt nicht richtig zu hören und beendete den Kontakt. Die Abwesenheit des Vaters stellte in den Augen der Leute auch keine Schande dar, er war ja nicht seiner Frau davongelaufen, sondern eben – gefallen.

Wie ein Michelinmännchen torkelte er über den Schulhof

Als Kriegs- und Nachkriegskind interessierte sich Rüdiger brennend für Politik, für die Weitergabe fundierter politischer, geschichtlicher und geografischer Bildung. Am „Grauen Kloster“ wurde er auch Fachbereichsleiter – und empörte sich, wenn die Schulbehörden Stunden in seinen Fächern kürzten. Er machte sich mit seinen Schülern auf den Weg, nach Wien und Budapest etwa. Oder nach Tempelhof, zum sogenannten „Schwerbelastungskörper“, ein Stahlbetonzylinder, den die Nazis 1941 gebaut hatten, um die Belastbarkeit des Berliner Bodens zu testen, der die größenwahnsinnigen Germania-Bauten tragen sollte.

Rüdiger erklärte, erzählte, forderte die Schüler auf mitzudenken, immer zugewandt, immer nachsichtig, ohne aber jemals seine freundliche Distanz aufzugeben. Bis auf dieses eine Mal, als er sich im Rahmen einer Abifeier in einen aufblasbaren Anzug zwängte und wie ein Michelinmännchen über den Schulhof torkelte.

Äußerlich entsprach er nie dem typischen Bild des Lehrers, in Funktionshose oder hängender Jeans und formlosem T-Shirt. Er trug immer ein Jackett und einen Schal. Seine Hemden bügelte er aber nicht, die Waschmaschine, sagt Mark, mit dem er 51 Jahre zusammenlebte, konnte er kaum bedienen und stand auch höchst selten in der Küche der riesigen Ku’damm-Wohnung, jeder Raum bis unter die Decke mit Kunst behängt. Also gingen sie essen. Das kostete. Wie auch die Taxifahrten. Denn Rüdiger besaß keinen Führerschein, weil er die Prüfungen nicht bestanden hatte. Für den Bus und Fußwege war er zu bequem. No sports!

Zu Rüdigers Pensionierung organisierte die Schule ein Abschiedsfest. Die Lehrer, alle mit Schal, stellten sich auf die Aulabühne und sangen: Was kann der Rüdiger dafür, dass man ihn liebt? Wer denkt, er streitet nicht, der irrt: Er ist ein Sozialist, was heute selten ist: nicht nur Salon-Marxist. Vom Ku’damm fährt er, allerfeinst, mit dem Taxi bei uns vör, der Schal weht hinterher, dem Grandseigneur.

Und dann ließ er sich von einer Stretchlimousine abholen.

Sie gingen jetzt ins Theater, die Oper, Konzerte, Mark und er, was vorher selten möglich war, weil Rüdiger ununterbrochen an seinem Schreibtisch gesessen hatte, um seinen Unterricht vorzubereiten, genauer, um den Stoff stets zu aktualisieren, nicht stehen- und steckenzubleiben. Nun flanierten sie gemeinsam durch die Stadt, und es hätte immer so weiter gehen können, immer so weiter.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: