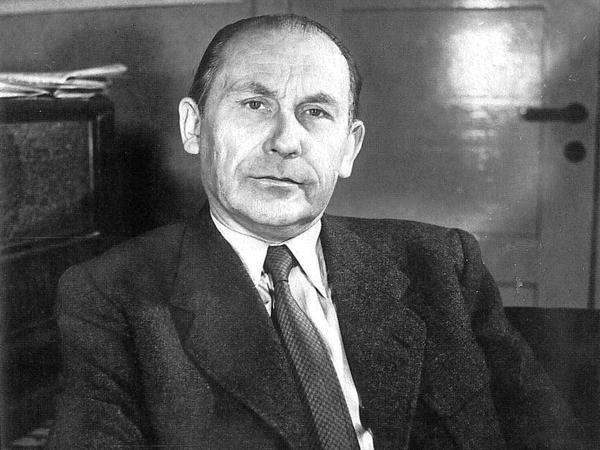

© ddp / Manteuffel

„Geschichte unterwegs“: Tagesspiegel-Leitartikel vom 23. September 1947

Auf Reisen in Südwestdeutschland schreibt Zeitungsgründer Erik Reger über sowjetische Kritik an angeblichem „Verfassungsrummel“, Vetorechte unter Alliierten und vor allem: Berliner Souveränität.

Stand:

Es war in Südwestdeutschland, und wir fuhren gerade durch ein regsames württemberg-badisches Gebiet, wo die Straßen von Fahrzeugen mit Baumaterial belebt waren, beschädigte Häuser Handwerkergerüste trugen, Flußbrücken und Eisenbahnviadukte wiederhergestellt wurden — nicht ohne Schwierigkeiten und Stockungen zweifellos, aber mit der unverkennbaren Energie von Menschen, die neben mancherlei verworrenen Gefühlen ein klares haben, nämlich das, sich frei von Furcht bewegen zu dürfen —, als uns die Erklärung des Kommandanten im russischen Sektor Berlins gegen „inspirierten Verfassungsrummel“ bekannt wurde. Die Wirkung war unter diesen Umständen recht eigentümlich. Wir hatten kaum den Eindruck einer aktuellen Nachricht; eher den, ein altes Geschichtsbuch zu lesen, aus der nachnapoleonischen Zeit etwa. Gern hätten wir die große, nicht mehr bloß nach Kilometern zu messende Entfernung zwischen Berlin und dem Orte, an dem wir uns befanden, dafür verantwortlich gemacht, aber so einfach war es durchaus nicht. Der Gedanke, daß heute überhaupt gewisse, man möchte sagen: eindimensionale Aeußerungen von einer erschreckenden Beziehungslosigkeit zum Leben sind, ließ sich nicht abweisen. Sie werden von einer Art Schalttafel dirigiert, deren Geheimzeichen alle gewünschten Impulse erzeugen, alle ungebetenen zügeln sollen. Indem sie das, was sie eigentlich darstellen, einen Rückfall in die begrenzte Denkweise eines begrenzten Zeitraumes nämlich, mit modernstem naturwissenschaftlichem und technischem Nimbus abstempeln und durch vulgär-psychologische Massage empfehlen, gewinnen sie eine verschwommene Aehnlichkeit mit Magie und Metaphysik. Aber sie wecken das Empfinden von Zeitlosigkeit so wenig wie das von Nähe und bewegter Gegenwart.

In Offenburg, wo zur Erinnerung an die vor hundert Jahren als Vorläufer der Bewegung von 1848 aufgetretenen „entschiedenen Verfassungsfreunde“ auch Salomon Grumbach sprach, wäre man gewiß erschrocken, hätte dort jemand Debatten zur Klärung konstitutioneller Fragen als „Verfassungsrummel“ herabgesetzt. Hingegen wäre man wohl der Meinung gewesen, daß In dieser Hinsicht noch viel mehr „inspiriert“ werden müsse. Ob die Berliner Verfassungskämpfe immer von allen Seiten glücklich geführt wurden und werden, hat nachgeordnete Bedeutung. Die Verwaltung der Stadt, auf Grund einer von der Kommandantur gegebenen „vorläufigen“ Verfassung gewählt, hat den Auftrag, eine endgültige Verfassung zu entwerfen. Während der zwei Jahre, die ihr dazu gesetzt sind (und von denen eines schon verstrichen ist), muß nicht nur sie ihre Arbeitsfähigkeit, sondern auch die Vorläufige Verfassung die ihrige beweisen. Daß diese umstritten ist, wird nicht allein durch ihre hier mehrmals dargelegten Mängel, sondern auch, und zwar entscheidend, durch weltpolitische Momente bedingt. Wie die Krise der UN durch das Vetorecht, so ist die Krise Berlins, aber auch die der Okkupation Deutschlands insgesamt, durch den Zwang zur Einstimmigkeit in den Beschlüssen der entsprechenden alliierten Gremien hervorgerufen. Solange in der UN das Vetorecht grundsätzlich ausgeübt wird, solange wird in den Instanzen der Vier-Mächte-Okkupation grundsätzlich keine Einstimmigkeit erreicht werden. Mithin müßten, falls es gelingen sollte, das Vetorecht in der UN seines Obstruktionscharakters zu entkleiden, logischerweise Abstimmungsverfahren und Entscheidungspraxis auch im Alliierten Kontrollrat für Deutschland und in der Alliierten Kommandantur Berlins geändert werden.

Mittlerweile spricht es für das Fortbestehen des guten Oktobergeistes der Berliner, daß sie sich mehr und mehr für die Verfassungsfragen interessieren, obwohl sie von denen, die dazu berufen gewesen wären, keineswegs schwungvoll interessiert worden sind. Wer behauptet, die Bevölkerung wolle nichts davon wissen, unterschätzt die Berliner und gibt außerdem indirekt zu erkennen, daß ihm an einer Charta der Demokratie, ausgedrückt in der Konstitution eines Staatswesens, nichts gelegen ist. Nirgendwo in Süddeutschland, wo die Länder jetzt nach demokratischen Prinzipien konstituiert sind, ist offenbar geworden, daß die mit Fug nicht konfliktlosen Bemühungen um effektives Funktionieren effektiver Verfassungen die Bewältigung praktischer Tagesaufgaben beeinträchtigen könnten. Im Gegenteil, selbst ein augenblicklich strukturell nicht begünstigtes Land wie das in der französischen Zone gelegene Rheinland-Pfalz (das in der vorigen Woche den ersten Geburtstag hatte) hat aus der Sorgfalt, die es seiner Verfassung widmete, wirtschaftliche Impulse zu schöpfen vermocht. Die Scheinverfassungen der Ostzone taugen dazu natürlich nicht. Berlin aber kann sich niemals mit einer Scheinverfassung abfinden. Hier handelt es sich um Lebensfragen, die die Angelegenheiten der Verfassung mit den Angelegenheiten von Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizung und Arbeitsplätzen verknüpfen. Palliativmittel diskreditieren, ohne daß sie einen sachlichen Nutzen stiften, diejenigen, die sie anwenden. Bis zu dem Tage, an dem Berlin das gleiche Maß an Souveränität zugestanden wird wie anderen deutschen Ländern, werden aber nur Palliativmittel möglich sein. Die Frage, ob und wann Berlin wieder die Hauptstadt Deutschlands werden kann, ist damit nicht so verquickt, daß man mit den notwendigen Maßnahmen warten müßte, bis sie entschieden ist. Andererseits wäre es ein schwerer Fehler, wenn man es dazu kommen ließe, daß Frankfurt gegen Berlin und Berlin gegen Frankfurt Front machte. Frankfurt würde gegen Berlin stehen, wenn Phantasmagorien wie der „nationale Konsultativrat“ von einem Berlin aus weiter verfolgt würden, das noch als Hauptstadt der russischen Zone reklamiert werden und keine Aktivlegitimation außer der zweifelhaften von entweder nicht in ganz Deutschland zugelassenen oder nicht in ganz Deutschland gleichartigen Parteien beibringen kann. Berlin wiederum würde gegen Frankfurt stehen, wenn es gegenüber der Hauptstadt einer westdeutschen Bundesrepublik (als der Keimzelle einer gesamtdeutschen Bundesrepublik) im Aschenbrödelrange verharren müßte. Dies eben hat uns bewogen, das an dieser Stelle im Sommer skizzierte Programm für Westdeutschland mit einem Programm der Gleichzeitigkeit für Berlin zu verbinden. Wir brauchen heute auf die Einzelheiten nicht zurückzukommen, möchten aber wegen der häufigen Anfragen unserer Leser darauf aufmerksam machen, daß das von uns veröffentlichte Gesamtprogramm unter dem Titel „Zwei Jahre nach Hitler“ jetzt in einer Broschüre im Rowohlt Verlag, Stuttgart-Hamburg, erschienen ist.

Gerade weil wir nicht verhehlt haben, daß wir den Wirtschaftsrat der Bizone für einen politisch hemmenden Umweg halten, scheint uns der Hinweis angebracht, daß außer der unwiederbringlichen Zeit dadurch nichts verloren ist. Insofern hat die zunächst etwas befremdliche Konstruktion ihre Vorteile. Aus dem Direktorium kann das Bundesministerium hervorgehen, aus dem von den Länderparlamenten gewählten Wirtschaftsrat eine zweite, aus dem von den Länderregierungen bestellten Exekutivrat eine erste Kammer. Auch dies würde eine Uebergangsforrn sein. Gewisse Modifikationen und Einschränkungen wären notwendig, jedoch keinerlei Ergänzungen oder Erweiterungen. Wie Berlin aus der Ostzone, so müßte Frankfurt aus dem Lande Hessen herausgehoben werden. Wie Berlin, so müßte Frankfurt ein hinreichend großes Territorium mit Länderstatus werden. Zwischen beiden Stadtstaaten wäre baldigst eine zivile, von ausländischen Firmen betriebene und von der Militärregierung beaufsichtigte Fluglinie zu erwägen, auf der deutsche Passagiere in deutscher Währung zahlen könnten. Wichtiger als vieles andere ist, daß die Empfindung der Freizügigkeit gestärkt wird: darum sollte auch versucht werden, wesentliche Aktionsgruppen des Westens, kulturelle .wie politische, zu Tagungen in Berlin zu veranlassen. Niemals freilich würden Fluglinien den direkten freien Zugangsweg zwischen Berlin und dem konsolidierten Westen ersetzen. Berlin nicht aufzugeben, kostet vielleicht nur einen billigen Entschluß, da ohnehin angesichts der Weltlage keine andere Wahl ist. Berlin zu halten, kostet allerdings Kräfte, die im Augenblick hoch und erst in einigen Jahren gering erscheinen dürften, wenn vor aller Augen liegt, welche Gefahr damit abgewandt worden ist. Berlin halten heißt aber Berlin verstärken. Die Berliner selbst leisten ihren Beitrag. Es ist nicht wahr, daß Berlin eine müde oder gar sterbende Stadt ist, wie es feuilletonistische Impressionen oberflächlicher Durchreisenden ein, wie sie wähnen, dankbares Publikum glauben machen wollen. Lebensmut und Unternehmungsgeist setzen sich jedoch erst unter verkehrstechnischen Bedingungen, die einer Dreimillionenstadt angemessen sind, in wirtschaftliche Leistung um. Trotzdem sollte der Magistrat überdenken, ob der Wiederaufbau nicht durch einen Wettbewerb der Berliner Bezirke mit weitgehend dezentralisierter Initiative gefördert werden könnte.

Nicht unerwartet, doch rascher, als es vor einem Jahre noch vorauszusehen war, hat sich die Geschichte wieder auf das unerledigte Grundproblem dieses Jahrhunderts konzentriert: ob der Individualismus die Zivilisation bewahren oder der Kollektivismus sie zerstören soll. Als Engels meinte, mit der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft träten „die objektiven, fremden Mächte, die bisher die Geschichte beherrschten, unter die Kontrolle der Menschen selbst“, war sein Wort, wie immer man es sonst beurteilt, ein entwicklungsgeschichtliches Element. Als man irgendwo begann, seine Voraussetzung zu erfüllen, zeigte sich, daß nicht „von da an die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst“ machten, nicht „von da an die von ihnen in Bewegung gesetzten Ursachen die von ihnen gewollten Wirkungen“ halten, sondern daß die darauf gegründete Geschichte nur aus immer neuen Variationen alter Entwicklungsstadien bestand und gänzlich ungewollte Wirkungen dazu zwangen, gänzlich ungeplante Ursachen in Bewegung zu setzen. Statt in das Engelssche Reich der Freiheit hatte man sich unter die Diktatur eines Mechanismus begeben, der unkontrolliert bleiben mußte, wenn er in irgendeiner Weise funktionieren sollte; infolgedessen konnte es nur eine fatale Weise sein. Es macht für den einzelnen Menschen wenig Unterschied, ob die „Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft“ das Primäre ist, das zwangsläufig zum totalitären Staat führt, oder ob der totalitäre Staat am Anfang steht und, um sich zu behaupten, als angemaßter Repräsentant der Gesellschaft von den Produktionsmitteln in dem ihm nützlichen Sinne Besitz ergreift. Die Menge des Staubes, den der Totalitarismus in der zeitgenössischen Geschichte aufwirbelt, steht in umgekehrtem Verhältnis zu der Menge bleibender Geschichte, die er bildet. In zweihundert Jahren, gerechnet von jetzt, wird der aufgeklärte Despotismus des achtzehnten Jahrhunderts bei den Historikern noch immer den gleichen Raum einnehmen wie bisher, während das uns so gigantisch anmutende Gespenst des Totalitarismus vermutlich zu dem Schlagschatten zusammenschrumpfen wird, der infolge des Mangels an geistigem Gehalt sein wirkliches historisches Maß Ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß seine Vertreter, deren Ueberlegungen sonst oft nach abgezirkelten (und darum primitiven) Formen streben, sich gerade das Urteil der Geschichte am allerwenigsten überlegen. All dies würde nicht viel heißen, wenn es nur sie persönlich etwas anginge. Aber das Urteil der Geschichte ist auf das engste mit ihren Lehren verknüpft, deren Mißachtung die Völker der Welt zu bezahlen haben, und deren Lehren wird sich nur bewußt, wer gewillt ist, tiefer In ihre Zusammenhänge einzudringen und mehr davon aufzuspüren, als dem Oberflächenblick sichtbar wird. Hierzu gehört jener wahrhaft staatsmännische Instinkt, den Staatsmänner vielfach gar nicht schätzen, well er der Innenpolitik der Kabinette unbequem ist. Die Geschichte überrascht sie, während sie glauben, die Geschichte zu überraschen.

Man wird zwar, wenn Joseph Alsop in der ..New York Herald Tribüne“ eine „Zeittafel des Unheils“ aufstellt, die Relativität der Vergleiche Im einzelnen nicht übersehen, aber der Gesamtcharakter seiner Warnung, die im Zusammenbruch der Oesterreichischen Kreditanstalt vor achtzehn Jahren den Auftakt zum zweiten Weltkrieg erblickt und Von da aus Parallelen zur gegenwärtigen Sperrung der Sterlingkonvertierung und der Lage der Banca d’Italia zieht, deren Devisenbestände damit zu zwei Dritteln eingefroren sind, hat einen absoluten Wert. Er beleuchtet klar, was der Welt bevorsteht, wenn die Politik weiterhin mit solchen Passiven wie ideologischen Phrasen, juristischem Formalismus und doktrinärer Spiegelfechterei belastet bleibt. Wir haben im Augenblick nicht den Originaltext der Radiorede Eatons, des Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses des amerikanischen Repräsentantenhauses, zur Hand und wissen nicht, ob wir uns auf die Uebersetzung der Nachrichtenbüros verlassen können. Falls er tatsächlich gesagt hat, daß eine Kraftprobe zwischen Amerika und Rußland unvermeidlich sei, deuten wir es In dem Sinne, den auch wir hier auszudrücken versucht haben. Es ist die Kraftprobe zwischen den Mächten, die zum Heile der Welt auf Aktiva dringen, und denen, die in den Passiven ihr eigenes Heil sehen. Wären die Begriffe überall gleich, so könnte niemand derartiges als „Kriegshetze“ betrachten. Es ist schon bedauerlich, daß es möglich ist, den einzigen konstruktiven Ideen, die überhaupt hervorgekommen sind, destruktive Absichten zu unterschieben. Denn es führt zu der gefährlichen Vermutung, daß Schlimmeres vorliegt als bloße Begriffsverwirrung, nämlich das Unvermögen, sich eine historisch notwendige Kraftprobe anders als unter den Aspekten eines neuen Krieges vorzustellen, der in Wahrheit durch Aktivierung der konstruktiven Kräfte gerade verhindert werden soll und nach unserer festen Ueberzeugung auch verhindert werden wird, sofern nur diese ebenso umsichtig wie großzügig inaugurierte Politik kein Zögern und kein Schwanken mehr kennt. Amerika Ist bereit anzuerkennen, daß die Krise mit ihrem Höhepunkt nicht auf den Kongreß wartet. Wenn der Verdacht zerstreut werden kann, daß Rußland auf den Höhepunkt der Krise warte, und auch für Rußland selbst als erwiesen gilt, daß solcher „Attentisme“ nicht lohnt, wird die Menschheit nicht zu befürchten haben, daß der Sommer 1948 ein ebensolcher Alpdruck werden könne wie der Sommer 1939.

© Tsp-Archiv

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: