© promo

Kreatives Namibia: Die Kunst zu heilen

Namibias moderne Kulturszene spiegelt das Mit- und Nebeneinander der vielen Völker im Land. Aber auch die lange Tradition des Kunsthandwerks wirkt fort.

Stand:

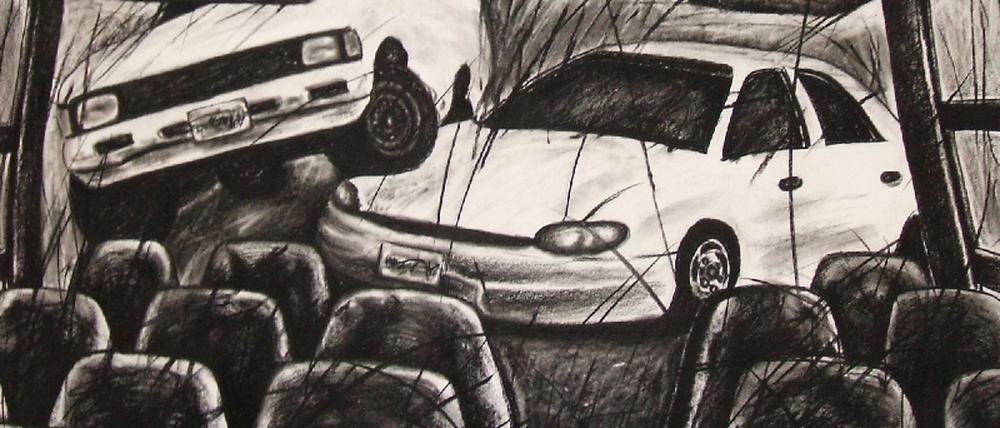

Zerquetschte Autowracks, gestauchte Verkehrsschilder, durch die Luft fliegende Unfallopfer? Yes, it's Namibian Art! Zu sehen jüngst in der Ausstellung „Die Stimme des Überlebenden“ in Namibias Nationalgalerie in Windhoek. Zeichnungen, Drucke und Collagen des Künstlers Fillipus Sheehama. Sein Thema: Unfälle und ihre Opfer. Inspiriert dazu, so Sheehama, hätten ihn die schockierenden Unfallbilder, die die Tageszeitungen Namibias dominieren.

Sheehama ist einer der „jungen Wilden“ der namibischen Kunstszene. Zielstrebig, produktiv und prominent. Seine Themen zumeist sozial-engagiert. Und seine Karriere ist typisch für einen jungen schwarzen Künstler in Namibia: Nach dem Ende der Apartheid groß geworden, hat Sheehama am John Muafangejo Art Centre studiert, einer Kunstschule in Katutura, dem Township Windhoeks. Der 32-Jährige brachte es dort zum Lektor, baute einen Malkursus für Kinder auf und studierte später Kunst an der Universität Namibia.

So wie Sheehama haben viele junge Künstler den Weg ans John Muafangejo Art Centre gefunden. Benannt nach John Muafangejo, dem ersten schwarzen Künstler, der schon zu Apartheidzeiten in den 1970er Jahren Einzug in internationale Galerien hielt. Seine schwarz-weißen Linolschnitte waren richtungsweisend für eine ganze Künstlergeneration. Muafangejo konnte den politischen Wandel nicht mehr erleben – er starb 1987.

Like it or not – das Thema der Hautfarbe ist zum Verständnis moderner Kunst in Namibia nicht außer Acht zu lassen. Es ist deutlich zwischen Kunst vor der Unabhängigkeit und danach zu unterscheiden. Während die schwarze Bevölkerung vor 1990 kein Geld und keine Erlaubnis fürs Studium hatte, konnte die weiße Bevölkerung – zumindest der gut situierte Großteil – in Südafrika studieren und von exzellenten Galerien oder Dozenten berühmter Einrichtungen profitieren.

So waren es vor allem weiße Künstler, die in den 1980ern in Namibia die Moderne einläuteten: Francois (sic) de Necker, Trudi Dicks und Hercules Viljoen machten als erste mit abstrakter und konzeptioneller Kunst von sich reden. Ihre Kunst, die sich klar von der bis dahin dominierenden Landschafts- und Tiermalerei europäischer Prägung abhob, war Ausdruck der im Umbruch befindlichen Zeit: Zwar sah die 1978 angenommene UN-Resolution 435 einen Übergang zur Unabhängigkeit vor. Der Prozess kam jedoch nur schleppend voran, der Widerstand gegen das südafrikanische Apartheidsregime wuchs.

Auch ein schwarzer Künstler machte in dieser Zeit auf sich aufmerksam: Joseph Madisia. Er trat in die Fußstapfen Muafangejos und entwickelte dessen Linoltechnik weiter. Statt teuren Linols nutze er Pappe, schuf den so genannten Pappdruck (Cardboardprint), eine bis heute praktizierte Kunstform. Einer seiner prominentesten Schüler: Papa Shikongeni, heute Leiter des John Muafangejo Art Centres. Joseph Madisia leitet heute die Nationalgalerie Namibias in Windhoek. Sie ist einer der Orte, an denen in Namibia moderne Kunst zu sehen ist. Neben wechselnden Ausstellungen kauft und archiviert sie zudem Werke lokaler Künstler. Hier sind alle Sparten vertreten, die Namibias bildende Künste ausmachen: von Malerei, Druck und Grafik über Fotografie bis hin zu Skulpturen und Schnitzereien.

Und Künstler gibt es viele. Seit der Unabhängigkeit haben zumindest theoretisch alle Namibier die Chance, zu studieren. In der Praxis können sich viele jedoch keinen Schul- oder Hochschulabschluss leisten. Stipendien gibt es selten. Viele Einrichtungen bieten daher Studiengänge ohne Diplom an – für Interessenten, die keinen Schulabschluss und wenig Geld haben. Neben dem John Muafangejo Art Centre sind vor allem das College of the Arts, das Katutura Community Arts Centre und das National Arts Extension Programm zu nennen.

All diese Einrichtungen bringen junge, talentierte Künstler hervor: Herman Mbamba, Ziggy Martin, Ismael Wallo Tjijenda, Shiya Karuseb, Kirsten Wechselberger. Ihre Themen sind vorrangig von ihrer Umwelt inspiriert: Bis heute leiden große Teile der Bevölkerung Namibias unter extremer Armut und Arbeitslosigkeit. Zudem bestimmen oft HIV/Aids sowie häusliche Gewalt das Zusammenleben.

So wie Fillipus Sheehama gibt es viele ehrgeizige Künstler: Alfeus Mvula mit seinen Steinskulpturen, Laidlaw Periganda mit seinen Performances. Seine Ausstellung mit Fäkalien in der Nationalgalerie vor ein paar Jahren sorgte für Furore. Weitere Stars der Kunstszene: die Malerin Nicky Marais, der Grafikkünstler Andrew Weir, aber auch Fotografen wie Helge Denker oder Modedesigner wie Melanie Harteveld-Becker, um nur einige zu nennen.

Das Ende der Apartheid bedeutete außerdem die Öffnung für den internationalen Markt. Ein Meilenstein: der Workshop Tulipamwe. 1994 zum ersten Mal ausgetragen, war Tulipamwe ein Forum, in dem namibische Künstler auf Kunstschaffende aus aller Welt trafen. Zwei Wochen lang lebten und arbeiteten sie zusammen, erhielten so zum ersten Mal Gelegenheit, neue Techniken und Materialien auszuprobieren. Viele heute berühmte TulipamweTeilnehmer sehen dies als Katalysator ihrer Entwicklung: Eric Schnack mit seinen Metallinstallationen, Barbara Pirron – Zeichnungen und Gemälde – sowie Barbara Böhlke mit ihren Ölbildern.

Und das Interesse an Kunst steigt. Namibias Banken haben den Kunstmarkt entdeckt und fördern Künstler, Festivals und Ausstellungen, viele Nicht-Regierungsorganisationen kooperieren mit Künstlern: Kunst als Werkzeug, um Veränderungen zu schaffen. Der namibische Staat investiert ebenfalls. Über den 2007 gegründeten National Arts Council gibt er öffentliches Geld direkt an Künstler weiter – das Gremium darf aus einem jährlichen Budget von rund einer Million Namibia Dollar schöpfen (circa 100 000 Euro).

Auch das Goethe-Zentrum/NaDS unterstützt die namibische Kunstszene. Die jahrzehntelange Erfahrung des Goethe-Institut zeigt, dass sich Kultur aus Deutschland nicht nur über Präsentationen deutscher Künstler, sondern vor allem über gemeinsame Projekte vermitteln lässt. So können langfristige, vertrauensvolle Kooperationen entstehen. Daher arbeitet das Goethe-Zentrum mit namibischen Institutionen zusammen, fördert aber auch einzelne Künstler direkt. Es gibt ihnen die Chance, sich in Ausstellungen zu präsentieren oder mit internationalen Partnern zusammen zu kommen. Künstler wie Neshani Andreas, Jackson Kaujeua, Alfeus Mvula und Imke Rust etwa waren über Austauschprogramme in Deutschland.

Innovative Konzepte und ein „Dialog auf Augenhöhe“ stehen dabei im Mittelpunkt. Beispiel: Im vorigen Jahr bot das Goethe-Zentrum einen Workshop zum Thema Selbstvermarktung an. Warum? Die meisten namibischen Künstler haben Probleme, sich gut zu verkaufen, verdienen daher kein Geld mit ihrer Kunst. Das Seminar vermittelte Handwerkszeug, diese Hürden nehmen zu können. Referenten waren Experten aus der namibischen Kunstszene, die die lokalen Strukturen kennen – praktische Übungen waren inbegriffen: Wie plane ich Ausstellungen? Wie gewinne ich Sponsoren? Wie spreche ich Presse an?

Auch gab es 2007 im Goethe-Zentrum eine Sammelausstellung von Schülern des John Muafangejo Art Centres, und Ismael Wallo Tjijenda, ein bekannter junger Künstler, nahm am Besucherprogramm des Goethe-Instituts im Rahmen der Kasseler Documenta teil. Aktuell arbeiten die Malerin Nicky Marais und die Schriftstellerin Neshani Andreas in einem Illustrations-Workshop mit Kindern: Sie erstellen ein namibisches Kinderbuch.

Das kulturelle Erbe der namibischen Kunst ist beträchtlich. Allen voran ist die Jahrtausende alte Felskunst zu nennen, vor allem im Damaraland und an der Grenez der Namibwüste zu finden. Man nimmt an, dass sie vor 2000 bis 4000 Jahren von San erstellt wurden. Felskunst kommt fast überall in Namibia vor, die Malereien sind an Höhlen und Felshängen zu finden. Die bekanntesten Zeichnungen bei Twyfelfontein gehören zum Unesco-Weltkulturerebe.

Aber auch die lange Tradition des Kunsthandwerks wirkt fort. In Namibia wird die in Europa übliche strenge Unterscheidung zwischen Kunst und Kunsthandwerk nicht getroffen. Korbflechterei aus dem Ovamboland, Holzschnitzereien aus dem Kavango und Perlenarbeiten der San gelten als Kunstwerke. Ohne diese Traditionen sind die aktuellen Strömungen nicht denkbar.

Heute spiegelt die moderne Kunst das Mit- und Nebeneinander der vielen Völker Namibias, von Schwarz und Weiß sowie Tradition und Moderne wider. Schließlich kommt der Kunst auch eine „Heilungsfunktion“ zu – als Weg, dem Erbe der Apartheid zu begegnen und die Bevölkerungsgruppen miteinander zu versöhnen.

Die Autorin leitet das Goethe-Zentrum/NaDS (Namibisch-Deutsche Stiftung) in Windhoek: www.goethe.de/windhoek

Christiane Schulte

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: