© Thomas Thadewaldt/Diamir Erlebnisreisen

Ein Land will hoch hinaus: Angola setzt auf Tourismus

Eine Reise zu Angolas Natur-Sehenswürdigkeiten, durch ein Land extremer Gegensätze, in dem der Tourismus ein Segen sein könnte.

Stand:

Nichts wie raus aus der Stadt! In Luanda geht wieder nichts voran, teure Autos und überfüllte Sammeltaxis mäandern auf den mehrspurigen Straßen der angolanischen Hauptstadt, dazwischen wuseln Motorräder und Dreirad-Laster der chinesischen Marke Keweseki, bis zu zehn Menschen kauern darauf dicht gedrängt und eingestaubt.

Die Kolonnen schieben sich vorbei an Glas-Hochhäusern und ramponierten Beton-Wohnblocks aus den 1960ern. Endlose Armenviertel wechseln sich ab mit Gated Communities, edle Wohnviertel mit Bäumen und Palmen. Luanda ist das Tor zu Angola, ein Land, das gerade enorm auf den Tourismusmarkt drängt. Nur was soll man sich angucken? Diese Stadt mit seinen geschätzten zehn Millionen Einwohnern jedenfalls nicht.

© Thomas Thadewaldt/Diamir Erlebnisreisen

Endlich wird es ruhiger, weitläufiger. Gegenüber der Küstenstraße, südlich der Metropole, erhebt sich eine etwa 30 Kilometer lange, sandige Nehrung aus dem Ozean, das palmenbestandene Mussulo. Die Oberschicht Luandas erholt sich dort am Wochenende, demnächst sollen Resorts und Luxushotels gebaut werden, um Angola auf der touristischen Weltkarte zu verorten.

Tatsächlich gibt es in dem südwestafrikanischen Land, das meist nur mit dem 27 Jahre währenden Bürgerkrieg in Verbindung gebracht wird, einige Naturschönheit zu entdecken. Man darf sich als Entdecker fühlen, wenige Reisende waren vor einem da. Welche Länder können das sonst noch bieten?

© Thomas Thadewaldt/Diamir Erlebnisreisen

Am beeindruckenden Kalandula-Wasserfall standen auf dieser Reise Offroad-Vans mit Dachzelt aus Südafrika, am Aussichtspunkt Miradouro da Lua, südlich von Luanda, vertraten sich Australier die Beine, und den Kissama-Nationalpark besuchten Menschen aus den Nachbarländern. Darüber hinaus waren in den Hotels kaum Weiße zu sehen. Nicht einmal Traveller oder Backpacker. Das könnte sich bald ändern: Deutsche können nun sogar visafrei einreisen.

Der Fahrer lenkt das Auto zu einem Kap, auf einem kleinen Hügel befindet sich das Nationale Museum der Sklaverei. Wer zu portugiesischen Kolonialzeiten von dieser Anhöhe aufs Meer blickte, sah einer schrecklichen Zukunft entgegen. Abertausende Schiffe legten von der Atlantikküste ab, vollgepfercht mit Schwarzafrikanern, fuhren nach Brasilien, Amerika, Kuba, wo sie verkauft wurden.

In der Kapelle auf dem Hügel tauften christliche Priester die Gefangenen. So wollte man ihnen ihre vermutete Hexenmacht nehmen, erzählt Guide Maddalena. Sie studiert Ethnologie. „Die Überfahrt nach Brasilien dauerte 35 Tage, 454 Sklaven saßen in einem Schiff“, sagt sie.

Schaukästen zeigen, wie die Sklaven in Ketten gelegt wurden. Maddalena merkt, wie das Museum der Besucherin zusetzt. Sie schlägt vor, in einen anderen Raum zu gehen, „das ist besser für Sie“. Eine absurde Situation: Als würde die freundliche Studentin sich dafür entschuldigen, dass so drastisch zu sehen ist, wie grausam die Weißen die Schwarzen behandelt haben.

© Barbara Schaefer

Nach einer Stunde mit dem Auto führt die Straße über einen breiten Fluss, der Kwanza, nach ihm heißt die angolanische Währung. Die Brücke war eine der am stärksten umkämpften Passagen während des Bürgerkriegs, der 2002 endete. Heute verteidigen zahlreiche Äffchen die Straße. Bei ihrem Anblick fällt auf, dass die Angola-Diademmeerkatzen die ersten Tiere überhaupt sind, die sich zeigen.

Mit dem Elfenbein wurde der Waffenhandel finanziert

Während des Kriegs wurde die Tierwelt dezimiert, gejagt wurde alles, was essbar war. Aber nicht nur: Bis zu 200.000 Elefanten sollen gewildert worden sein, mit dem Elfenbein wurde großteils der Waffenhandel finanziert. Die Abholzung für Holzkohle reduzierte zudem den Lebensraum der Tiere, zudem bedrohten sie Millionen von Landminen.

An der Kwanza River Lodge, kurz hinter der Brücke, startet Chiara den Motor des Bootes, los geht es den trägen Fluss hinauf, vorbei an dichtem Grün mit Mangroven und Palmen. Eine Schar Palmgeier fliegt auf, ein afrikanischer Fischadler zieht seine Kreise. Chiara drosselt den Motor, zeigt auf ein kleines Nilkrokodil, das auf einer Sandbank döst.

Die 23-Jährige stammt aus Südafrika, ihr Vater leitet die Lodge, sie lebt seit zehn Jahren hier, spricht jedoch kaum ein Wort Portugiesisch. Sei schwer zu lernen, meint sie. Das Boot tuckert flussaufwärts, eine entspannte Atmosphäre nach dem Trubel in Luanda. Das Wasser ist naturtrüb, ohne Müll, nirgends liegt Plastik herum.

Nun geht es landeinwärts, die Straße wird einsamer. In der Trockenzeit legt sich roter Staub auf alles: die Pflanzen, die Blechdächer der Häuser und die langen Röcke der Frauen, die am Straßenrand fein aufgeschichtetes Obst verkaufen. Der Guide holt sein Smartphone hervor, spielt ein Video ab. Ein fröhlicher angolanischer Popsong preist den Stolz der Zungueiras, der wandernden Verkäuferinnen, auf ihre Arbeit.

Die Realität sieht anders aus. Der Verkaufsplatz gleicht einer Müllhalde. Auf dem sandigen Boden mischen sich leere Wasserflaschen und Chipstüten mit organischen Abfällen. Ein LKW-Fahrer winkt aus dem Seitenfenster eine Frau herbei, um Brot zu kaufen. Einige Frauen sitzen auf Plastikstühlen, manche stehen. Vor sich oder auf dem Kopf präsentieren sie ihre Waren. Obst, Backwaren, gekochte Bananen.

Wapingana trägt einen roten Trainingsanzug, um den Kopf winzige, eng geflochtene Braids. Ihre Nachbarin hat um die Hüften ein Tuch geschlungen, es zeigt das grafische, angolanische Samakaka-Muster in Rot, Schwarz, Gelb und Weiß. Amelia zeigt mit den Fingern, dass ihr Sohn acht Jahre alt ist – in einer für Europäer unverständlichen Zeichensprache. Dazu legt sie drei Finger der einen Hand, ohne Daumen und Zeigefinger, auf die geöffnete Handfläche der anderen Hand.

© Barbara Schaefer

Die Frauen beklagen sich, sie wollen eine ordentliche Markthalle. „Schauen Sie sich doch um, der Staub, der Verkehr, das ist doch kein Zustand.“ Das Brot kostet umgerechnet 20 Euro-Cent, eine kleine Tüte mit gerösteten Erdnüssen 10 Cent. Wir kaufen eine ganze Staude Bananen, einige Brote, Tüten mit Erdnüssen. Die Frauen wundern sich erfreut. Mehr Touristen, sagen sie, das könnte helfen.

Die Straße wird eine reine Staubpiste bis hin zur breiten Einfahrt zum Parque Nacional Quiçama, dem Kissama-Nationalpark. Aus einem Kleinbus steigen Besucher aus Südafrika, Namibia und der Elfenbeinküste, erklimmen einen offenen Mercedes-Truck: Safari!

Bäume sehen aus, als stünden sie kopfüber in der Savanne

Der Wagen rumpelt los in die offenen Savannenlandschaft, vorbei an Baobabs, die aussehen, als hätte sie jemand kopfüber in die Landschaft gesteckt, mit den Wurzeln nach oben. Vor allem nun in der Trockenzeit, wenn die Stämme der kahlen Bäume so grau, ruppig und rau wie die Haut der Elefanten aussehen.

Wer sich zum Fotografieren aus dem Truck lehnt, lebt gefährlich, Äste peitschen ins Gesicht, an die Oberarme, da sollte mal jemand mit der Machete losziehen. Der Wagen bremst, Impala-Antilopen hüpfen über den Weg, einige Gnus verziehen sich in die Büsche.

Der drahtige Guide Mateus kennt jeden noch so unscheinbaren Vogel, aber man muss ihn danach fragen, von selbst erklärt er nichts. Die Gäste bekommen kein Briefing, die Tour gleicht der wilden Variante einer Tierexpediton – und das hat seinen eigenen Charme. Zudem sind keine weiteren Fahrzeuge zu sehen. Schließlich zeigen sich sogar einige Elefanten, und das ist das eigentliche Wunder. Denn im Kissama-Nationalpark war nach dem Bürgerkrieg von rund 4000 Elefanten kein einziger übrig.

© Barbara Schaefer

Über 200 Dickhäuter leben nun wieder hier, erklärt Denis Tchingrunde, Chef der internen Kommunikation der Ranger. Die Tiere kamen 2001 mit Frachtflugzeugen aus Botswana und Südafrika, landeten in einem ehemaligen Militärflugplatz an der nahen Küste. Ja, sagt Tchingrunde, es gebe noch illegale Jagd. Fast entschuldigend fügt er an, die jungen Leute aus dem nahen Dorf Quisama fänden keine Jobs, sie jagen mit Gewehren, verkaufen dann das Fleisch. In seinen 24 Jahren hier habe er jedoch nur zwei tote Elefanten ohne Stoßzähne gefunden.

Angolas National-Tier, die Riesen-Rappenantilope, lateinisch Palanca Negra Gigante, lebe nicht im Park, doch 300 von ihnen sollen wieder in Angolas Savannen herumstreifen. Nach ihr heißt das Fußballteam, und sie ziert das Logo der der Fluggesellschaft TAAG. Und ja, sagt Tchingrunde, er habe einen Wunsch an die Regierung: Dem Park mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Nun freuen sie sich auf das nächste Projekt – 13 Elefanten sollen demnächst aus Großbritannien nach Angola kommen. Aus England? Ja genau, sagt der Ranger grinsend, aus dem Howletts Wild Animal Park.

Auf weitere Elefanten muss man in Angola wohl noch warten. Außer jenen, die von allein zurückkehren: Das riesige Schutzgebiet KAZA, das länderübergreifend mit Sambia, Simbabwe, Botswana und Namibia einen Nationalpark bildet, meldet eine steigende Population. Denn diese Region führt sogar in der Trockenzeit viel Wasser, im angolanischen Teil von KAZA entspringen Flüsse wie der Okavango.

© Barbara Schaefer

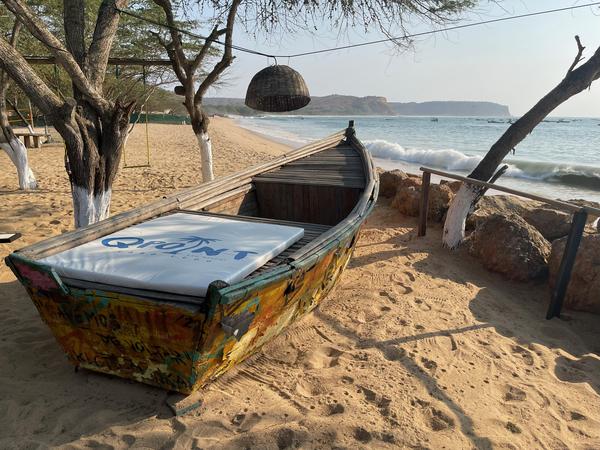

Die Reise endet an der Küste, in Cabo Ledo, einer Bucht 120 Kilometer südlich von Luanda – mit einem der besten Surfspots Angolas. Langgezogene Wellen rollen heran. Hier soll es zum Abend Fisch geben. Auf einer Sandpiste geht es von der Küstenstraße ab, rechts der Piste stehen einfache Strohhütten, kein dichtes Dach, wackelige Bauten. Dazwischen hocken viele Menschen jeden Alters. Neben ihnen trocknen auf großen Gestellen silbrig schimmernde Fische in der Sonne.

Die Ansiedlung wirkt noch ärmlicher als vieles an den Landstraßen im Hinterland. Plötzlich taucht ein Schild auf: Carpe Diem. Genieß den Tag. Ist das purer Hohn? Nein, es ist der Name des Strandressorts in der Nähe.

Ein Angestellter öffnet die Schranke für die Besucher. Die Lodge ist kein Luxus-Resort, eher eine Ansammlung von charmanten Buden mit einem offenen Restaurant direkt am Strand. Es gibt gegrillten Fisch, dazu ein gekühltes Getränk aus der Dose.

© Barbara Schaefer

In den Sommermonaten ist wenig los, es ist zu kalt, tatsächlich, und das Meer auch recht frisch. Alles wirkt wie eine entspannte Surfer-Lodge. Der Fahrer, der das Auto den ganzen Tag über die staubigen Pisten gesteuert hat, genießt seine Cola. „Ich verdiene im Monat 250 Euro, wir sind eine vierköpfige Familie“, erzählt er. „Eine Hütte hier im Beachressort kostet 69 Euro am Tag. So etwas können wir uns nicht leisten.“

Es fallen einem wieder die Straßen in Luanda ein, die Luxusautos und SUVs. In Angola, dem Land mit den riesigen Erdöl-Vorkommen, ist Geld im Übermaß vorhanden. Nur eben nicht für Menschen wie den Fahrer und die Zungueiras, die wandernden Verkäuferinnen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: