© Gestaltung: Tagesspiegel / Fotos: imago images/United Archives/kpa Publicity, freepik

Thank God It’s International Friday 43: Die Bestechlichen

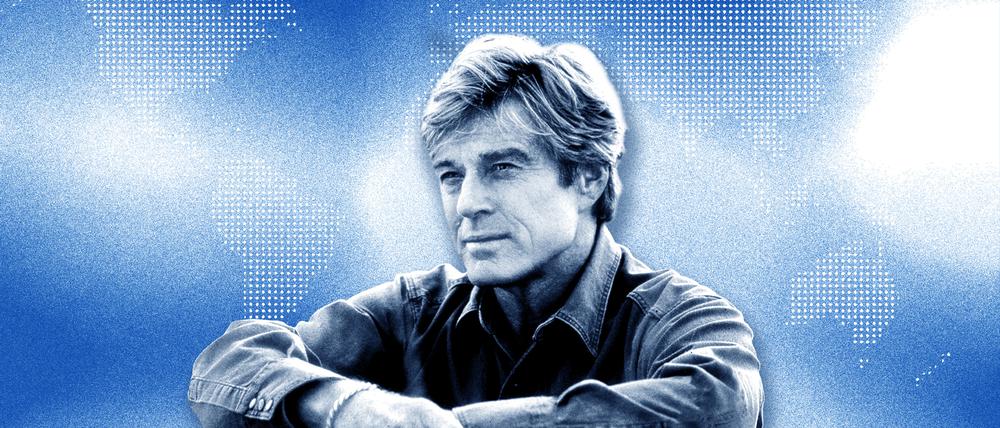

Die Themen der Woche: Robert Redford | Was uns Nixons Watergate-Skandal heute lehrt | Jimmy Kimmel | Trumps Kampf gegen die Medien | Julia Ruhs und der NDR

Stand:

It’s International Friday! Willkommen zur heutigen Ausgabe des TGIIF, dem internationalen Newsletter des Tagesspiegels bei LinkedIn. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Als die Nachricht kam, saß ich gerade beim Kaffee mit einer jüngeren Kollegin. „Robert Redford ist tot!“, sagte ich entsetzt. „Wer?“, fragte sie.

Und sie blieb nicht die Einzige, mit der ich sprach, die den legendären US-Schauspieler nicht kannte. Sollten Sie ebenfalls zu dieser Gruppe zählen, hören Sie bitte sofort auf, diesen Newsletter zu lesen und schauen sich stattdessen den aus meiner Sicht wichtigsten Redford-Film „All the President’s Men“ an.

Denn die Botschaft des Films könnte aktueller nicht sein. Auf fast dokumentarische Weise erzählt er, wie die beiden Journalisten der „Washington Post“ Bob Woodward und Carl Bernstein Anfang der 1970er Jahre gegen viele Widerstände die Watergate-Affäre aufdeckten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Warum sollte uns der Watergate-Skandal heute noch interessieren?

Ein kurzer Recap: 1972 waren Einbrecher in die Wahlkampfzentrale der Demokraten im Watergate-Gebäude eingedrungen. Bezahlt wurde die Aktion aus Wahlkampfgeldern der Republikaner. Die anschließenden Ermittlungen wurden massiv behindert. Im Zentrum dieser Machenschaften: der damalige US-Präsident Richard Nixon, dessen Amtszeit in der amerikanischen Geschichte bis heute als Höhepunkt präsidentieller Machtkonzentration gilt.

Infolge der Watergate-Enthüllungen trat Nixon 1974 zurück. Nicht etwa freiwillig. Sondern weil der Supreme Court – einschließlich der drei von Nixon ernannten Richter Warren Burger, Harry Blackmun und Lewis Powell – in seinem Urteil United States v. Nixon keine Zweifel daran gelassen hatte, dass auch ein US-Präsident nicht über dem Gesetz steht. Und weil zahlreiche Abgeordnete aus Nixons eigener Partei, den Republikanern, klargemacht hatten, dass sie im Kongress für seine Amtsenthebung stimmen würden.

© imago/ZUMA/Keystone/imago stock&people

Donald Trump: Der unantastbare Präsident

Was im politischen System der USA einst als die viel besungenen „checks and balances“ angelegt worden war, scheint gegenwärtig immer schwerer vorstellbar: Die republikanischen Abgeordneten im Kongress sind inzwischen ganz auf die Linie von US-Präsident Trump eingeschworen. Im Urteil Trump v. United States weitete der Supreme Court 2024 die Immunität ehemaliger Präsidenten signifikant aus. Und das FBI, dessen Associate Director Mark Felt 1972 als Whistleblower „Deep Throat“ den wesentlichen Hinweis an Bernstein und Woodward gegeben hatte, steht heute unter der Fuchtel des Trump-Loyalisten Kash Patel.

Last but not least: Daran, dass Bernstein und Woodward den Watergate-Skandal aufdecken und ihre Enthüllungen veröffentlichen konnten, hatte eine Person einen entscheidenden Anteil: die damalige Verlegerin der Washington Post Katherine Graham (über die es übrigens mit „The Post“ ebenfalls einen sehr sehenswerten Film gibt).

Seit 2013 gehört die Traditionszeitung Jeff Bezos, der viele Jahre mit der gebotenen Distanz über sie wachte. Noch 2016 warnte er, Trumps Rufe nach Vergeltung würden „die amerikanische Demokratie untergraben“. Doch seit einem Jahr schränkt Bezos die redaktionelle Freiheit bei der Post in frappierender Weise ein. Zahlreiche namhafte Journalisten haben die Zeitung inzwischen verlassen.

© Ricky Carioti via REUTERS

„Wiederherstellung der Meinungsfreiheit“

Vor diesem Hintergrund nehme ich die aktuellen Entwicklungen um die Presse- und Meinungsfreiheit in den USA als umso bedrohlicher wahr. Noch am Tag seiner Amtsübernahme, am 20. Januar 2025, unterzeichnete Trump eine Executive Order zur „Wiederherstellung der Meinungsfreiheit in den USA“. Was darin steht, liest sich heute wie eine Farce:

„Die vorherige Regierung hat das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten, indem sie die Äußerungen von Amerikanern auf Online-Plattformen zensierte und dabei häufig erheblichen Zwang auf Dritte, wie beispielsweise Social-Media-Unternehmen, ausübte, um Äußerungen, die der Bundesregierung nicht genehm waren, zu moderieren, zu löschen oder auf andere Weise zu unterdrücken.“

Diese Woche hat US-Präsident eine Verleumdungsklage gegen die „New York Times“ eingereicht. Er beschuldigt die Zeitung, „falsche und diffamierende Inhalte“ über ihn zu verbreiten und „ein lautstarkes Sprachrohr“ der Demokratischen Partei zu sein. Die Klageschrift wirft der „New York Times“ und anderen „traditionellen Medien“ darüber hinaus Wahlbeeinflussung vor. Trump fordert 15 Milliarden US-Dollar Schadenersatz. Es ist bereits Trumps vierte Milliardenklage gegen ein US-Medienunternehmen in eineinhalb Jahren.

Mit welchen Strategien Trump Angst und Anpassung erzeugt, haben meine Kollegen Farangies Ghafoor, Malte Lehming und Hannes Soltau hier aufgeschrieben. 👇

„Offenkundige Zensur“

Zwei Monate nachdem der US-Sender CBS die Einstellung der beliebten „Late Show“ mit dem Trump-kritischen Stephen Colbert bekanntgegeben hat, musste diese Woche nun auch Late-Night-Host Jimmy Kimmel daran glauben. Sein Sender ABC beugte sich dem Druck von Brendan Carr, dem Chef der Medienaufsicht FCC. Wer Carr ist, lesen Sie hier. 👇

Und Kimmel soll nicht der letzte bleiben. Wenn es nach Trump geht, sind die Star-Entertainer Jimmy Fallon und Seth Meyers als nächste an der Reihe. „Do it, NBC!!!“, forderte der US-Präsident auf seiner Online-Plattform „Truth Social“ deren Sender auf. Colbert zeigte sich umgehend solidarisch mit dem abgesetzten Kimmel und bezeichnete das Vorgehen als „offenkundige Zensur“. 👇

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Deutschland: Wie viel Meinung ist erlaubt?

Durch die Entscheidung des NDR, die Zusammenarbeit mit „KLAR“-Moderatorin Julia Ruhs zu beenden, ist diese Woche auch in Deutschland die Debatte über das Meinungsbild in den Medien angeheizt worden. „Die ARD macht es ihren Kritikern wieder einmal leicht“, schreibt Ulrich Deppendorf, der ehemalige Leiter und Chefredakteur des ARD-Hauptstadtstudios.

Worüber im Fall Ruhs gestritten wird, hat meine Kollegin Stefanie Witte für Sie aufgeschrieben. Und Felix Hackenbruch und Nico Preikschat gehen in ihrem Stück der Frage nach, wie viel Schlagseite hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. 👇

Die ZDF-Journalistin Dunja Hayali hat indes angekündigt, sich vorläufig aus den Sozialen Medien zurückziehen. Grund sind die massiven Anfeindungen, die sie nach ihrer Berichterstattung im „heute journal“ zum Mord an Charlie Kirk erhalten hatte. Ich möchte Ihnen zu diesem Thema das Stück meines Kollegen Sebastian Leber ans Herz legen, der darüber schreibt, warum die Angriffe gegen Hayali System haben. 👇

Zu guter Letzt

Es ist leicht, angesichts der aktuellen Nachrichtenlage in Pessimismus zu verfallen. Mein Rezept dagegen: im Gespräch bleiben. Ich habe mich daher sehr gefreut, auf Einladung von Stormy-Annika Mildner, der Direktorin des Aspen Institute, diese Woche gemeinsam mit Alexander Löw mit den State Secretaries aus 12 US-Bundesstaaten über den Schutz der Demokratie im digitalen Zeitalter zu diskutieren. Auch beim jährlichen Stiftungsfrühstück des Verlag Der Tagesspiegel an diesem Dienstag war dies das Thema.

In der kommenden Woche können Sie beim Secure Tomorrow Summit mit Expertinnen und Experten zum Thema Sicherheitspolitik in den Austausch treten. Darunter zum Beispiel Tagesspiegel-Kolumnist Peter Neumann, der französische Botschafter Etienne François und Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Nils Schmid. Hier geht’s zum Programm.

Das war’s von mir für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Herzlich

Ihre Anja Wehler-Schöck

P.S.: Vielen Dank für die Graphik an Maria Glage.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: