© dapd

„Eine Persönlichkeit: das ist eine Institution in einem Fall“, statuiert der Sozialphilosoph Arnold Gehlen. Und wenn einer partout keine offiziöse Rolle spielen will und sich der Vereinnahmung durch den öffentlichen Betrieb widersetzt? Dann verkörpert er diesen Part so wie Peter Raue: ohne Amt – wo ihm dergleichen angetragen wurde, hat er abgelehnt –, ohne Verpflichtung, es sei denn, die selbst gewählte. Er ist ganz auf sein eigenes Urteil, seine Vorlieben und sein Bedürfnis nach Engagement gestellt. Und ist mit alledem eine der inspirierendsten, anerkanntesten, ganz und gar unentbehrlichen Gestalten dieser Stadt.

In ihrem kulturellen Leben ist Raue ein unermüdlicher Anreger und Beweger, Stimmführer wichtiger Stimmungen, ein, O-Ton Raue, „Kulturpolitiker ohne Auftrag“. Und Teilhaber natürlich: keine Premiere, kein bedeutendes Konzert, keine wichtige Ausstellung, bei denen er – und seine Frau Andrea Gräfin Bernstorff – nicht auftauchen. Als Anwalt vertritt er, weit über Berlin hinaus, Künstler, Orchester und Sammlungen, die Reihe reicht von Simon Rattle, Claus Peymann bis zu den Bayreuther Festspielen und darüber hinaus – fast ist es leichter zu sagen, wen er nicht vertritt.

Er hat es in dieser Rolle sogar geschafft, populär zu werden. Mit der MoMa-Schau, spektakuläre Mischung von Kunst-Idee und Event, erreichte er Kunstfreunde und Kunstfremde gleichermaßen – am Ende hatten alle in der berühmten Schlange gestanden, die sich um die Neue Nationalgalerie ringelte. Aber das war nur ein Höhepunkt jener 31 Jahre, in denen er als Vorsitzender den von ihm mitgegründeten Freundeskreis der Nationalgalerie zum Parade-Fall bürgerlicher Kunstfreundschaft gemacht hat. Der Verein ist zum Exempel eines möglichen Verhältnisses von Bürgerschaft und Kunstbetrieb in einer Zeit geworden, in der die öffentliche Kulturfinanzierung an ihre Grenzen stößt.

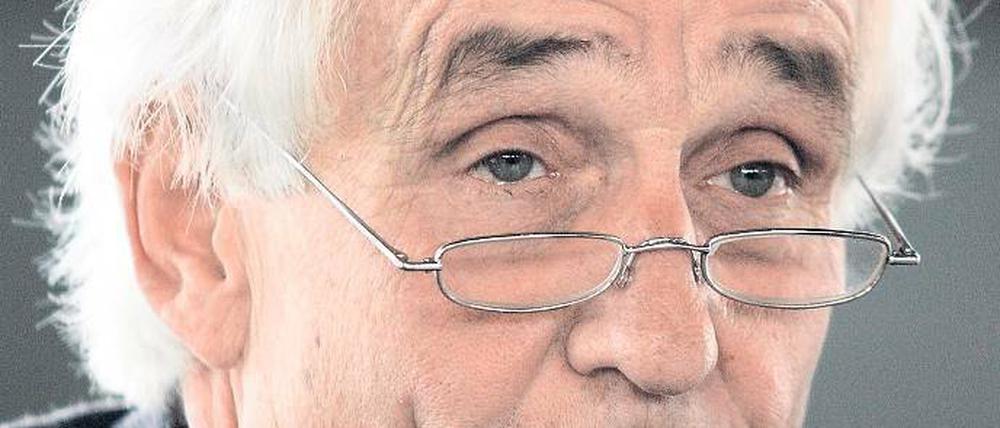

Das Ereignis ist stadtbekannt, oft beschrieben und ja auch beschreibenswert: die Fliege, wehendes, mittlerweile ergrautes Haupthaar, die schnelle Suada, der lockere, schlagfertige Witz. Hat der Anwalt Raue für ein Künstlerehepaar nicht einmal den Urheberschutz als Kunstwerk erstritten? Hier wäre ein dankbares Objekt, Juristenarbeit sozusagen im Selbstversuch. Nur dass der Charme, mit dem dieser elegante Causeur sich als Hans-Dampf-in-allen-Kulturgassen und -Boulevards bewegt, leicht übersehen lässt, dass hier ein hoch professioneller, erfolgreicher Anwalt agiert. Lange Seniorpartner einer großen amerikanischen Rechtsfirma, betreibt Raue dieses Geschäft inzwischen als Namensgeber einer neu formierten Bürogemeinschaft.

Was hält diese sprühende Lebendigkeit in ihrer heiteren, gelassenen Fasson? Es ist der offenbar unerschöpfliche Enthusiasmus dieses Mannes. Der nicht genug bekommen kann von Bildern, Tönen und Büchern. Dem bei seinen gelegentlichen Ausstellungsführungen jedes zweite Bild ein Lieblingsbild ist. Dessen Wohltätigkeitsauktionen zu Ein-Personen-Stücken werden. Dessen Leben mit Kunst sich niederschlägt in den Werken an den Wänden seiner Kanzlei, die rechtens als Galerie mit angeschlossenem Bürobetrieb zu bezeichnen wäre. Keineswegs bequeme Arbeiten übrigens, lieber sperrige. Wie Raue überhaupt vor dem Gewagten nicht zurückschreckt und zum Beispiel ein großer Bewunderer von Schlingensief war. Nur sein Herz ruht tief im Rosenkavalier, 3. Akt, wo im Terzett die Stimmen von Marschallin, Octavian, Sophie anheben.

Dieser überzeugte Berliner ist übrigens ein Bayer, und vielleicht steckt etwas davon in Raues ganz unpreußischer Liebenswürdigkeit. In Wahrheit ist er natürlich ein West-Berliner, wie er im Buche steht. Und ist diese Kulturstadt West-Berlin, anregend und aufregend, nicht ihr wirkliches Erbe an das neue, vereinigte Berlin? Peter Raue ist Zeuge. Und Bürge für dessen Weiterwirken. Am heutigen Freitag wird er siebzig Jahre alt. Hermann Rudolph

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: