© Archiv MUSEUM Wilhelm BUSCH

160 Jahre Max und Moritz: „Die vielleicht ungezogensten Kinder der Welt“

Eine Ausstellung in Hannover spürt dem Erfolg von Wilhelm Buschs populärer Bildgeschichte nach und würdigt die Lausbuben als „Antagonisten zum bürgerlich-spießigen Zeitgeist“.

Stand:

Über diese Entscheidung dürfte sich der Verleger Heinrich Richter später oft geärgert haben. Rund 160 Jahre ist es her, da bot ihm ein damals 32-jähriger Autor und Zeichner namens Wilhelm Busch das Manuskript einer Lausbubengeschichte an.

Buschs Vorgängerwerk, die humoristischen „Bilderpossen“, hatte sich jedoch nicht gut verkauft. Also lehnte Richter das neue Werk ab. Es landete bei dem Münchener Verleger Kaspar Braun – und bescherte dem einen Erfolg sondergleichen.

„Max und Moritz – Eine Bubengeschichte in sieben Streichen“ erreichte schon zu Buschs Lebzeiten 56 Auflagen und gilt heute international als Klassiker der Bildliteratur – und eine der Keimzellen der Kunstform Comic, wie jetzt eine neue Ausstellung in Hannover zu 160 Jahren „Max und Moritz“ illustriert.

© Archiv MUSEUM Wilhelm BUSCH

„Böse?! Widerstand und Verbrechen“, lautet der Titel der Schau über die laut Ankündigung „vielleicht ungezogensten Kinder der Welt“. Von diesem Sonnabend an bis zum 8. Februar 2026 ist sie in Hannover zu sehen: Im Museum Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst.

Auch Isabel Kreitz, Nicolas Mahler und Tomi Ungerer sind vertreten

Die in der Ausstellung behandelten und mit vielen Originalzeichnungen illustrierten Fragen fast das Museum so zusammen: „Ist ‘Max und Moritz’ eigentlich für Kinder geeignet? Wer kennt die beiden heute, was verbindet man mit ihnen und wie entstand die Bildergeschichte? Wie blicken Zeichner*innen heute auf Max und Moritz? Was hat Buschs Auseinandersetzung mit Widerstand, Schadenfreude und widerborstigem Verhalten mit seiner eigenen Biografie zu tun? Und wie gegenwärtig sind diese Themen in unserer Gesellschaft?“

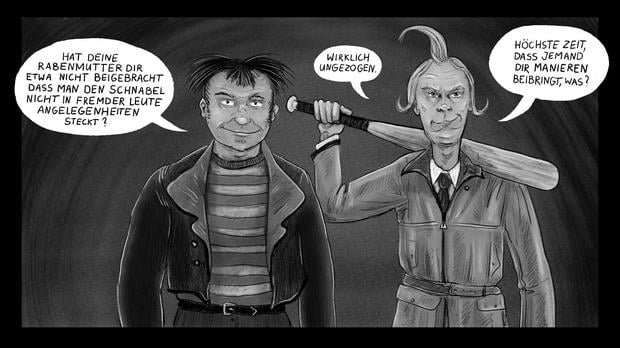

Neben Zeichnungen, Skizzenbüchern, Karikaturen, Gemälden, Bildergeschichten von Wilhelm Busch zeigt das Museum laut Ankündigung auch Videos und historische Fotografien aus der eigenen Sammlung. Außerdem gibt es Arbeiten aktueller Zeichnerinnen und Zeichner zu sehen, die sich mit Buschs Werk befasst haben. Vertreten sind unter anderem Greser und Lenz, Ruth Hebler, Isabel Kreitz, Nicolas Mahler, Marie Marcks, Ronald Searle, Julia Steinmetz, Franz Suess, Tomi Ungerer, F. K. Waechter und Studierende der HAW Hamburg, wo Anke Feuchtenberger als Professorin unterrichtet.

© Julia Steinmetz

Der größte Schatz des Museums sind aber nach wie vor die Originalzeichnungen Buschs. Hier sieht man die beiden Racker so, wie Busch sie am Anfang seiner Karriere zum ersten Mal zu Papier gebracht hat. So nah ist man dem Schöpfungsprozess von „Max und Moritz“ sonst nie.

Frühe Vorläufer des modernen Comics

Für die ab Ende 1865 in Buchform verbreitete Bildgeschichte musste Busch seine Zeichnungen seitenverkehrt in Holzdruckstöcke schneiden. Das Ergebnis waren zwar immer noch bemerkenswert dynamische Bilder. Seine Bleistiftzeichnungen wirken jedoch noch lebendiger und vermitteln durch die Kombination mit Buschs Handschrift das Gefühl, man schaue dem Meister bei der Schöpfung seiner Geschichten über die Schulter.

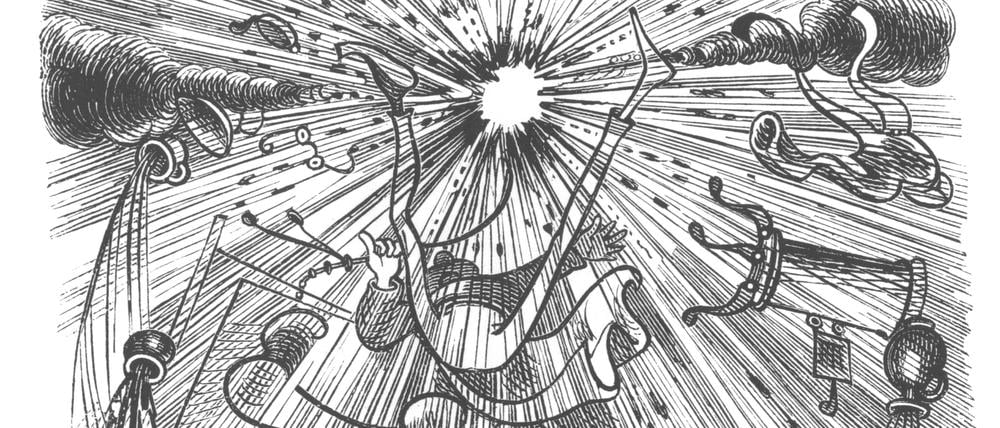

Vor allem jene Szenen, in denen es rasant zugeht, könnten sich so ähnlich auch in modernen Comics wiederfinden, wenngleich bei Busch Wort und Bild noch klar getrennt sind und es sich daher nicht um Comics im engen Sinne handelt.

Dennoch: Wenn der Schneidermeister Böck durch das Zutun von Max und Moritz in einen Fluss fällt und von zwei Gänsen hinausgezogen wird („Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt sogleich“), hat Busch daneben schwungvolle Bewegungsstriche gezeichnet, wie man sie heute vor allem aus Mangas oder Superheldencomics kennt. Und wenn die mit Schwarzpulver gefüllte Pfeife des Lehrers Lämpel explodiert und darunter „Rums!!“ steht, ist es zur Lautmalerei des Comics nur noch ein kleiner Schritt.

Strafe und Gewalt waren dem Künstler freilich nicht nur durch Sagen und Märchen, die er mit Begeisterung sammelte, vertraut.

Museum Wilhelm Busch

Wieso die beiden Bösewichte über 160 Jahre lang so populär blieben, ist eine der Fragen, der jetzt die aktuelle Ausstellung nachgeht. „Wilhelm Busch erschuf Max und Moritz — wie viele andere seiner Figuren — nicht einfach nur als aufmüpfige Lausebengel mit blinder Zerstörungswut“, heißt es in einem Text des Museums. „Sie treten vielmehr als kritische, chaotische Antagonisten zum bürgerlich-spießigen Zeitgeist auf, die den Status quo in Frage stellen und der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten.“

Buschs künstlerische Auseinandersetzung mit Widerstand, Schadenfreude und aus der Norm fallendem Verhalten dürfe dabei zu großen Teilen durch seine eigene Biografie geprägt worden sein: „Strafe und Gewalt waren dem Künstler freilich nicht nur durch Sagen und Märchen, die er mit Begeisterung sammelte, vertraut“, erläutert ein Text zur Ausstellung. „Die im 18. und 19. Jahrhundert populäre Schwarze Pädagogik, die körperliche Gewalt, Demütigungen und Einschüchterungen als legitime Erziehungspraktiken verstand, erfuhr er am eigenen Leib.“

Weitere Bereiche der Ausstellung sind der „Weltmarke Max und Moritz“ gewidmet und zeigen Produkte, Wortspiele und Werbeslogans mit den weiteren Figuren. In Straßeninterviews habe man zudem Menschen aus Hannover zu Buschs Figuren befragt: „Die Antworten sind ebenso Teil der Ausstellung wie Max-und-Moritz-Fotos aus der ganzen Welt, die nach einem Aufruf des Museums eingesandt wurden.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: