© Panini

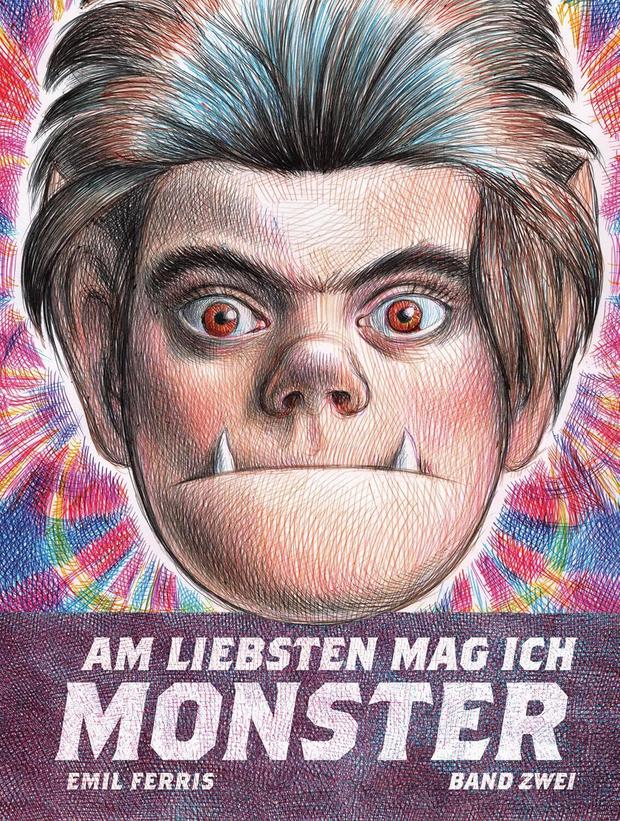

Comic-Epos „Am liebsten mag ich Monster“: Kunstwerk mit dem Kugelschreiber

Der zweite Band von Emil Ferris‘ gefeierter Graphic Novel beeindruckt ein weiteres Mal durch eine vielschichtige Erzählweise und handwerklich raffinierte Bilder im Notizbuch-Look.

Stand:

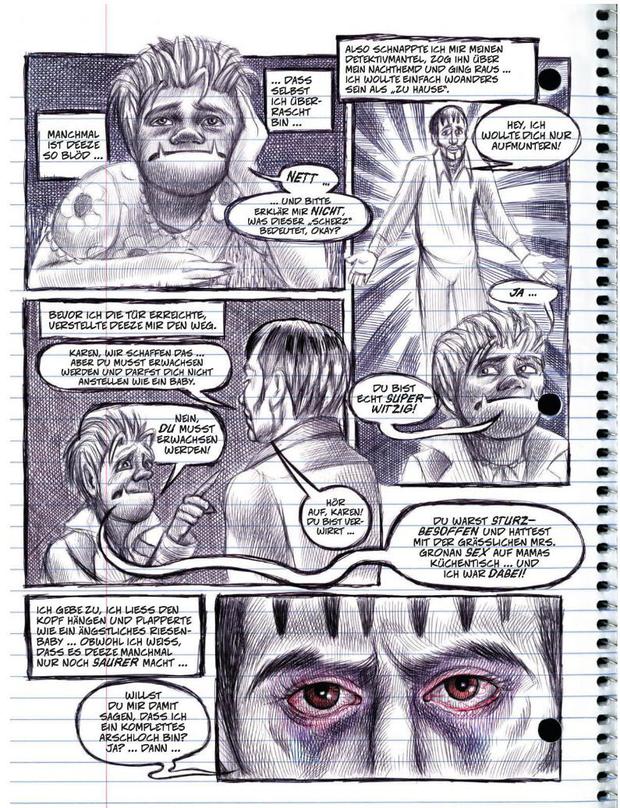

Kleinkriminelle und Bauchredner, Prostituierte und Straßenprediger, vernachlässigte Kinder und ein singender Koch: Das Figurenensemble des Comic-Epos „Am liebsten mag ich Monster“ ist so schillernd und vielseitig wie der visuelle Stil, den die US-Zeichnerin Emil Ferris dafür gewählt hat.

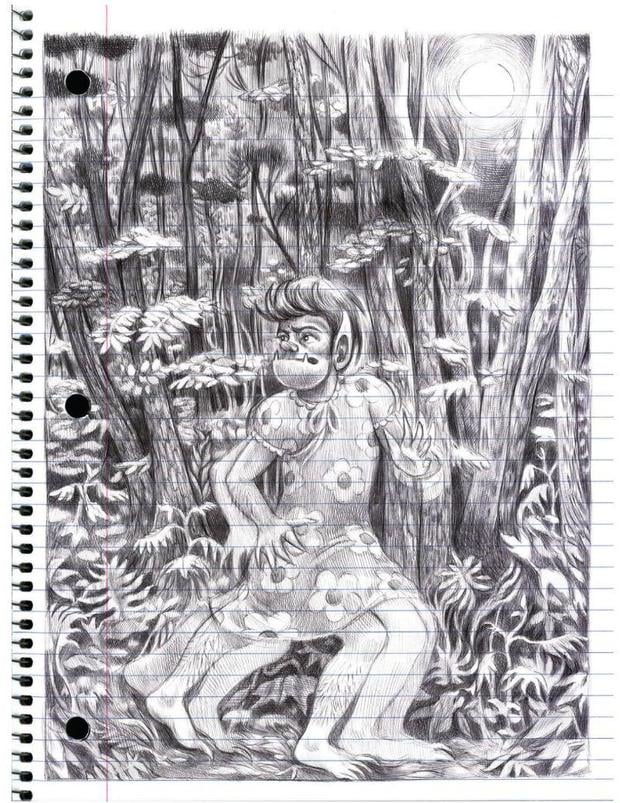

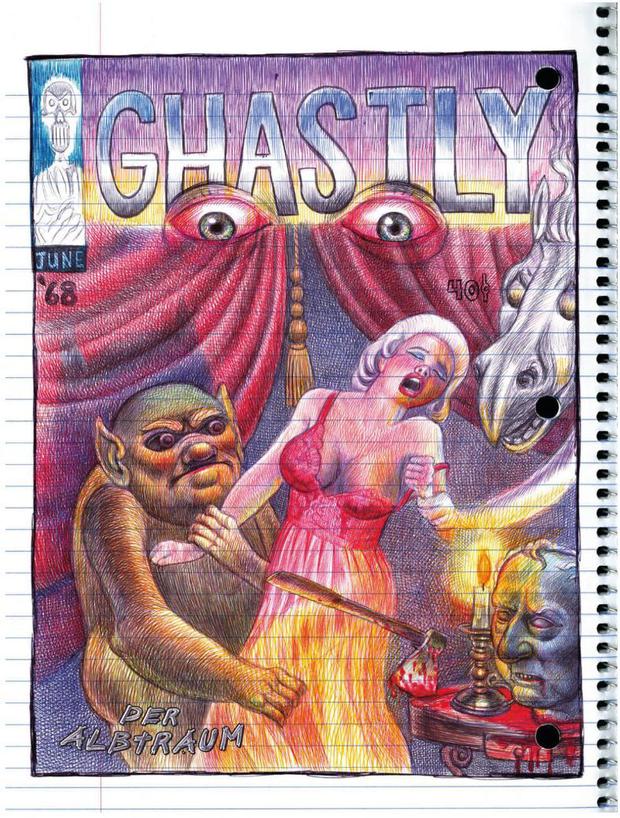

Doch von der Anmutung eines von Pulp-Motiven durchzogenen, mit dem Billig-Kugelschreiber vollgezeichneten Notizbuchs, die auch der jetzt auf Deutsch erschienene zweite und letzte Teil dieses 800-Seiten-Werkes auf den ersten Blick vermittelt, sollte man sich nicht auf die falsche Fährte führen lassen.

Ja, „Am liebsten mag ich Monster“ (Übersetzung Gerlinde Althoff, Panini, Band 2: 420 S., 39 €), dessen erster Band 2018 von der Tagesspiegel-Jury zum besten Comic des Jahres gewählt wurde und zahlreiche weitere Branchenpreise bekam, ist auch eine Hommage an die US-Horrorcomics und Trash-Filme der 1950er und 60er Jahre. Vor allem aber ist die als Tagebuch eines jungen Mädchens angelegte Erzählung ein so kunstvoller wie komplexer psychologischer Thriller, der seinesgleichen sucht.

© Panini

Im Zentrum des zweiten Bandes steht erneut die eigenbrötlerische, von Gleichaltrigen gemobbte Ich-Erzählerin Karen, eine zu Beginn der Geschichte zehnjährige Schülerin mit einer ausufernden Fantasie, einem morbiden Humor und einer von ihrem älteren Bruder Dee befeuerten Liebe zur bildenden Kunst, die ihr bei der Alltagsbewältigung hilft.

Bewährungsprobe für die Geschwister-Beziehung

Während im ersten Band neben Karens Geschichte auch die Biografie ihrer Nachbarin, der Holocaust-Überlebenden Anka Silverberg, eine zentrale Rolle spielte, nimmt in der Fortsetzung der widersprüchliche Charakter von Karens charismatischem Bruder viel Raum ein. Durch dessen erst nach und nach in ihrer Tragweite erkennbare kriminelle Verstrickungen wird die von tiefer gegenseitiger Zuneigung geprägte Geschwister-Beziehung auf eine schwere Probe gestellt.

© Panini

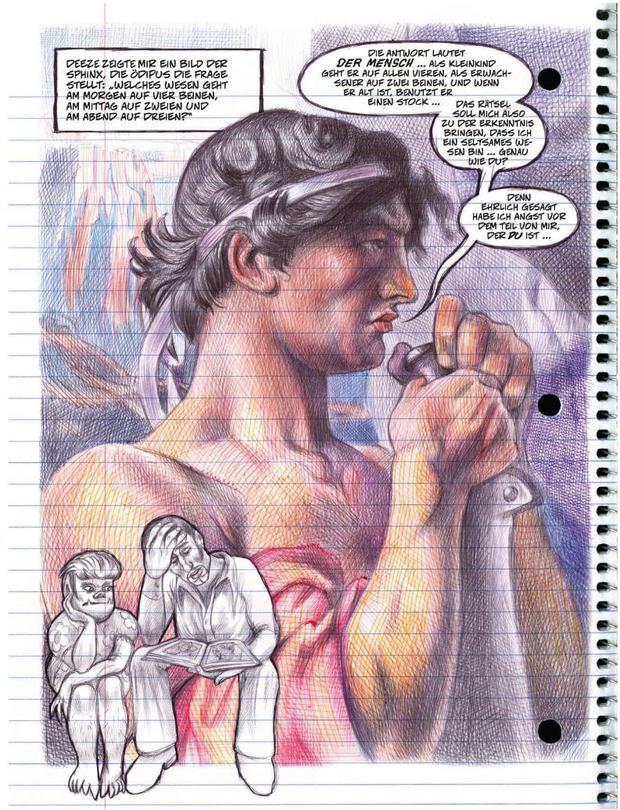

In handwerklich raffinierten Bildern, die neben Popkultur-Zitaten auch kunstgeschichtliche Einflüsse von Goya, Daumier und Klassikern der Illustrationskunst erkennen lassen, erzählt die 62-jährige Ferris mehrere miteinander verschränkte Geschichten. Auf einer Ebene ist es ein Entwicklungsroman mit der offensichtlich autobiografisch inspirierten Karen als Hauptfigur, die im Chicago der 1960er Jahre aufwächst, sich selbst halb als Werwolf und halb als Privatdetektiv im Bogart-Look sieht. So wird sie von Ferris auch so gezeichnet.

Viele Facetten von Karens Persönlichkeit führt Ferris jetzt noch stärker aus als im ersten Band: Ihren unbändigen Individualismus, ihre Ablehnung gesellschaftlicher Konventionen, ihre Zuneigung zu Außenseitern sowie die im Laufe der Erzählung an Bedeutung gewinnende queere Selbstfindung der Figur.

© Panini

Als weitere Erzählebenen gibt es eine Art Krimi-Plot, denn Karen hat sich zum Ziel gesetzt, den mysteriösen Tod von Anka Silverberg aufzuklären, der im ersten Band ein zentrales Ereignis war. Dazu kommen weitere Nebenhandlungen, die sich zum einen aus der Lebensgeschichte der Verstorbenen und zum anderen aus Karens Begegnungen ergeben. So trifft sie etwa einen Straßenphilosophen, eine Schulfreundin, die gerade ihr Coming-Out als trans Frau hatte sowie eine Gangster-Gattin, die Clownsfiguren sammelt.

Das führt dazu, dass der zweite Band von „Am liebsten mag ich Monster“ an manchen Stellen so überfrachtet ist, dass man einzelne Kapitel mehrmals lesen muss, um sich alles zu erschließen. Realität und surrealistische Fantasie gehen in dieser Erzählung ebenso fließend ineinander über wie die unterschiedlichen Erzählebenen und Zeichenstile. Manche Bilder auf den fast obsessiv gefüllten Seiten wirken skizzenhaft und roh, andere sind akribisch bis in die letzte Kreuzschraffur ausgeführt.

© Panini

Handwerklich wirken Ferris‘ stellenweise wie im Rausch gezeichnete Bilderfolgen noch filigraner und ausgereifter als im ersten Band. Andererseits gibt es zwischendurch immer wieder auch skizzenhafte Elemente, die dem Werk eine spontane, unvollendet wirkende Anmutung verleihen.

Weitere Comics mit den Figuren sind schon in Arbeit

Ferris‘ Porträts ihrer Figuren bestechen ein weiteres Mal durch fein nuancierte Gesichtsausdrücke, der virtuose Einsatz von Licht und Schatten verleiht vielen Bildern trotz der Kugelschreiberästhetik eine plastische Anmutung. Vielfältige Bezüge zur Kunstgeschichte, zur griechischen Mythologie, zu politischen und sozialen Fragen geben dem Werk zusätzliche Tiefe.

© Panini

Am Schluss werden zwar nicht alle Fragen beantwortet, die im Laufe der Erzählung aufgeworfen wurden. Aber Ferris hat in Interviews bereits angedeutet, dass sie mit der Geschichte von Karen und den Menschen um sie herum noch nicht abgeschlossen hat. Weitere Comics mit deren Erlebnissen seien bereits in Arbeit.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: