© picture alliance/dpa/Peanuts Worldwide LLC

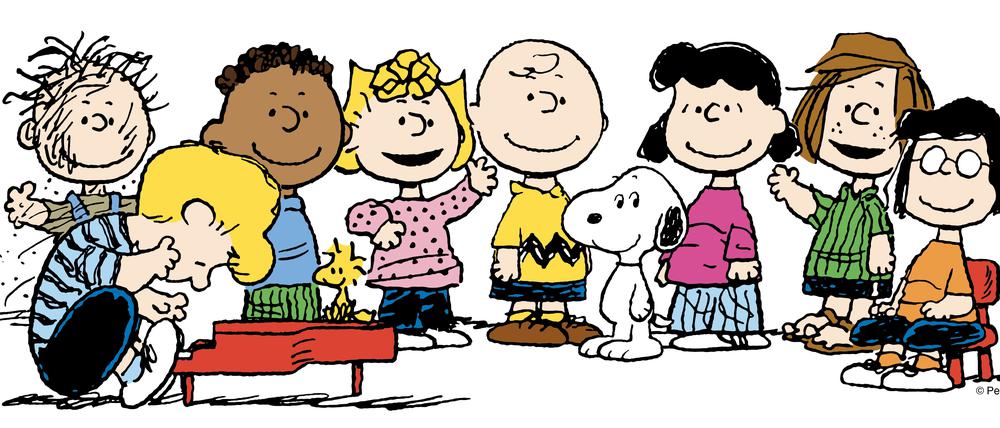

75 Jahre „Peanuts“: Wo Charlie Brown, Snoopy und Co. zu Hause sind

25 Jahre nach dem Tod ihres Schöpfers sind die „Peanuts“ weiterhin weltweit populär. Das dürfte auch daran liegen, dass der Zeichner viel Inspiration aus seinem eigenen Leben zog.

Stand:

Müssen wir uns Charles M. Schulz als unglücklichen Menschen vorstellen? „Ich glaube, ich kann niemals richtig froh sein“, soll der Schöpfer der „Peanuts“ im Frühjahr 1951 seiner ersten Frau Joyce Halverson gestanden haben.

Da war es gerade ein halbes Jahr her, dass die erste Folge seines Comicstrips in US-Zeitungen erschienen war. Der globale Siegeszug der kleinen Helden mit den großen Persönlichkeiten stand noch bevor.

Im ersten Strip spaziert die Hauptfigur Charlie Brown grinsend an zwei anderen Kindern vorbei, die am Straßenrand sitzen. „Der gute alte Charlie Brown“, sagt eines der beiden zweimal in Hörweite des Jungen. Und fügt im letzten Panel hinzu: „Wie ich ihn hasse!“

© © 1950 Peanuts Worldwide LLC, Dist. by Andrews McMeel © PNTS

Damit war der Ton gesetzt, auch wenn die Strips ihre philosophische Tiefe erst noch entwickeln und sich auch in zeichnerischer Hinsicht stark reifen sollten.

Je erbärmlicher er sich fühlte, desto mehr Herzblut floss in sein Werk.

Rheta Grimsley Johnson in ihrer vom „Peanuts“-Schöpfer autorisierten Biografie „Good Grief – The Story of Charles M. Schulz“

Schaut man sich an, wie es dem sympathischen Pechvogel Charlie Brown und seinen Freunden in den folgenden knapp 50 Jahren bis zu Schulz’ Tod am 12. Februar 2000 ergangen ist, wie sie sich den Prüfungen und Rückschlägen des Lebens gestellt haben, dann drängt sich eine Vermutung auf: Der Autor hatte hier aus seinem eigenen Leben geschöpft.

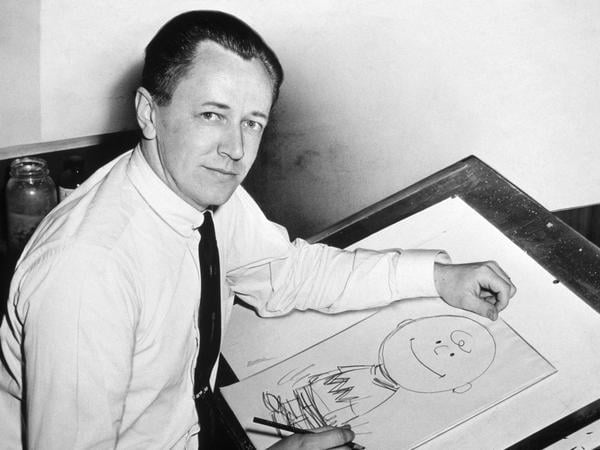

© IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive

Wie sonst hätte er so einfühlsam die alltäglichen Erlebnisse seines jungen Ensembles vermitteln können? Von Charlie Brown, der immer wieder ganz offen über seine depressiven Phasen, seinen Kampf um Anerkennung und sein permanentes Scheitern spricht? Von dem klugen, aber von Ängsten geplagten Linus mit seiner Kuscheldecke? Von der von einer peinlichen Situation in die nächste stolpernden Peppermint Patty? Oder von Charlies kleiner Schwester Sally, die tapfer gegen die Zumutungen des Alltags rebelliert?

In der Biografie des Autors lassen sich vor allem in seiner Jugend bemerkenswert viele Bezugspunkte zu zentralen Motiven des Comics finden, der auch heute noch mit seinem gelegentlich sarkastischen Humor und seinen minimalistischen Zeichnungen ein weltweites Publikum anspricht.

Charles Monroe Schulz kommt am 26. November 1922 in Minneapolis als einziges Kind eines deutschstämmigen Vaters und einer aus Norwegen stammenden Mutter zur Welt. Der junge Charles wächst im benachbarten Saint Paul als überbehütetes Einzelkind auf, das sich in Vaters Geschäft vor der Welt da draußen versteckt.

© Lars von Törne

So beschreibt es David Michaelis in seiner umfangreichen Biografie „Schulz and Peanuts“ von 2007, in der er sich auf Familienangehörige und einstige Weggefährten bezieht.

Parallelen zwischen Charlie Brown und Charles M. Schulz

Schulz Senior ist Barbier – wie im Comic der Vater Charlie Browns. Die erste Wohnung der Familie Schulz wie auch der kleine Frisiersalon des Vaters befinden sich in einem zweigeschossigen Backsteinhaus an einer unscheinbaren Kreuzung im Westen von Saint Paul.

Bis vor ein paar Jahren hing im Erdgeschoss des Hauses, in einer inzwischen geschlossenen Kneipe, noch das alte, rot-blau gestreifte Friseurschild von Schulz’ Vater.

© Lars von Törrne

Ein Foto an der Wand des Lokals zeigte einen jungen, schlanken Mann auf einem der Stühle, der stolz einen Scheck in die Kamera hielt: die ersten Dollars, die Charles M. Schulz 1950 mit seinem Comicstrip verdiente, dessen lebenskluger Witz bis heute weltweit verehrt wird.

© dpa/Brennan Spark

In diesem Gebäude und den umliegenden Straßen spielt der von allen nur Sparky gerufene, als schüchtern und zurückhaltend geltende Junge mit dem Hund der Familie. Der hört auf den Namen Spike und beherrscht Kunststücke wie das Klingeln an der Haustür. Später wird er Schulz zur Figur des anthropomorphen Beagles Snoopy inspirieren.

Hier und in der Schule ein paar Ecken weiter sammelt der hochintelligente Junge beim Spiel mit Nachbarskindern den Stoff für die vielschichtigen Alltagserlebnisse des ewig unverstandenen Charlie Brown und seiner Altersgenossen.

Wenn Charlie von seinen vermeintlichen Freunden ausgelacht wird, wenn die gnadenlose Lucy ihn immer wieder beim Football auflaufen lässt, wenn er und die anderen Kinder sich über den Sinn des Lebens und ihre Zweifel daran unterhalten, wenn Snoopy sein einziger halbwegs verlässlicher Freund zu sein scheint – an dieser Kreuzung in Minnesota im Mittleren Westen der USA liegen die Wurzeln jener traurigen Weisheit, die die Comics erfüllt.

Sparky will gemocht werden, weiß aber nicht recht, wie man Freunde macht.

David Michaelis in seiner Biografie „Schulz and Peanuts“ über die Jugendjahre von Charles M. Schulz

„Sparky will gemocht werden, weiß aber nicht recht, wie man Freunde macht“, schreibt sein Biograf Michaelis über Schulz’ Kindheit und Jugend. Der Junge leidet still darunter, dass er von niemandem richtig wahrgenommen wird, und verbringt seine ersten Lebensjahre als Einzelgänger.

© Lars von Törne

Weil er ein sehr guter Schüler ist, überspringt er in der Grundschule eine Klasse, mit der Folge, dass der klein gewachsene Junge seinen neuen Mitschülern körperlich noch unterlegener ist als zuvor. Michaelis beschreibt Schulz als von den Klassenkameraden gering geschätzten Schlaumeier, der seine Fähigkeiten herunterspielt, um nicht aufzufallen.

Niemand versteht, was in ihm los ist

Im Comic ist Charlie Browns zentrales Problem, dass niemand versteht, was in ihm los ist. Keiner scheint zu erkennen, zu welchen großen Taten er eigentlich fähig wäre – wenn nicht immer etwas dazwischenkäme.

1943 stirbt Schulz’ Mutter, mit der ihn eine enge Beziehung verband. Zur gleichen Zeit wird Schulz zur US-Armee eingezogen und ab Februar 1945 bis kurz nach dem Kriegsende in Deutschland eingesetzt.

Auch nach der Armeezeit, die er als belastend empfindet, hat der sozial unsichere Schulz zunächst nicht viel mehr Glück mit seinen Mitmenschen. Eine Jugendfreundin, von der er sich etwas erhofft hatte, zeigt ihm die kalte Schulter, weitere Zurückweisungen durch andere Frauen folgen.

© Lars von Törne

Erfolg hat er aber mit seinen Zeichnungen: Im Oktober 1950 erscheint der erste Strip der „Peanuts“ in sieben Zeitungen. Danach geht es rasant weiter. Zu ihren besten Zeiten werden die „Peanuts“ weltweit in mehr als 2600 Zeitungen täglich abgedruckt. Auch Schulz’ Privatleben wendet sich zum Besseren: Er heiratet die selbstbewusste Joyce Halverson, mit der er vier Kinder bekommt.

Depressionen und Panikattacken

In den späten 1950er Jahren verdient Schulz bereits das Zehnfache des US-Durchschnittsgehaltes. Dennoch ist der Zeichner mit seiner Arbeit unzufrieden, er zweifelt an sich. Zunehmend machen ihm Depressionen und Panikattacken das Leben schwer, wie in mehreren Biografien dokumentiert ist.

Dazu kommt eine starke Abneigung, das Atelier zu verlassen. „Sein Zuhause war seine Schmusedecke“, schreibt David Michaelis. Genau wie bei der Figur des Linus, der nie ohne security blanket – den längst geläufigen englischen Begriff hat Schulz geprägt – das Haus verlässt.

© picture alliance/dpa/Charles M. Schulz Museum/Brennan Spark Photography

Schulz hat als Erwachsener die Zurückweisungen seines Lebens und das Verlieren zu seinem Fachgebiet gemacht und lebenslang an deren perfekter Umsetzung in seiner Kunst gearbeitet, so die Autorin Rheta Grimsley Johnson in ihrem von Schulz autorisierten Buch „Good Grief – The Story of Charles M. Schulz“ von 1989.

Das sei in persönlicher wie künstlerischer Hinsicht zu verstehen: „Je erbärmlicher er sich fühlte, desto mehr Herzblut floss in sein Werk.“ Auf Basis langer Interviews mit Schulz und vielen Weggefährten beschreibt Grimsley Johnson den Zeichner als „Kriegsveteran mit einer Depression, die ihn sein ganzes erwachsenes Leben begleitet hat“.

© picture alliance/dpa/Schulz Family Intellectual Property Trust/Charles M. Schulz Museum

„Die Poesie der „Peanuts““, so hat Umberto Eco mal in einem Aufsatz über Schulz’ Werk geschrieben, „entsteht daraus, dass wir in dem Verhalten der Kindergestalten die Nöte und Sorgen der Erwachsenen wiederfinden.“

Er war ein Künstler, der viel Inspiration aus seinen Neurosen zog.

Jean Schulz, die zweite Ehefrau des Zeichners

Dass sich bis heute so viele Menschen weltweit in den Figuren wiedererkennen, dürfte zu einem wesentlichen Teil daran liegen, dass ihr Autor sehr genau wusste, wovon er erzählte.

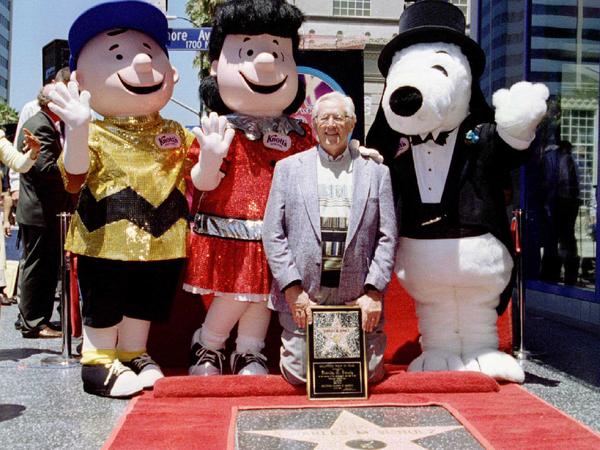

© REUTERS/Reuters Photographer

Bis heute sind die „Peanuts“, deren letzte von Schulz gezeichnete Folge einen Tag nach seinem Tod am 13. Februar 2000 erschien, weltweit populär und haben auch in Deutschland nach wie vor viele Fans.

„Er war ein Künstler, der viel Inspiration aus seinen Neurosen zog“, sagt eine Frau, die den „Peanuts“-Schöpfer in dessen letzten zwei Lebensjahrzehnten wahrscheinlich besser gekannt hat als jeder andere: Jean Schulz, ab 1973 Schulz’ zweite Ehefrau. „Das war seine Art, diese Unsicherheit loszuwerden, dieses Gefühl der Unzulänglichkeit“, sagte sie vor einigen Jahren bei einem Deutschlandbesuch dem Autor dieses Artikels in einem Interview. „Er schrieb darüber, um damit fertigzuwerden.“

© dpa/Brennan Spark

Den Begriff „Depression“ hört die Witwe in Zusammenhang mit ihrem Mann allerdings nur ungern. Für seinen Gemütszustand sei der Begriff nie zutreffend gewesen: „Wenn man in unserer Gesellschaft Depression sagt, dann ist das eine klinische Diagnose.“ Es bedeute zum Beispiel, dass man körperliche Symptome habe und dass man unfähig sei, normal zu agieren. So sei Sparky aber nicht gewesen: „Ich nenne es lieber Melancholie.“

Man solle nicht außer Acht lassen, so mahnte Jean Schulz damals bei ihrem Deutschlandbesuch, dass Charlie Brown ja trotz aller Rückschläge und Zweifel seinen Optimismus nie ganz verliere. Ihr Mann habe das Leben und die Menschen um sich herum geliebt und ihnen das auch gezeigt. Das spiegele sich auch in seinem Werk.

Natürlich sei die Figur traurig, fühle sich für die Gesellschaft ungeeignet und meinte, dass ihn niemand möge. Aber es gebe doch auch immer wieder die Zuversicht, dass die Dinge sich zum Besseren wenden: „Charlie Brown gibt die Hoffnung nie auf.“ So sei es zeitlebens auch bei ihrem Mann gewesen: „Sparky zeichnete sich einen Weg aus seinem Gefühl der Unzulänglichkeit heraus.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false