© Taschen

90. Todestag von Winsor McCay (1869-1934): Der Schlafwandler im Wunderland

Er schuf mit „Little Nemo in Slumberland“ einen der kunstvollsten Zeitungsstrips der Geschichte und inspirierte Walt Disney. Vor 90 Jahren starb der US-Zeichner Winsor McCay.

Stand:

Der US-amerikanische Zeichner Winsor McCay schuf zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige der schönsten und zeichnerisch reifsten Erzählungen des damals noch jungen Mediums Comic. Bis heute wird er vor allem für die Serie „Little Nemo in Slumberland“ gerühmt, die von fantastischen Ausflügen des kleinen Nemo in eine geheimnisvolle Zauberwelt handelte und deren Folgen damals ganze Zeitungsseiten füllten. Am 26. Juli 1934 starb er im Alter von 64 Jahren in New York. Wir veröffentlichen hier aus Anlass des 90. Todestages erneut einen Text über sein Werk, der 2014 zum ersten Mal im Tagesspiegel erschienen ist.

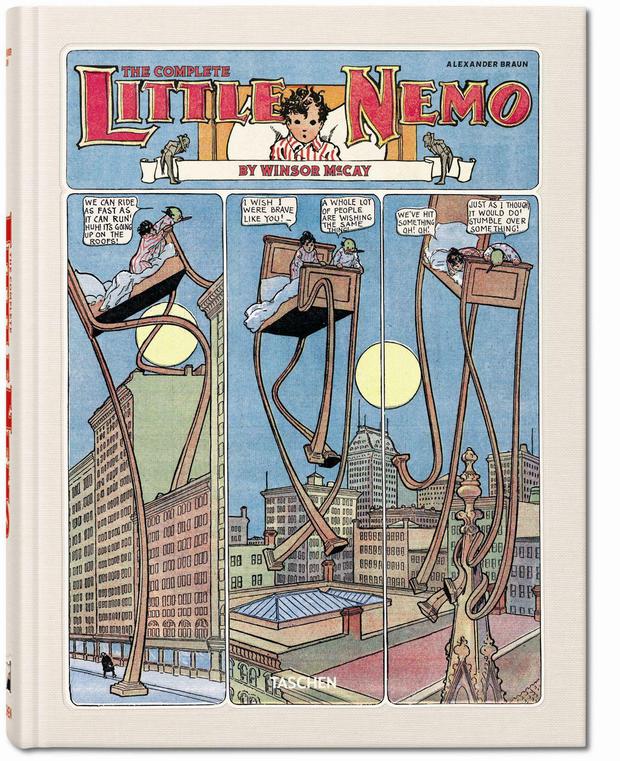

Er ist eigentlich ein ziemlicher Langweiler. Und ein Angsthase obendrein. Wie konnte ausgerechnet dieser Junge im Schlafanzug zum Helden einer der schönsten Zeitungscomicserien der Geschichte werden? Eine Antwort darauf vermittelt die 2014 vom Kölner Taschen-Verlag vorgelegte Gesamtausgabe „The Complete Little Nemo“.

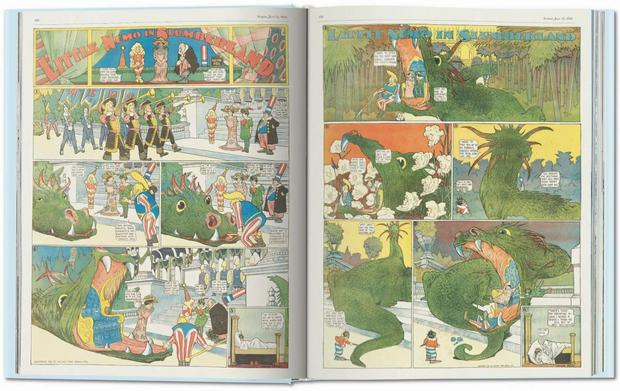

Der Zauber dieser Reihe, das macht die Lektüre der rund 700 großformatigen, im englischen Original belassenen Seiten deutlich, liegt weniger in ihren Figuren oder der Handlung. Dafür sind der kleine Nemo und die Weggefährten auf seinen Traumreisen zu eindimensional angelegt.

© Taschen

Auch der Plot ist eher schlicht. Es beginnt damit, dass der Neunjährige nach dem Zubettgehen von einem Abgesandten des Königs Morpheus eingeladen wird, der Königstochter im Schlummerland als Spielgefährte zur Seite zu stehen - Auftakt von Dutzenden surrealistischen Abenteuern, die Nemo und zahllose Märchengestalten zusammen erleben. Am Ende einer jeden Episode schreckt der Junge auf und merkt, dass es doch wieder nur ein Traum war. Das ist hübsch konstruiert, aber spätestens ab dem dritten Strip vorhersehbar.„Peanuts“-Schöpfer Charles M. Schulz war ein Fan

© Taschen

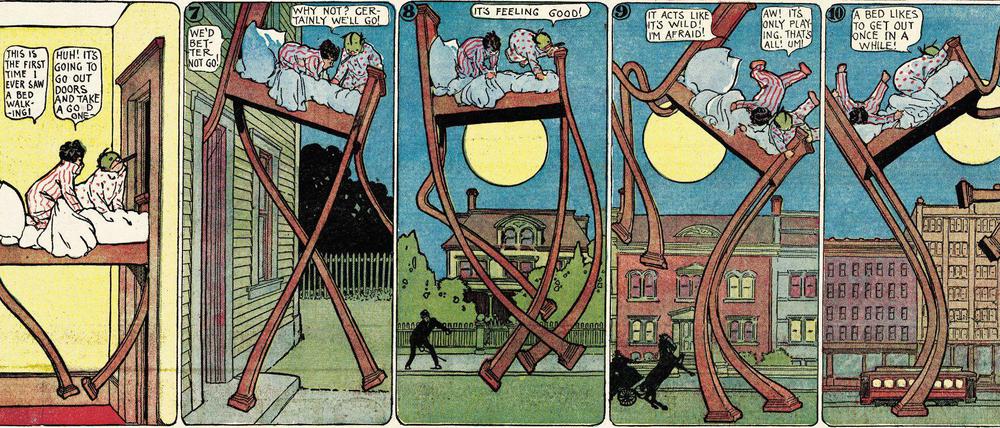

Die Magie, die auch 100 Jahre später von Winsor McCays Strip ausgeht, ist vor allem ihrer visuellen Kraft geschuldet. Solche überbordenden Bilderfolgen wie hier hatte man in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts noch nicht gesehen. Und auch heute lassen viele der fast im einstigen Zeitungsformat reproduzierten 549 Folgen den Betrachter sprachlos angesichts der Bildideen, der experimentellen Perspektiven und Panel-Kompositionen, die hier zum Einsatz kamen.

Mit Nemo kann der Leser zum Mond fliegen, auf Dinosauriern reiten und Unterwasserreiche entdecken. Fabelwesen bewohnen surrealistische Kulissen, deren Form und Farbe sich ständig ändern. Ein Kristallpalast wird zum Zauberwald und der verwandelt sich in eine Miniaturversion New Yorks, durch die Nemo wie ein Riese stapft. Auf Schneeschuhen geht’s zum Nordpol, mit einer von Pfauen gezogenen Kutsche zum Palast von Morpheus. Und immer wieder wird der Traum zum Albtraum, es gibt Piraten, Kannibalen und Erschießungskommandos, Menschen entpuppen sich als Glasgefäße, die bei Berührung zerspringen.

In früheren Jahren sind bereits mehrere Sammelbände dieses Klassikers, der in den USA zwischen 1905 und 1927 erschien, veröffentlicht worden – die meisten beschränkten sich aber auf eine Auswahl aus der Reihe. Die Taschen-Veröffentlichung versammelt erstmals alle Strips, auch die weniger bekannten der späten Jahre. Sie ist mit 38 mal 50 Zentimetern und einem Gewicht von acht Kilogramm größer als die meisten anderen Sammlungen – und sie ist in einer außergewöhnlich guten Druckqualität hergestellt, die anders als bei anderen Reproduktionen auf den Zeichnungen wirklich jedes Detail erkennen lässt.

Ergänzt wird der Band durch einen fundierten, reichhaltig mit zusätzlichen Bildern illustrierten Begleittext des Herausgebers, des Kunsthistorikers Alexander Braun, der sehr gut in den Kontext der US-Unterhaltungsindustrie jener Jahre und in McCays Werk einführt.

© Taschen

In den grotesken Albtraumepisoden der Reihe „Dreams of Rarebit Fiend“ finden sich wesentliche Gedanken von Freuds Psychoanalyse, bevor diese einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. „Little Nemo in Slumberland“ lotet die Tiefen des Unterbewusstseins mit einer Bildsprache aus, wie sie die Surrealisten erst Jahre später verwenden sollten. Und war als Pionier des Trickfilms war er mit Werken wie „Gertie the Dinsoaur“ zudem später eines der Vorbilder Walt Disneys. „Die heutigen Zeitungen könnten etwas mehr Little Nemo gebrauchen“, hat „Peanuts“-Schöpfer Charles M. Schulz mal festgestellt. Recht hat er.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: