© Reprodukt

Sport-Manga „Ping Pong“: Wenn die Tischtennisplatte zum Schlachtfeld wird

In Taiyō Matsumotos jetzt auf Deutsch erschienenem Manga „Ping Pong“ geht es um kindliche Außenseiter, schlummernde Talente und spektakuläre Tischtennis-Duelle.

Stand:

Captain Tsubasa, Mila Superstar oder Hikaru no Go - Sport-Mangas und -Animes erfreuen sich in Japan seit langem großer Beliebtheit und konnten auch hierzulande viele Fans gewinnen. Und das obwohl (oder gerade weil) das Genre nach dem immer gleichen Schema abläuft: Jugendliche Sportler:innen aus kleinen Verhältnissen müssen sich im harten Wettbewerb emporkämpfen und beweisen, was sie drauf haben. „Spokon“ nennt sich das Prinzip (zusammengesetzt aus „sports“ und „konjō“, also „Entschlossenheit“ oder „Willensstärke“), in dem die Bushidō-Tugenden der Samurai auf Sportarten wie Baseball, Fußball oder Basketball übertragen wurden, um universelle Geschichten über menschliches Streben und Persönlichkeitsentwicklung zu erzählen.

© Reprodukt

Auch Taiyō Matsumoto („Gogo Monster“, „Tekkon Kinkreet“) hat sich dem Genre schon mehrmals in seiner Karriere gewidmet, etwa im Box-Manga „Zero“ oder in der Baseball-Serie „Straight“. Nun hat Reprodukt Matsumotos Klassiker „Ping Pong“ (aus dem Japanischen von Daniel Büchner, Lettering: Michael Möller, Font: Uli Oesterle, Reprodukt, 344 S., 14.90 €), der sich komplett um Tischtennis dreht, erstmals auf Deutsch veröffentlicht. Der fünfbändige Manga war ursprünglich von 1996 bis 1997 erschienen und ist 2002 als Real-Film und 2014 als Anime-Serie adaptiert worden.

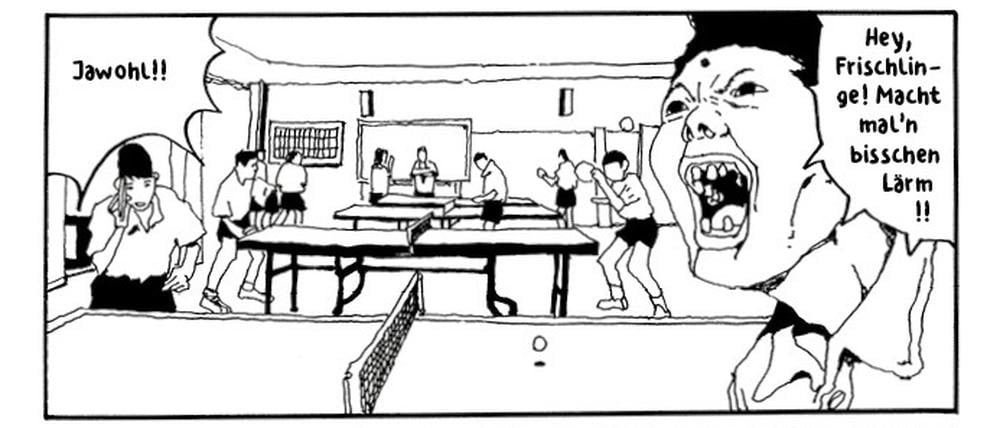

Wie es sich für einen Sport-Manga gehört, dürfen natürlich auch hier die typischen Spokon-Zutaten nicht fehlen: Viel Talent, schwere Gegner:innen, knallhartes Training und emotionale Turniere. Im Mittelpunkt stehen der introvertierte Makoto „Smile“ Tsukimoto und sein prahlerischer Freund Yutaka „Peco“ Hoshino, zwei hochtalentierte Tischtennis-Spieler.

Als sie in die Katase-Oberschule kommen, entdeckt der alte Tischtennis-Trainer Jō Koizumi das Potential der beiden und möchte sie für das Turnier gegen die rivalisierenden Oberschulen trainieren. Bei diesem tritt auch ein chinesischer Austausch-Schüler an, der es fast in das Olympia-Team seines Landes geschafft hätte.

Smile und Peco sind ungleiche Freunde: Peco ist ausschließlich an Tischtennis und den neuesten Softdrink-Marken interessiert, schwänzt jedoch meistens das Training und verlässt sich ganz darauf, dass er immer gewinnt. Smile hingegen ist in sich gekehrt, lächelt nie und bildet sich nichts auf sein Talent ein, das Pecos um einiges übersteigt. Die konkurrierende Kaiō-Oberschule versucht sogar, Smile für ihr Team abzuwerben.

Freundschaft vs. Ehrgeiz

Wer denkt, dass Tischtennis ein netter Zeitvertreib für langweilige Unterrichtspausen ist, wird hier eines Besseren belehrt: Matsumoto inszeniert den Sport, der in Asien einen ganz anderen Stellenwert als im Westen hat, mit großer Ernsthaftigkeit. Nach und nach entwickelt sich ein Schuldrama, in dem es nicht nur um Gewinnen oder Verlieren geht, sondern um das schwierige Ausbalancieren von Ehrgeiz, Talent, Freundschaft und Selbstfindung sowie dem Verhältnis zwischen Lehrer:innen und Schüler:innen.

© Reprodukt

Auffällig ist, dass die Familien von Smile und Peco in „Ping Pong“ überhaupt nicht vorkommen: Fast alle Szenen spielen in der Schule oder in diversen Tischtennis-Hallen, über die Elternhäuser der beiden erfährt man nichts. Dies hängt mit der Biografie von Taiyō Matsumoto zusammen: Als dieser sechs Jahre alt war, stecken ihn seine Eltern ohne nachvollziehbaren Grund in ein Kinderheim.

Ein Kindheits-Trauma, das sich nicht nur in „Ping Pong“ niedergeschlagen hat, sondern vor allem in Matsumotos autobiographisch gefärbtem Manga „Sunny“, der das Leben in einem fiktiven Kinderheim schildert. Ähnliches gilt für „Gogo Monster“: Immer wieder spielen kindliche Außenseiter:innen die Hauptrolle in Matsumotos Werk.

Bälle wie Kugelblitze

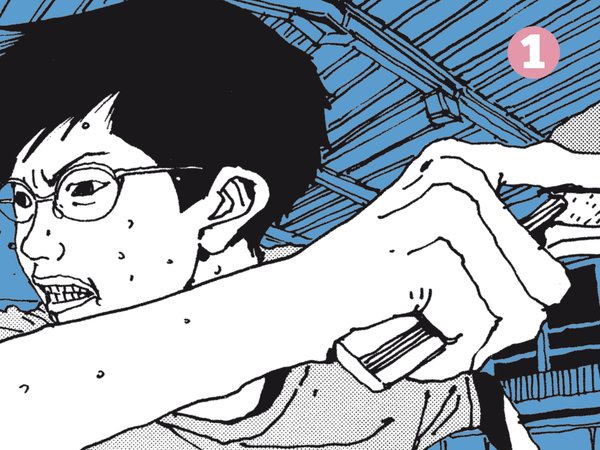

In „Ping Pong“ geht es nicht darum, eine Heldengeschichte zu erzählen: Die Zeichnungen sind realistisch gehalten und eher an Ehrlichkeit als an Schönheit interessiert. Nicht Siegesposen dominieren die Wettkampf-Szenen, sondern von Anspannung verzerrte Gesichter und Körper; man meint förmlich, den Schweiß und die Gummi-Beschichtung der Tischtennis-Kellen riechen zu können.

© Reprodukt

Matsumotos kraftvoller, fiebriger Strich erinnert dabei eher an europäische Independent-Comics, als an Hochglanz-Mangas. Kein Wunder: Der Zeichner verbrachte zu Beginn seiner Karriere einige Zeit in Europa und zählt unter anderem Miguelanxo Prado oder Moebius zu seinen Vorbildern.

Trotz des starken Fokus‘ auf die Charaktere kommt die Action in „Ping Pong“ nicht zu kurz: Die spektakulär in Szene gesetzten Schlagabtäusche erstrecken sich über viele Seiten, die Bälle knallen mit der Wucht von Kugelblitzen auf die Platte, und viele Detailaufnahmen von zusammengebissenen Zähnen, quietschenden Turnschuhen und akrobatischen Handstellungen erzeugen eine Intensität, die bisweilen an ein Dragonball-Duell erinnert. So manche Leser:in dürfte Tischtennis nach der Lektüre von „Ping Pong“ mit anderen Augen sehen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: