© Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venedig

Ein linker Venezianer im Berlin der 1960er: Das Kunsthaus Dahlem feiert Jubiläum mit Emilio Vedova

Der Bildhauer Emilio Vedova kam als Gaststipendiat nach Berlin und ließ sich ausgerechnet im ehemaligen Atelier von Arno Breker nieder. Dort schuf er gewaltige Skulpturen.

Stand:

Zum zehnten Geburtstag macht sich das Kunsthaus Dahlem ein besonderes Geschenk. Emilio Vedovas raumgreifende und hinreißend dynamische Arbeiten kehren zurück an den Ort ihrer Entstehung. Denn genau hier im ehemaligen Atelier des NS-Bildhauers Arno Breker hat der Venezianer diese riesigen, aufklappbar beweglichen und malerisch überbordenden Formate kreiert, die er „Plurimi“ nannte.

Der Künstler wird oft als führender Vertreter des Informel gehandelt, fand das selbst aber unpassend. Nicht als „formlos“, sondern im Gegenteil stark strukturiert empfand er seine Werke. Tatsächlich: Die ausgestellten kleinen Bozzetti, also Entwurfsmodellchen aus Pappe, verraten, wie planvoll Vedova vorging. Kunsthistorisch höchst beschlagen verortete er sich in anderen Traditionen.

Wie stark der 1919 geborene Vedova an die politisch und künstlerisch aufmüpfige Dada-Bewegung in Berlin anknüpfte und auch deren Collage-Technik aufgriff, zeigt die Ausstellung auf eindrückliche Weise. Expressiv ist seine Kunst in jedem Fall. Und sie fordert die Betrachtenden so einladend zur Interaktion auf, zum Herumgehen und Nähertreten, dass die Museumsleitung diesmal auf Absperrbänder zum Schutz der Exponate nicht verzichten konnte. Denn die brachial wirkenden Großformate aus gefundenen Türen, und kantigen Sperrholztafeln, mit rostigen Scharnieren und groben Seilen in den Raum gewuchtet, hält es nicht an den Wänden.

© Foto: Vittorio Pavan, Venedig

Sie machen Malerei zu einer dreidimensionalen Angelegenheit. Als Bildhauer verstand sich der Künstler allerdings nicht. Sein großer Leitstern war der venezianische Altmeister Tintoretto. Auch in dessen Werken pulsiert eine nervöse Unruhe. Aber in puncto Maldynamik und koloristischem Furor spielt Vedova natürlich in einer anderen Liga. Schroff und wild wirkt sein Farbauftrag, gänzlich ungebändigt. Da wird gekratzt, gekleckst, geklebt, auch mit bloßen Händen gearbeitet.

Fotos und Filmaufnahmen zeigen den Künstler farbbespritzt in voller Aktion. Offenkundig war der schlaksige Zweimetermann mit seinem imposanten Vollbart ständig in Bewegung, ein Motoriker, der seinen Aktivitätsdrang in zügige Malgesten und unbändige Experimentierfreude umsetzte. Dass er sich ausgerechnet in dem 9 Meter hohen Staatsatelier von Hitlers Hofkünstler Breker festsetzte, war kein Zufall.

© Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venedig © Foto: Vittorio Pavan, Venedig

Mit einem Stipendium der US-amerikanischen Ford Foundation war Emilio Vedova im Herbst 1963 in die Mauerstadt gekommen. Ein ihm angebotenes Akademieatelier fand er zu klein, zu dunkel vor allem. Der Licht gewöhnte Venezianer, als Handwerkersohn aufgewachsen zwischen den strahlenden Kirchenbauten der Serenissima, machte sich auf die Suche nach einem passenderen Werkraum. Einem, in dem er sich entfalten konnte.

Vedova arbeitete gegen den Geist von Arno Breker an

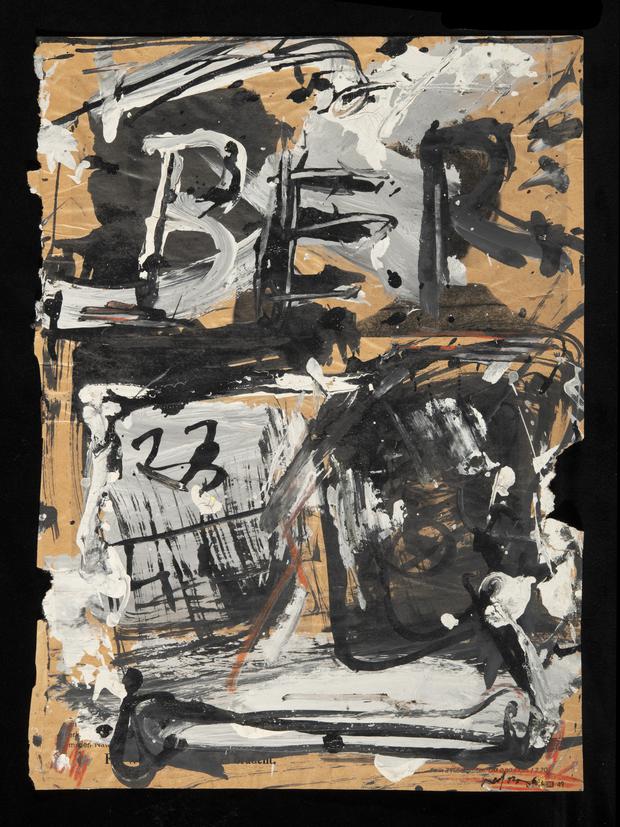

„Berlin / Käuzchensteig, 1“ nannte Vedova eine impulsiv gepinselte Tuschezeichnung, sein Einstandswerk: abstrakt. Ganz am Ende der stillen Wohnstraße, schon halb umschlossen von den Kiefern des angrenzenden Grunewalds, steht das von Albert Speer entworfene Atelierhaus, geplant als Teil einer NS-Elitesiedlung. Welches Erbe Vedova hier antrat, war ihm sehr bewusst. Er setzte seinen Freiheitsfuror dagegen.

Aber erst einmal musste ausgerümpelt werden. Im Seitenflügel werkelte der Berliner Metallbildhauer Bernhard Heiliger. Mit ihm verstand sich Vedova offenbar gar nicht, so Museumsleiterin Dorothea Schöne. Zu unterschiedlich waren die Charaktere, die politischen Haltungen. Der politisch hellwache Vedova stand als Antifaschist und ehemaliger Partisan entschieden links, mischte auch bei Demos mit und schuf im konfliktreich aufgeheizten Jahr 1968 eine Collagenserie aus Zeitungsfotos, in der plakative Stichworte wie „Dutschke“, „Vietnam“ und „España Libre“ keinen Zweifel an der Wirkungsabsicht lassen.

Vedovas Bewunderung galt den Dadaisten wie George Grosz und ihrem gesellschaftskritischen Biss. Die betagte Hannah Höch besuchte ihn im Dahlemer Atelier, auch mit John Heartfield und seinem Bruder Wieland Herzfelde tauschte er sich aus. In der jüngeren Szene war er ebenfalls vernetzt, traf Hans Scharoun oder den Architekten Werner Düttmann, der wenig später auf dem Nachbargrundstück das Brücke-Museum baute.

Hoch oben auf einer Leiter im Vedovaschen Atelierchaos balancierte der Documenta-Impresario Arnold Bode, um die auszustellenden Werke zu begutachten. Sein bekanntestes Hauptwerk aus 18 Monaten in der geteilten Stadt, das „Absurde Berliner Tagebuch ‘64“, schenkte der Künstler der Berlinischen Galerie. Das mehrteilige Riesengebilde soll im kommenden Jahr dort wieder ausgestellt werden, derzeit lagert es im Depot.

Für die jetzige Schau sind vier andere große „Plurimi“ nach Dahlem zurückgekehrt. Eines, aus Privatbesitz, breitet seine Flügel hoch oben an eine Wand geschraubt aus. Die drei Bodenarbeiten kommen aus der Fondazione Vedova. Ihren Sitz hat sie im venezianischen Atelierhaus des Künstlers, einem mittelalterlichen Salzmagazin im Viertel Dorsoduro. Heute ist das ein schickes Kultur-Quartier, unweit der finanzstarken Pinault Collection und der Kirche Santa Maria della Salute.

Seinerzeit, in den 1970ern, war das Areal zum Abriss freigegeben, um öffentliche Schwimmbäder zu schaffen. Emilio Vedovas massiver Protest half, die historische Bausubstanz und damit ein Stück Kulturerbe zu retten. Dass er selbst dann gleich in diese historischen Mauern einzog, hatte vor allem einen praktischen Grund: Er brauchte einen möglichst großen Atelierraum, erzählt Vedova-Kennerin Elena Bianchini von der Fondazione. Und der war in Venedig Mangelware, genau wie in Berlin.

Sein Grunewald-Atelier am Käuzchensteig übernahm wenig später der DAAD für sein Künstleraustauschprogramm. Der riesige Hauptraum wurde nun mittels Zwischenboden in acht kleine Schachtelräume aufgeteilt, für mehrere Stipendiaten. Erst seit dem Einzug des Kunsthauses Dahlem ist er wieder in seinen ursprünglichen Dimensionen erlebbar.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: