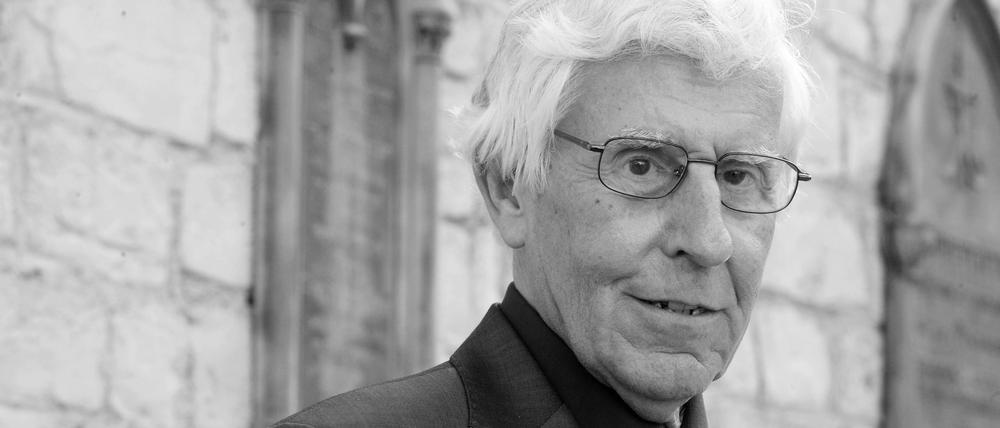

© dpa/Urs Flueeler

Der Literaturbegreifer: Zum Tod von Peter von Matt

Einen Germanisten wie ihn wird es so schnell nicht mehr geben: Peter von Matt versöhnte Wissenschaft und Literaturkritik auf einzigartige Weise. Nun ist der Schweizer im Alter von 87 Jahren gestorben.

Stand:

Zwischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik herrschen bis heute verquere Beziehungen. Aus ihren Universitätssilos schielen viele Professorinnen und Professoren begierig nach dem bunten Grau der Zeitungsspalten und verachten zugleich die journalistischen Windbeutel, die dort ihr Unwesen treiben. In den Legebatterien der Redaktionen wiederum sehnt man sich nach intellektuellen Lichtgestalten und fürchtet sich nicht zu Unrecht vor einem Umstandskrämerdeutsch, auf das sich auch Philologen bestens verstehen.

Peter von Matt hatte eine gesunde Abwehrhaltung gegen die Gefahren beider Soziotope entwickelt. Vom hysterischen Meinen im Tagesbetrieb hielt er sich so fern wie von den akademischen Schachtelsatzwüsten. In seinen Essays sprang er die Gegenstände mit derselben Energie an, wie sie ihn ansprangen. Er formulierte pointiert, suchte aber nicht nach Pointen. Er erzählte denkend und dachte erzählend, bis zu jener Grenze, an der das Gefälle von Primär- und Sekundärtext verschwand. Die Materialität von Sprache zerging ihm auf der Zunge, und er drang in ihre Gewebe bis zum letzten Doppelpunkt ein. Von Matt hatte früh begriffen: Gutes Schreiben kommt von genauem Lesen.

Kritikern zeigte er, wo das Glück literarischer Erkenntnis liegt, Professoren, wovor sie sich fürchten sollten, und Scharen bewundernder Leser, was es überhaupt heißt, ein Gedicht, eine Erzählung oder einen Roman zu verstehen. Dafür hat man ihn mit sämtlichen einschlägigen Preisen dekoriert.

Warum jemand, der offenbar so vieles richtig machte, keine Schule gemacht hat, lässt sich am Ende doch nur mit einer nicht sonderlich breit gestreuten Intuitionsgabe erklären, die sich in seinem Fall mit einem geduldigen Ringen um den bestmöglichen Satz paart.

Schreiben nach eigenen Gesetzen

Das eindrucksvolle Werk, das er geschaffen hat, ist dem 1937 in Luzern geborenen Peter von Matt indes nicht in den Schoß gefallen. Seine Ablösung vom Durchschnittsgermanistentum lässt sich auf das Jahr 1980 datieren. Er hatte, wie er einmal Herlinde Koelbl erzählte, eine Gastprofessur an der Stanford University übernommen und beschloss von einem auf den anderen kalifornischen Tag, nur noch den eigenen Gesetzen zu folgen. Er bekannte aber auch, dass dieser Aufbruch nicht schmerzlos abging: Bis heute werde er beim Schreiben von Zweifeln zerfressen.

Er hatte bei Emil Staiger studiert, dessen Lehrstuhl an der Universität Zürich er später übernahm, und über Franz Grillparzers Bühnenkunst promoviert. Schon Staiger, um die Mitte des letzten Jahrhunderts der einflussreichste Germanist, hatte sich als akribischer Leser profiliert, verbunkerte sich allerdings zusehends in einer kulturkonservativen Haltung gegen alles Moderne – eine Scharte, die von Matt mit staunenswerter Neugier auf das Alte wie das Allerjüngste auswetzt.

Die „Literaturgeschichte des menschlichen Gesichts“ unter dem Titel „…fertig ist das Angesicht“, mit der er seine neue Freiheit 1983 zum ersten Mal feierte, war bereits ein eindrucksvolles Zeugnis seines Aufbruchs. Wer am Beispiel eines ungewöhnlichen Gegenstands erfassen will, welch radikaler Schriftsteller Franz Kafka war, wie ereignisreich ein einziger Satz sein kann und wie oft in einem Absatz das Denken zuweilen die Richtung wechselt, dem gingen hier nicht nur interpretatorisch die Augen über. Sie gehen einem in der Art und Weise, wie man die Physiognomien seiner Mitmenschen studieren kann, regelrecht erst auf.

Theoretisch gewieft, psychoanalytisch bewandert

Peter von Matt unternahm im besten Sinn Versuche, den verblüffenden Strategien literarischer Welterschließung auf die Spur zu kommen, weit über das sprichwörtliche Staigersche „Begreifen, was uns ergreift“ hinaus. Er war theoretisch gewieft, vor allem psychoanalytisch bewandert, trotz seines Kenntnisreichtums aber nicht auf jenes hermeneutische Ostereiersuchen aus, das in Texten nur entdecken will, was der Autor in ihnen angeblich versteckt hat.

In der Trias aus der Analyse eines sprechenden Details, ästhetischer Grundlagenforschung und lebensweltlicher Anknüpfung führte er vor, was die Literatur weiß, was nur sie weiß – und vor allem, wie anders sie es weiß als Philosophie oder Psychologie.

Auf diesem Weg ist er immer besser geworden. Von Matt hat grundlegende Bücher über den „Liebesverrat“ und familiäre Katastrophen („Verkommene Söhne, missratene Töchter“) geschrieben, die das Germanistische längst in Richtung des Komparatistisches überschritten haben. Und er hat sich in „Das Kalb vor der Gotthardpost“ auf sein Schweizertum besonnen.

Gedichte lesen mit anthropologischem Zugriff

Großartig auch sein Reclam-Band „Was ist ein Gedicht?“, die überarbeitete und aktualisierte Version eines Essays, der vor 20 Jahren „Die verdächtige Pracht“ eröffnete: eine Initiation zur Lyrik, wie es in ihrem anthropologischen Zugriff keine zweite gibt. Bei Hanser schließlich klären „Sieben Küsse“ am Beispiel von Virginia Woolf, F. Scott Fitzgerald, Gottfried Keller, Franz Grillparzer, Heinrich von Kleist, Marguerite Duras und Anton Tschechow über „Glück und Unglück in der Literatur“ auf.

Von Matt entfaltete jedesmal von Neuem ein Plädoyer für den Eigensinn großer Literatur und den Einspruch gegen jedwede Verpackungsästhetik. Literatur, legt er dar, erzählt in Szenen, nicht in Begriffen: „Auch das unbedingte Glück erscheint in der Literatur zumeist als eine Szene, und in tausend Fällen gehört zu dieser Szene der Kuss. Dabei ist Küssen ein Allerweltsgeschäft. Wäre mit jedem Kuss das unbedingte Glück verbunden, lebte die Menschheit im Paradies.“

Der letzte, 2023 erschienenen Streich, der Band „Übeltäter, trockne Schleicher, Lichtgestalten“, sammelte Essays, Festreden und Nachworte, die er alle nach seiner Emeritierung im Jahr 2002 geschrieben hatte. Die Gegenstände, von Adelbert von Chamissos „Peter Schlemihl“ bis zu Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“ waren wieder hochgradig divers, wurden aber von einer gewohnt funkelnden Intelligenz zusammengehalten. Sie ist nun erloschen. Am Montag ist er nach langer Krankheit in Zürich mit 87 Jahren gestorben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: