© akg / Science Photo Library

Bibliophiler Traum: Die dunkle Schrift der Berge

Der Berliner Verlag Matthes & Seitz beginnt eine opulent ausgestattete Reihe mit Büchern über die Rolle der Natur. Sie wird herausgegeben und gestaltet von der Schriftstellerin und Grafikerin Judith Schalansky.

Stand:

Man könnte es einen Akt antikonjunkturellen Verlegens nennen: Während die Buchbranche mal lauter, mal leiser jammert, präsentiert der Berliner Verlag Matthes & Seitz eine neue Reihe. Sie heißt „Naturkunden“ und geht aufs Ganze – als bibliophiles Unternehmen, das sich selbstbewusst und entspannt neben die Verheißungen des enhanced oder enriched E-Books stellt. Und thematisch: Denn Größeres als Natur ist schwer vorstellbar. Das Projekt verdankt sich Judith Schalansky, deren Erfolg als Romanautorin ihre erste Profession oft überblendet: die der Buchgestalterin.

Die ersten vier Bände verblüffen durch ihre Vielfalt. Jeder Text hat hier ein Recht auf sein eigenes Entree in Gestalt eines Frontispizes, auf spezifische Farben, Papiersorten, Schrifttypen und vor allem sein Format – vom Kleinoktav bis zum großen Folio. Die „Naturkunden“ sind eine Symphonie der Buchgestaltung, bei der die Ausstattung an der Botschaft mitarbeitet. Und die ist disparat. Cord Riechelmanns Begeisterung für „Krähen“ trifft auf John Muirs Klassiker „Die Berge Kaliforniens“, Jürgen Goldsteins Großessay zur „Entdeckung der Natur“ auf Korbinian Aigners Passion für „Äpfel und Birnen“. Absonderlicher Eigensinn kreuzt Systematisches, Kanonisches steht neben Randständigem. Was aber bedeutet es am Beginn des 21. Jahrhunderts, Natur aufs Schild zu heben? Unschuldig ist diese Natur längst nicht mehr.

Der Rekurs aufs Naturgesetzliche wird heute gern als desillusionierte Abkehr vom Politischen betrieben. Natur ist noch immer Kampfbegriff gegen Zivilisation, ein Versprechen auf eine vermeintlich tiefere Wahrheit, wo andere Wahrheiten sich als Trug erwiesen haben. Ein sich als postideologisch verstehendes Zeitalter sucht Zuflucht bei Natur – und verkennt den ideologischen Charakter dieser Fluchtbewegung.

Natur ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert ein Politikum sondergleichen. Deswegen tut Jürgen Goldstein gut daran, sein Buch mit Darwin beginnen zu lassen – mit „El Naturalista Don Carlos“, der 1832 nach seiner Atlantiküberfahrt auf der „Beagle“ in den brasilianischen Tropenwald aufbricht. Im Kopf hat Darwin das Wissen der Geologie, einer Schlüsseldisziplin seines Jahrhunderts, die die Erdkruste als „Archiv der Erdgeschichte“ entschlüsselt und dem Evolutionsgedanken in der Biologie erst den Weg bahnt.

Die Schlüsse, die Darwin aus den Beobachtungen seiner Reise ziehen wird, sind revolutionär. Sie bringen die Biologie gegen die Theologie in Stellung, indem sie den Menschen der Natur zuschlagen. Und sie jagen alle Teleologie zum Teufel: „In der Variabilität organischer Wesen und in dem Vorgang natürlicher Selektion scheint uns nicht mehr Planung zu stecken als in der Richtung, aus der der Wind bläst.“ Ganz fürchterlich wird Friedrich Nietzsche sich über einen Zeitgeist echauffieren, der dennoch an der Hegel’schen Vernünftigkeit und einer Endabsicht der Geschichte festhält. Unterdessen sickert Biologie, vermittelt über Darwins Deuter, in die Politik ein, wo sie das Recht des Stärkeren scheinbar naturwissenschaftlich legitimiert und Rassismus salonfähig macht. Das 20. Jahrhundert kann ein Lied davon singen.

Heute dürfte jeder Feier der Natur bewusst sein, dass die wahrgenommene Natur den Wahrnehmenden selbst spiegelt. Es beginnt mit jener berühmten Szene, in der Francesco Petrarca 1336 auf dem Mont Ventoux gestanden haben und die Landschaft entdeckt haben soll. Nur dass er sich nach einem verschämten Blick über die Provence wieder in seinen Augustinus vergräbt, der ihn rüffelt: Nach außen gehen bedeutet Selbstverlust!

Auch Kolumbus besitzt noch kein Vokabular für die Natur, die ihm auf den Inseln der Karibik begegnet. In der Folge besteigt Goethe den Brocken, Alexander von Humboldt den Chimborazo, Peter Handke die Sainte-Victoire und Reinhold Messner den Mount Everest. Doch das Dilemma bleibt: Weltbilder verstellen die Welt. An ihrem Anfang wagt der Naturbeobachter den Blick kaum aus den Büchern zu heben, das Zeitalter Darwins setzt Seh-Sucht und sinnliche Anschauung in ihre Rechte ein, doch schon das 20. Jahrhundert ist mit einer vielfach überschriebenen Natur konfrontiert. Goldstein weiß all das, wenn er die „Etappen einer Erfahrungsgeschichte der Natur“ Revue passieren lässt und in einer Abenteuerdramaturgie darbietet.

Zu den Naturwahrnehmungen der eigensinnigsten Art zählen die Illustrationen der 649 Apfel- und 289 Birnensorten, die der katholische Pfarrer Korbinian Aigner (1885–1966) verfertigt hat – mit Wasserfarben, Gouache oder Buntstift. Hitler bringt Aigner ins KZ, weil der allen Nazi-Unfug verweigert und die SA für „nicht gescheit“ hält. Wenn Aigner noch zwischen den Baracken Äpfel züchtet, wird die Beschäftigung mit Natur zum Widerstand – gegen politische Zumutungen. Doch um die praktische Verwertbarkeit seiner Früchte hat sich dieser sonderbare Kernobstkundler nie geschert. Er malt sie – und schreibt sich damit aus der Geschichte der Pomologie heraus und in die der Kunst hinein.

Nicht weniger eigensinnig ist das Porträt der Krähe, das der Biologe Cord Riechelmann liefert. Die Allgegenwart des Vogels aus der Familie der Corvidae, zu der auch Raben, Elstern, Dohlen oder Eichelhäher gehören, macht ihn fast unsichtbar. Bei Riechelmann sieht man ihn – und zwar in Berlin-Kreuzberg oder Sankt Petersburg, bei Hitchcock, Bruce Chatwin oder dem NS-Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Vor allem aber öffnet uns Riechelmann die Augen für die grundlegende Verschränkung von Natur und Kultur: Während die Krähe auf dem Land gejagt wird, sichert die Stadt als Refugium den Fortbestand ihrer Art.

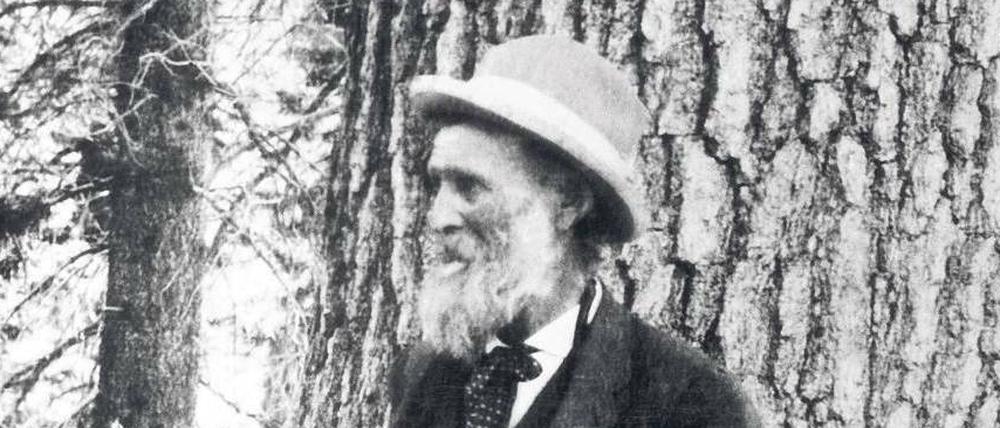

Der kulturgeschichtlich gewichtigste Text der „Naturkunden“ stammt allerdings von John Muir, der neben Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson zu den Klassikern des American Nature Writing gehört – einer Textgattung, die es in Deutschland kaum gibt. Muir, der als Vater der kalifornischen Nationalparks Yosemite und Sequoia gilt, nach dem Pässe, Gipfel, Gletscher und Wanderwege benannt sind, war zugleich Mitbegründer des „Sierra Clubs“, der größten US-Naturschutzorganisation. Sein Buch über „Die Berge Kaliforniens“ (1894) ist auch ein Lehrstück in Sachen Amerika: Wenn er auf Berge, Wälder und Seen blickt, offenbart sich seinem Auge die Landschaft wie ein „Manuskript“. Doch sind selbst „die dunkelsten Schriften der Berge mit hellen Abschnitten der Liebe erleuchtet“ – diese Natur ist von Gott beseelt.

Der stilistisch mitreißende Naturschreiber ist zugleich ein Ökologe, der mit Roosevelt über Naturschutz disputiert. Sein Leben scheint ein Versprechen einzulösen, das mit Darwin in die Welt kam: dass der Mensch in der Natur eine Heimstatt finden könnte. Diese Utopie freilich hat eine Erkenntnis zur Voraussetzung: Natur ist nicht nur das Andere. Sie ist auch ein Stück Kultur, affiziert von unserem Blick. In ihr lesen wir uns selbst.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: