© Eventpress Hoensch

Philipp Stölzl inszeniert Wagners "Fliegenden Holländer": Fluch der Romantik

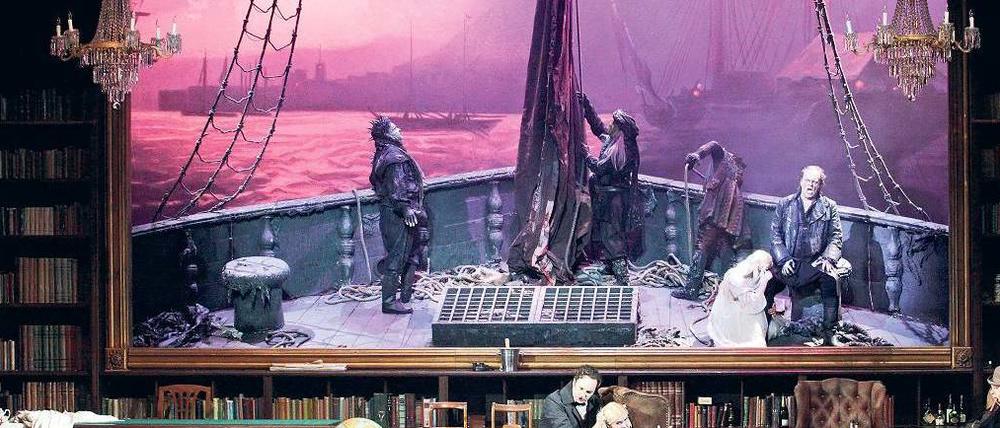

Schauriges im Schillertheater: Philipp Stölzl rahmt den „Fliegenden Holländer“ zum blutigen Seestück. Aus Anlass des 200. Geburtstages von Richard Wagners hat sich die Staatsoper die Basler Inszenierung nach Berlin geholt.

Stand:

Das Wagner-Jahr steuert seinem neuralgischen Punkt entgegen, dem 200. Geburtstag des Meisters am 22. Mai. Jeder will da noch was Neues zeigen, sei es auch nur umgetopft, aufgewärmt, frisch lackiert. Nachdem es die Staatsoper mit ihrem jüngst vollendeten „Ring des Nibelungen“ nicht in die Annalen der Interpretationsgeschichte schaffen wird (Bildbände für Videotüftler und Amateurtänzer ausgenommen), zeigt sie nun einen neuen „Fliegenden Holländer“. Neu für Berlin, denn die Inszenierung von Philipp Stölzl stammt aus Basel, wo sie 2009 eine freundlich aufgenommene Premiere feierte. Nach Berlin kommt sie durch einen Freibeuter-Streich vom Staatsopern-Intendanten Jürgen Flimm. Der schnappte sich die Produktion, die wohl auch Dietmar Schwarz gerne an der Deutschen Oper gezeigt hätte, zumal sie unter seiner Ägide in Basel entstanden ist.

Stölzl, der Vielumworbene, wird noch immer als der Mann angepriesen, der einst ein Video für Madonna drehte. Das ist lange her, verspricht aber Aufmerksamkeit über den harten Kern der Opernfans hinaus. Auch hat sich herumgesprochen, dass der Regisseur in großen Bildern erzählen kann und sich traut, nicht jedes Tableau umgehend wieder zu dekonstruieren. Mit dem Blick des Filmregisseurs versöhnt er theatermüde Geister mit der Oper. Kein Wunder, dass alle Stölzl wollen. Doch ob ihn die Staatsoper mit dem „Fliegenden Holländer“ wirklich zu fassen bekam, ist nach der Premiere fraglicher als zuvor. Für die Neuinstallation kann er selbst nur wenig Zeit aufgewendet haben, denn Stölzl probiert zeitgleich in Wien, wo am 26. Mai mit dem „Trovatore“ nach all dem Wagnern sein erster Verdi Premiere hat (ab November im Schillertheater mit Anna Netrebko und Plácido Domingo zu sehen).

Der erstaunlich robuste Rahmen seiner „Holländer“-Lesart jedenfalls wurde termingerecht geliefert. Er fasst ein gewaltiges Seegemälde ein, das in einer düsteren großbürgerlichen Bibliothek zwischen Folianten lauert und die Fantasie der kleinen Senta befeuert. Mit anschmiegsamen nackten Beinen verschlingt dieses Lolita-Double die alte Ballade vom schuldbeladenen Holländer, der auf ewig umherirrt, bis ihm ein Weib Treue bis in den Tod beweist. Das Mädchen entflammt für eine Gegenwelt dunkler Romantik und versucht, dort auch als junge Frau noch Zuflucht zu finden vor einem Alltag aus Drill, Korsett und Profitstreben. Das Seegemälde bleibt ihr lebendig, auch als Vater Daland sie an einen alten Zigarrenpaffer mit Vermögen verhökern will. Hier im zweiten Akt gelingt Stölzl Sinnfälliges: Senta erwehrt sich in der Bibliothek den Zudringlichkeiten des Lebens, während sie im Dialog mit dem Holländer steht, der ihrer im Seegemälde harrt.

Der Konflikt zwischen erträumter Welt und Realität muss Senta zerreißen. Doch zuvor bietet die Fantasie noch einmal alle Monster auf, die sie über Jahre genährt hat: Aus dem Rahmen fallen wurmstichige Piraten, die die angesoffenen Gäste der arrangierten Hochzeit hinwegmetzeln. Das sieht unfreiwillig nach „Fluch der Karibik“ aus, ist aber Sentas bitterer Ernst. Was hat sie da nur immer gelesen? Heine, der Wagner zur Vorlage diente, kann es nicht gewesen sein, denn sein ironischer Tonfall ist dem Schauergeschehen im Schillertheater fern. Eine Schwäche, wie die nur unzureichend an den Charakteren haftende Personenführung. Obwohl Stölzls blutige Zurichtung im Prinzip funktioniert, verrät sie uns wenig über den Jubilar. Richard W. entkommt einmal mehr seinen Interpreten, die sich seit Jahrzehnten zielsicher auf Senta stürzen, die Fantastin, die Hysterikerin. Was Wagner in seine Liebesverbots- und Erlösungsexzesse trieb, schlummert im Verborgenen. Dies nicht hinzunehmen, wäre ein aufrichtiges, aufregendes Geburtstagsgeschenk.

Leider kommt auch Daniel Harding nicht richtig in Geberlaune. Der britische Dirigent rumpelt und splittert, wackelt und zittert sich durch Wagners Partitur. Die Staatskapelle antwortet ihm darauf mit einem stellenweise splissigen Klangbild, das dringend einer reparierenden Kurpackung bedürfte. Von Naturgewalten ist nichts zu spüren, und selbst für robusten Theaterzauber wird im Graben zu uninspiriert an der Windmaschine gekurbelt. Das verkrampft die Sänger hörbar. Michael Volle bleibt als Holländer vokal unter seinen Möglichkeiten und lässt nicht recht ahnen, was ihn zum Mädchenschwarm qualifiziert. Dass die ohne viel Rückhalt forcierende Emma Vetter einen Preis für ihre Interpretation von Sentas Ballade erhielt, kann man an diesem Abend auch kaum glauben. Tobias Schabels Daland segelt unter seiner Prinz-Heinrich-Mütze allzu rasch in die stimmliche Ermattung, Stephan Rügamer gibt formatfüllend ein Würstchen von einem Erik. Die schwarze Flagge der Wagner-Exegeten haben sich Flimms Mannen mit diesem „Fliegenden Holländer“ nicht erringen können.

Wieder am 1., 4., 10., 16., 19. und 22. 5.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: