© MACBA Stiftung, Courtesy der Künstler und Paula Cooper Gallery, New York, © Hans Haacke /VG Bild-Kunst, Bonn 2024, Foto: Hans Haacke

Hans Haacke in der Frankfurter Schirn Kunsthalle: Anecken aus Prinzip

Poesie ist nicht gerade sein Metier: Der in New York lebende Politkünstler schaut Mäzenen, Investoren und Politikern mit seinen treffsicheren Arbeiten auf die Finger.

Stand:

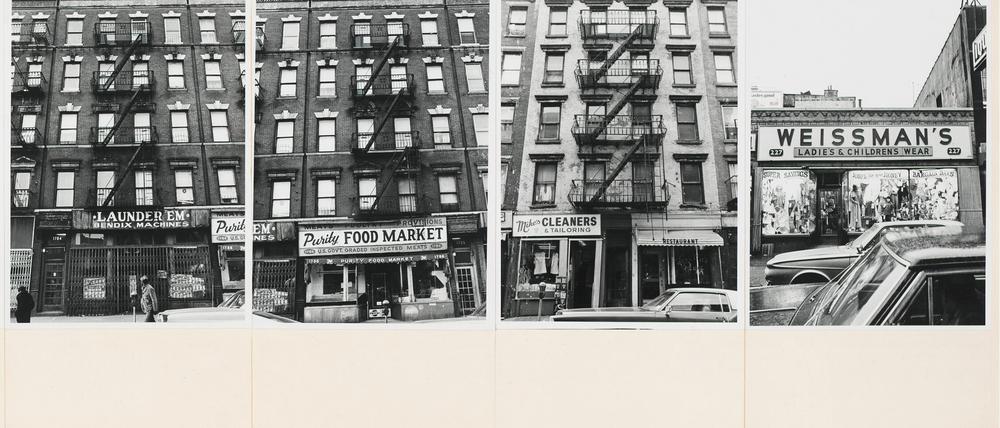

Eine seiner älteren Arbeiten ist zugleich von bleibender Aktualität: „Shapolsky et al. Manhattan-Immobilienbesitz. Ein gesellschaftliches Realzeitsystem, Stand 1.5.1971“. Darin untersuchte Hans Haacke die Eigentumsverhältnisse von heruntergekommenen New Yorker Mietshäusern. In gleichförmigen Tafeln aus Schwarz-Weiß-Fotografien der Gebäude und Angaben zu ihrer Eigentümerschaft in Schreibmaschinenschrift machte Haacke deutlich, wer am Elend dieser Areale verdient – ein kaum entwirrbares Geflecht von Firmen um deren Haupteigentümer.

Die Arbeit machte Geschichte durch das, was sie im Kunstbetrieb auslöste. Eine bevorstehende Einzelausstellung Haackes im Guggenheim-Museum wurde nämlich von dessen Direktor rundweg abgesagt. Der erklärte, er habe „einen Fremdkörper abwehren müssen, der in den Organismus des Kunstmuseums eingedrungen“ sei.

So liest man es im Katalog, der die Retrospektive Haackes in der Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main begleitet. Zu sehen ist Haackes Shapolsky-Arbeit in einem abgeteilten Areal. Gut so, denn ein Missstand, den Haacke aufgreift und mit künstlerischen Mitteln anprangert, verträgt nicht die unmittelbare Nähe eines nächsten Problemfalles.

Vor etlichen Jahren zeigte das Künstlerhaus Bethanien seine Werke jeweils in gesonderten Räumen. Erst 2006 folgte die erste deutsche Retrospektive, aufgeteilt auf die Berliner Akademie der Künste und die Hamburger Deichtorhallen.

© Courtesy der Künstler und Sfeir-Semler Gallery, Beirut/Hamburg, © Hans Haacke/VG Bild-Kunst, Bonn 2024, Foto: Stefan Müller

Bekannt wurde Haacke, 1934 in Köln geboren, seit 1961 in den USA tätig und seit 1967 in New York lebend, mit politischen und kunstpolitischen Interventionen. Ähnlich berühmt wie die Shapolsky-Arbeit wurde das „Manet–Projekt ‘74“, das für eine Kölner Ausstellung war, um den wirtschaftlichen Einfluss des Spenders Hermann Josef Abs darzustellen, der am Erwerb von Manets „Spargelstilllben“ für das Wallraf-Richartz-Museum wesentlich beteiligt war. Auch hier wurden die Schrifttafeln zum Manet-Kauf vom Museum ausgeschlossen. Eine findige Kölner Galerie stellte Haackes Arbeit aus und hatte den Publikumserfolg auf ihrer Seite.

Mit dem „Pralinenmeister“ stellte der Künstler 1981 den nächsten Kölner Mäzen bloß: den Großsammler Peter Ludwig. Die zahlreichen Süßwaren-Marken seines Konzerns paart Haacke mit Erläuterungen zu Ludwigs Kunstgeschäften, die das aus öffentlichen Mitteln errichtete Museum Ludwig bindet, alles zum – auch steuerlichen – Wohl des Mäzens.

In die große Politik greift Haacke mit der Arbeit zum US-Präsidenten Ronald Reagan. Hier blickt Reagan auf einem hyperrealistisch gemalte Porträt hinter einer roten Absperrkordel auf das Großfoto einer Demonstration gegen in Deutschland stationierte US-Raketen. Mit dem Titel „Ölgemälde. Hommage à Marcel Broodthaers“ erweist Haacke dem allzu früh verstorbenen belgischen Konzeptkünstler seine Reverenz, der den Kunstbetrieb zum Gegenstand seiner poetischen Arbeiten gemacht hat.

Nun, „Poesie“ ist Haackes Metier nicht. Er mag es direkt, und so hat er die Arbeit für das Berliner Reichstagsgebäude, mit der er 2000 im Rahmen des Kunst-am-Bau-Programms ausgewählt wurde, schlicht „Der Bevölkerung“ getauft. Die in Kopie ausgeführten Buchstaben der Giebelinschrift des Bundestags, „Dem Deutschen Volke“, wurde dafür flach auf dem Boden eines Lichthofs liegend, mit Erde umgeben. Abgeordnete brachten sie aus ihren Wahlkreisen mit. Aus dem Humus wuchern Pflanzen.

© Schirn Kunsthalle Frankfurt 2024, Foto: Norbert Miguletz/VG Bildkunst Bonn 2024

Man versteht, worauf Haacke hinauswill, aber die Prägnanz älterer Arbeiten fehlt; wohl, weil es nicht mehr um ein konkretes Ereignis geht, wie bei den Arbeiten zu südafrikanischer Apartheid, zu Werbe-Manipulationen in den USA, zur Waffenproduktion in der Schweiz. Wohl auch, weil Haacke im Alter wieder stärker „Kunst“ machen und das Etikett des Polit-Aktivisten meiden will.

Dabei hat der Künstler ein reiches Frühwerk vorzuweisen. Kuratorin Ingrid Pfeiffer breitet es im größten Saal der Schirn aus. Da zeigt sich Haacke im Bannkreis der Gruppe „Zero“ bemüht, physikalische Vorgänge zur Kunstform zu machen: gefrierendes Wasser, einen Ballon im Luftstrom, schließlich Gras, das einem Erdkegel entsprießt.

Eine seiner bekanntesten Arbeiten passte naturgemäß nicht in die Ausstellung: die Zerschlagung des Marmorbodens 1993 im Deutschen Pavillon der Biennale in Venedig. Sie brachte ihm den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag ein. Hans Haacke ist wahrlich nicht der einzige, der den NS-Kontext anging. Immerhin war er, wie so oft, der erste.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false