© dapd

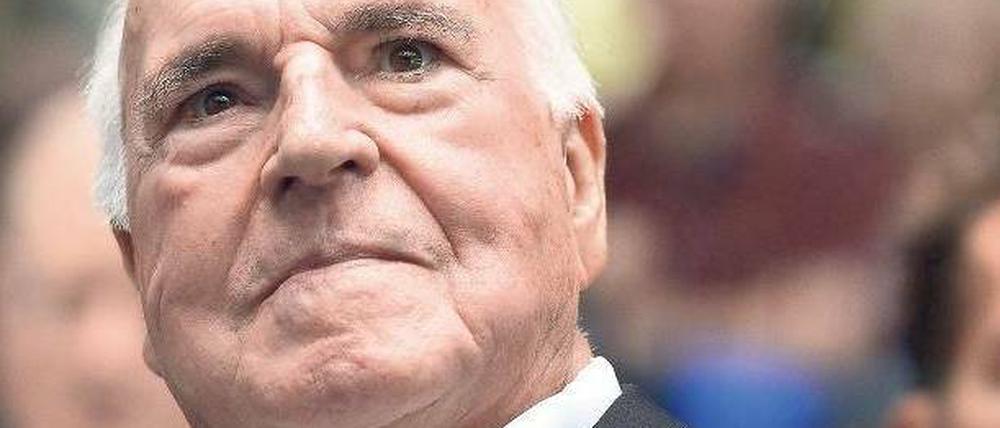

Neue Helmut Kohl-Biografie: Kanzler ohne Einheit

In seiner monumentalen Kohl-Biografie versorgt der Historiker Hans-Peter Schwarz die Leser mit reichlich Verurteilungs- und Bestätigungsmaterial. Aber auch nach mehr als 1000 Seiten bleiben Kernfragen zu diesem Zentralpolitiker Europas unbeantwortet.

Stand:

Helmut Kohls fast zauberhafte Leistung als Bundeskanzler der Einheit wird vom Hauch eines Rätsels umweht. Dass gerade ihm, dem tollpatschigen Pfälzer, dessen Gespür für Wirtschaftspolitik ebenso rudimentär wirkte wie sein Sinn für die großen internationalen Beziehungen, die Wiedervereinigung gelungen war, stellt sich als tiefgründiges Mysterium dar.

Die kausalen Zusammenhänge, die zur Vollendung der staatlichen Einheit und zur Einbettung des „Neuen Deutschlands“ in einen übergeordneten europäischen Rahmen führten, liefert ausreichend Stoff für Vollbluthistoriker. Hans- Peter Schwarz, gewiefter Adenauer-Biograf und Erfinder des Begriffs „Deutschland als Zentralmacht Europas“, sollte es eigentlich schaffen, das Gesamtwerk Kohl mit Leben zu füllen. Die Zielvorgabe: Die fehlenden Teile des Kohl-Zeitalters zu rekonstruieren und einen lehrreichen Rück- wie Überblick zu liefern. Die Sehnsucht nach vollständiger Kohl-Aufklärung wird von Schwarz jedoch nicht befriedigt. Kohl-Kritiker wie -Anhänger werden reichlich mit Verurteilungs- und Bestätigungsmaterial versorgt. Aber auch nach mehr als 1000 Seiten bleiben Kernfragen zu diesem Zentralpolitiker Europas unbeantwortet.

Schwarz hat ein monumentales Buch geliefert, reich an Fakten und erhellenden Episoden. Meisterhaft ist vor allem seine Darstellung von Kohl als Paradoxon. Ein „mittelmäßiger“ Bundeskanzler, der geschichtlich mehr glänzt als die illustren Vorgänger. Der Parteipatriarch, der im Zuge der Spendenaffäre von den Parteieigenen gedemütigt wird. Der pflichtbewusste Familienvater, der laut seiner Frau „allmählich den Zugang zu den Problemen seiner Familie verliert“ und schließlich nach der „Tortur“ ihrer Erkrankungsjahre und ihrem Freitod von Hannelore Abschied nehmen muss. Der „schwarze Riese“, der „gern und ohne zu ermüden durch Wald und Feld stapfte“, der seit jetzt vier Jahren geh- und sprachbehindert an den Rollstuhl gefesselt ist. Der Vorantreiber der Währungsunion, der hilflos zuschauen muss, wie sein unvollendetes Lieblingswerk zertrümmert wird. Welch bittere Ironie: Der elf Jahre ältere Widerpart Helmut Schmidt hatte dem Jüngeren lange Zeit die Bewerkstelligung der deutschen wie der europäischen monetären Vereinigung verübelt. Jetzt ist es Schmidt und nicht Kohl, der von seinem Rollstuhl aus, bissig wie immer, psychisch voll intakt, Deutschland und die Welt darüber belehrt, was alles falsch gelaufen ist. Der eine ein Volksheld, der andere ein Pflegefall. Wie Schwarz schreibt, geht Kohl, der „Vorkämpfer des Euro“, als „tragische Gestalt“ in die Geschichte ein.

Wirtschafts- und Währungspolitik ist des Historikers Sache jedoch nicht. Er wagt sich zwar zaghaft auf vermintes Terrain mit Hinweisen auf die globalen Kapitalmärkte, Privatisierungen, die „Freisetzung der Marktkräfte“ – alles Phänomene, denen Kohl (wie auch Schwarz) beträchtliche Vorbehalte entgegenbringt. Schwarz schildert die Bundesrepublik und auch das Kohl’sche Lieblingsprojekt der gemeinsamen Währung als Opfer einer Globalisierung „nach angelsächsischem Modell unter Führung der USA, Großbritanniens, Japans, und Kanadas“, registriert als „unerwünschte Nebenwirkungen“, dass die Währungsunion „Europa zugleich unentrinnbar an die globalen Kapitalmärkte ketten würde“. Schwarz lässt außer Acht, dass Deutschland bereits in den 70er und 80er Jahren – nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods Systems und den Umwälzungen der europäischen Währungen, die die D-Mark unter Aufwertungsdruck gesetzt hatten – der Problematik der globalen Kapitalflüsse ausgesetzt war. In seiner Schilderung der Europa-Politik verleiht Schwarz der britischen Premierministerin Margaret Thatcher eine überzogene Bedeutung und übersieht auch die fundamentalen Meinungsverschiedenheiten zwischen Kohl und Frankreichs Staatspräsidenten François Mitterrand in der Währungspolitik.

"Konstruktionsmängel" bei der Währungsunion

Insgesamt verlässt sich Schwarz zu sehr auf deutsche Regierungsakten und erforscht das verfügbare britische, amerikanische oder französische Archivmaterial nicht ausreichend. Er zitiert pflichtbewusst aus wohlwollenden, oft selbstgerechten Memoiren ausländischer Staatsmänner (zum Beispiel des früheren amerikanischen Außenministers Henry Kissinger oder ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton). In der langen Liste von Interviews mit Zeitzeugen kommt kein einziger ausländischer Name vor. Er skizziert nuancenfrei die Beweggründe für die Währungsunion, der er „Konstruktionsmängel und Fehlentwicklungen“ attestiert, die jetzt „zu einer ganz beispiellosen Krise“ geführt haben. Kohl sei „ein Verführter“: Weichwährungsländer wollten „die D-Mark europäisieren“, hätten „den im innersten Kern idealistischen Europäer Helmut Kohl zum langfristigen Schaden aller Beteiligten dazu überredet, ausgerechnet das Geldwesen der Völker Europas zum Gegenstand eines verfrühten Großexperiments zu machen, das sich auf lange Sicht eigentlich nur als sehr riskant herausstellen konnte“.

Schwarz hätte ein abgerundeteres Bild der Wechselwirkungen zwischen deutscher Wiedervereinigung und europäischer Integration abgeliefert, hätte er sich zum Beispiel mit den damaligen Argumenten der Bundesbank auseinandergesetzt, die zu einigen der größten Streitigkeiten während der Kohl-Ära geführt haben. Das hat er versäumt. Die Namen der ehemaligen Bundesbank-Präsidenten Karl Otto Pöhl und Helmut Schlesinger kommen im gesamten Text nur einmal vor, der vom hessischen CDU-Landesvorsitzenden Alfred Dregger dagegen 73 Mal.

In der Kernfrage, der nach dem inneren Wesen Kohls, gehen die Schilderungen oft nicht weit über das Klischeehafte hinaus. Ein stimmiges Bild ergeben die Widersprüche von Kohls Charakter auch bei Schwarz nicht. Kohl habe „ein nur mühsam kontrolliertes Temperament“, sei „mitfühlend, rachsüchtig, spontan“. Einige Seiten später lesen wir: „Er gilt allgemein als rationaler, scharf kalkulierender Regierungschef.“ Bezeichnend ist Schwarz’ Beschreibung der Kohl-Memoiren, die der Kanzler nach seiner Abwahl verfasst hat: „Auf Anekdotisches hat er weitgehend verzichtet – leider, muss man das kommentieren, denn alle, die länger mit ihm zu tun haben, kennen ihn als großen Anekdotenerzähler.“ Eine der Haupteigenschaften Kohls war in der Tat, dass bei solchen Gelegenheiten immer wieder die gleichen Anekdoten vorgekommen sind. Das ist dem Werk von Schwarz nicht unähnlich: Gekonnt inszeniert, reich an charmant-detaillierten Erzählungen, es kommt aber zu wenig Neues heraus.

Der Autor war bis 1995 Europa-Korrespondent der „Financial Times“ und ist heute Vorsitzender des Official Monetary and Financial Institutions Forum in London.

– Hans-Peter Schwarz: Helmut Kohl. Eine politische Biographie. Deutsche Verlags- Anstalt, München 2012. 1056 Seiten, 34,99 Euro.

David Marsh

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: