© Max Ernst/Sammlung Würth © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Spielfelder des Surrealen: Max Ernst im Museum für Fotografie

Schaben, Schrubben, Schraffieren: Max Ernst sprudelte nur so vor Einfällen. Vor allem die Fotografie inspirierte ihn, wie eine Berliner Ausstellung zeigt.

Stand:

Eitel war er, der Dadamax und Vogel Loplop, wie der Künstler sich selbst gern bezeichnete. Gleich dutzendfach zeigt die Ausstellung Max Ernst vor der Kamera in seinen flinken Wandlungen und Selbstbespiegelungen. Mal hüllt er sich weißhaarig als geheimnisvoller Magier in Rauchschwaden, mal schneidet er im Fotoautomaten reihenweise Grimassen. Dann wieder feilt er zärtlich am Gipsleib eines weiblichen Torsos, den er natürlich selbst geschaffen hat.

Als zupackender Künstlerberserker geht er mit nacktem Oberkörper an einem Riesenwandbild zu Werke. Berühmt wurde das magisch auratisierte Profilporträt, für das sein Pariser Freund Man Ray 1932 auf den Auslöser drückte. Am coolsten und hinreißend mondän lichtete ihn der berühmte Amerikaner Irving Penn ab: ein Star an der Seite seiner schönen jungen Frau Dorothea Tanning.

Die surrealistische Malerin war die letzte in einer illustren Damenabfolge, die ihr Leben mit dem charismatischen Ernst verband. Für ein Gruppenfoto quetscht sich der Freundeskreis um Stichwortgeber André Breton 1922 in ein Kulissenautomobil. Max Ernst tritt davor sportlich in die Pedale: ein gewitzter Einzelgänger mit Rückenwind.

Nicht nur einer sein, sondern mehrere, viele: Das machte dem 1891 in Brühl geborenen Sohn eines Taubstummenlehrers sichtlich Vergnügen. Max Ernst verstand sich zu inszenieren und speiste sein Abbild so in die anlaufende Medienmaschinerie des 20. Jahrhunderts ein. Selbst zur Kamera griff er nie. Wie vielschichtig Max Ernsts Beziehung zur Kunst der Fotografie und ihren technischen Verfahren war, machen die 280 Exponate der Schau im Museum für Fotografie deutlich.

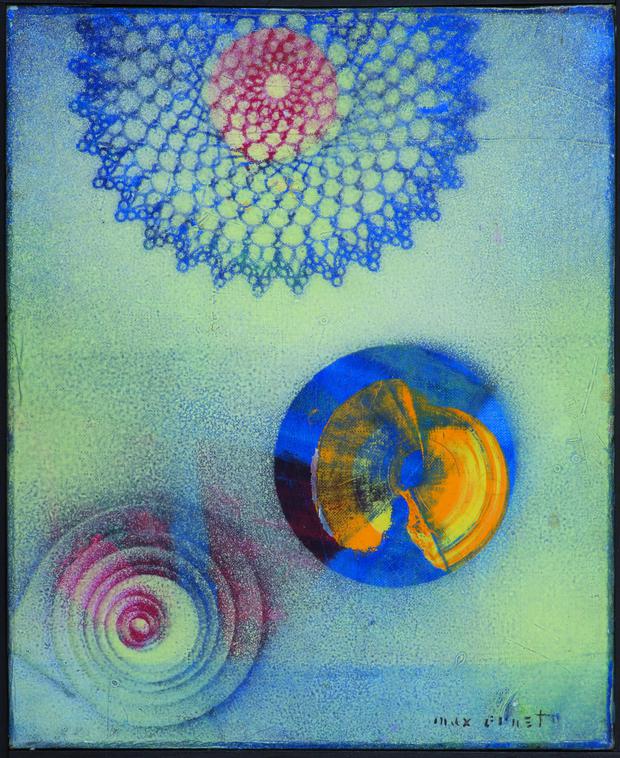

© Max Ernst/Sammlung Würth © VG Bild-Kunst, Bonn 202

Das Gros der Papierarbeiten und Künstlerbücher stammt aus der Sammlung Würth, mit der die Staatlichen Museen schon mehrfach kooperierten. Der baden-württembergische Unternehmer Rudolf Würth schlug zu, als die Lufthansa 1996 ihre exquisite Max-Ernst-Sammlung abstieß. Der mit dem Künstler befreundete Werner Spies hatte sie kuratiert.

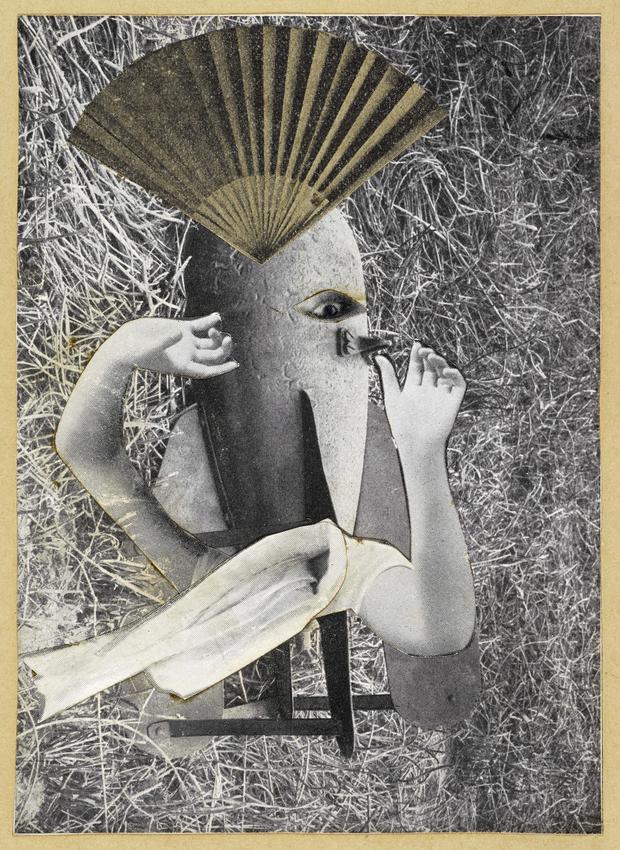

© Max Ernst, Musée de Grenoble © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Mit nach Berlin reiste, nebst einigen Ölgemälden, auch eine bemalte Tür: Im Haus des Surrealistendichters Paul Eluard und seiner Frau Gala in Eaubonne verwandelte Max Ernst die beiden Flügel in einen riesigen, farbig schillernden Schmetterling. Der Eingang in ein Zauberreich? Die Realität nicht für bare Münze zu nehmen, sondern Blicke in andere Wirklichkeiten zu öffnen: Das war Ernsts Metier. Und ausgerechnet die Fotografie gab ihm dazu reichlich Anregung.

Des Künstlers Auge blickt einem gleich beim Betreten der Schau im Close-up entgegen, herangezoomt vom britischen Fotografen Bill Brandt. Riesengroß lässt Max Ernst in seinen eigenen Grafiken Einzelaugen wie Gestirne schweben. Das surreale Sehen machte sich frei von irdischen Bindungen. Ein ganzes Cluster ähnlicher Motive verdeutlicht, wie sehr auch andere Surrealisten sich vom Motiv des Auges faszinieren ließen. Es blickt nach innen und nach außen, ist Teil des Wirklichen und gleichermaßen Vehikel einer Vision.

Kurator Ludger Derenthal zeigt Max Ernsts Motivwelten aufs Engste verquickt mit dem Schaffen anderer Künstlerinnen, Fotografen und Schriftstellerinnen. Im Geben und Nehmen wechseln die Medien, die Motive. Überall in Europa wird die Collage zum Prinzip eines Gestaltens, das dem rein faktenbasierten Denken ein Schnippchen schlägt. Max Ernsts poetische Einfälle zu Paul Éluards Gedichtband „Répétions“ rhythmisieren die verschiedenen Themensektionen.

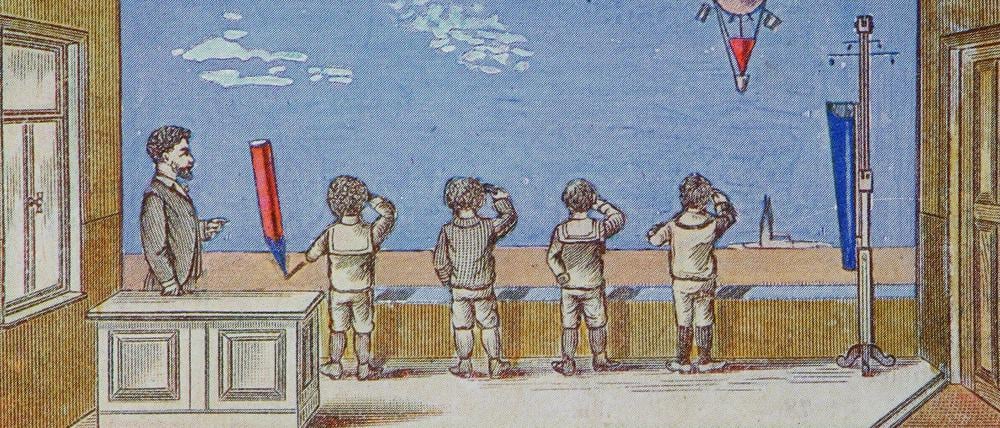

Aufgewachsen war seine Generation mit einer anwachsenden Flut von gedruckten Bildern und Fotos, etwa auf dem Feld der Naturforschung. Karl Blossfeldts und Anne Biermanns hochästhetische Pflanzenaufnahmen haben, wie sich zeigt, Vorläufer in frühen Naturselbstdrucken des 19. Jahrhunderts, bei denen etwa ein gepresstes Kastanienblatt direkt zum Druckstock wird.

Max Ernst antwortete auf diese Traditionslinie hyperpräzisen Sehens mit seiner Frottage-Folge „Histoire Naturelle“ von 1926. Vom Mikrokosmos der Zell- und Blattstrukturen bis zum bestirnten Makrokosmos scheint es dabei nur ein traumverlorener Schritt. Technisch vielseitig wie kein anderer Surrealist schabte, schrubbte, kratzte, schraffierte und schnitt Max Ernst seine Motive zurecht. Ein eigener Themenschwerpunkt widmet sich etwa seinem Wechselspiel zwischen Positiv und Negativ, einem ja genuinen Prinzip der analogen Fotografie.

Wie der Künstler sich für seine rätselhaften Collagenromane, etwa „Une Semaine de Bonté“, im Bildfundus der Massenmedien bediente, wird exemplarisch an einzelnen Beispielen aufgedröselt. So griff er Fotos von Hysteriepatientinnen in der Pariser Anstalt Salpêtrière auf und verrätselte sie zu düster-vieldeutigen Fiktionen. Ernst muss Stunden und Tage mit dem Durchblättern alter Magazine verbracht haben. Aber sein quicksilbriger, vieldeutiger Bildkosmos wird hier eben nicht als singuläres Einzelwerk präsentiert, sondern in diverse Kontexte eingebunden. Die teils recht locker gesponnenen Bezüge reichen bis in die Gegenwart. So dürfen auch Azuma Makotos geisterhafte Maiglöckchen-Röntgenaufnahmen von 2021 hier leuchten.

Geheimnisvoll hinter Lichtschutzvorhängen verbergen sich zwei besonders empfindliche Exponate. Was mag das sein? Beim Lüpfen des ersten trifft man auf einen tief in sich versunkenen Träumer, ziemlich unscharf in abendlichem Dämmer. Der Barbizon-Maler Camille Corot, ein Vorläufer der Impressionisten, ritzte das „Cliché-Verre“ um 1850 in eine lichtempfindliche Platte. Geträumt wurde nicht erst zu Zeiten der Surrealisten!

Das zweite lichtscheue Stück schuf Man Ray: Für sein Fotogramm schob er Alltagsdinge, wie eine Schere, direkt auf Silbergelatinepapier zusammen und belichtete das Ganze. Fotografie ohne Kamera: Das kam der surrealistischen Lieblingsidee, Bilder zu erzeugen, ohne den Verstand einzuschalten, schon sehr nahe. Aber wann sind sich Corot und Man Ray schon einmal auf einer Wand begegnet? Für solche inspirierenden Verknüpfungen ist diese Ausstellung gut. Max Ernst macht’s möglich.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: