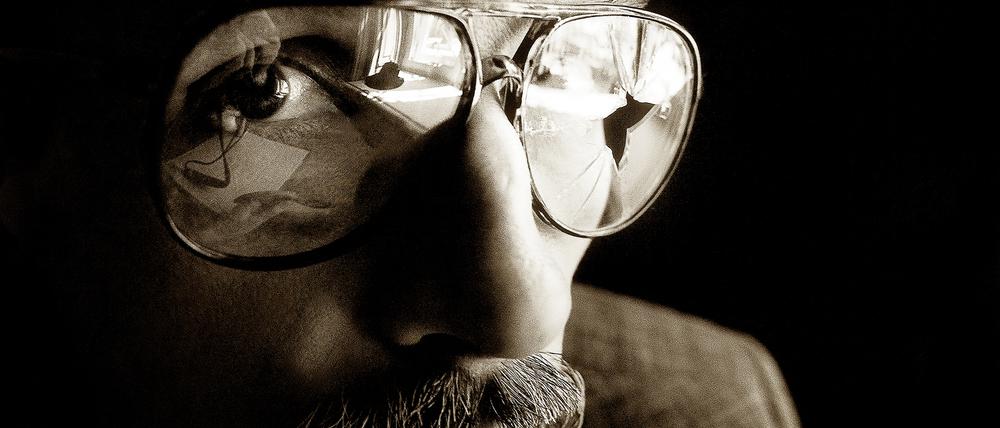

© Algimantas Aleksandravičius

Nekropolis der Seele: Ričardas Gavelis und sein Roman „Vilnius Poker“

Aus den Höllenkreisen des 20. Jahrhunderts: Der bedeutendste Roman der litauischen Literatur liegt endlich auf Deutsch vor. Paranoider ist von totalitären Verheerungen noch nie erzählt worden.

Stand:

Ein Monstrum von Buch. Aus blutunterlaufenen Augen starrt es einen an, bleckt fauchend seine Zähne und hält einen mit giftigem Atem auf Abstand. Und wenn man es in wiederholten Anläufen, beim zweiten, dritten oder vielleicht gar erst vierten Mal bezwungen hat, weil seine Anziehungskraft schließlich über jeden Widerwillen triumphiert, hat es einen womöglich selbst verschlungen.

Ričardas Gavelis‘ Roman „Vilnius Poker“ ist eine Zumutung. Wegen der Lebenszeit, die seine fast 700 Seiten fressen. Wegen seines abschweifungslüstern auf der Stelle tretenden Erzählens, das zwischen Gleichförmigkeit und Detailwut oszilliert. Und wegen seiner Fixierung auf das Niedrigste, Hässlichste und Ekelerregendste im Menschen, dem die Sehnsucht nach einer alles überwältigenden Schönheit nicht beikommt.

Auch sonst braucht man mit Superlativen nicht zu geizen. Die Behauptung, es handle sich um den bedeutendsten – und erstaunlicherweise erfolgreichsten – litauischen Roman des 20. Jahrhunderts, gibt es noch umsonst: An namhaften Erzählern macht Gavelis höchstens Antanas Škėma Konkurrenz, und der floh 1944 vor den sowjetischen Besatzern erst nach Deutschland und dann in die USA. „Vilnius Poker“ darf darüber hinaus vor allem beanspruchen, die maßloseste und erschöpfendste Gestaltung menschlicher Paranoia der gesamten Weltliteratur zu bieten.

Der unheimliche Protagonist, ein Bibliothekar, heißt Vytautas Vargalis. Von den Kommunisten als Verräter angeklagt und den Folterqualen eines sibirischen Lagers gerade noch lebend entronnen, bestimmt er fast zwei Drittel lang den Ton, bevor sich die Zahl der Stimmen auf insgesamt vier mit jeweils eigenen Großkapiteln erweitert: Im Finale streift ein als stinkender Hund wiedergeborener Mensch durch das verwilderte Terrain.

Vargalis, von einem verzweifelten Streben nach Hellsicht getrieben, macht in seinem Verfolgungswahn überall die Zeichen einer anonymen, stets im Plural auftretenden Macht aus. „SIE“, wie es in Versalien wieder und wieder heißt, kontrollieren „ALLES“. Die Gewissheit dieser monumentalen Verschwörung und die Ungewissheit, wer sich dahinter verbirgt, macht es selbst auf der Ebene der Fiktion schwer zu unterscheiden, was Vargalis tatsächlich zustößt und was er sich nur einbildet. Er weiß es oft selbst nicht genau.

Der zweite, doch nicht weniger prominente, seelenlos am steinernen Leib verfaulende Protagonist ist Vilnius, die Stadt, in der Ričardas Gavelis 1950 geboren wurde. Wie er den Zauber der mit gotischen, barocken und klassizistischen Bauten reich gesegneten Altstadt ins Dämonische wendet, hat eine visionäre Kraft, die das Lähmende des sowjetischen Imperiums an einem unwahrscheinlich pittoresken Ort inszeniert.

Vilnius erscheint als „Arsch des Universums“ und „Nekropolis der Seele“. Seine Bewohner sind vielfach „kanukisierte“ Wesen, willenlose Zombies, die in Gestalt des Homo Lithuanicus, einer Extremform des Homo Sovieticus, eine eigene duckmäuserische Spezies ausgebildet haben, die das gewohnte Menschsein hinter sich gelassen hat.

Unsichtbare Agenten

Das Elend des „Vilnius-Syndroms“ ist einerseits mit allen einschlägigen geschichtlichen Indizes ausgestattet. Weit über das Totalitäre der kommunistischen Epoche und die Paranoia seines traumatisierten Helden hinaus sucht Gavelis nach dem Gesetz einer überzeitlichen, den Einzelnen zermalmenden Weltordnung. Von zahllosen unsichtbaren Agenten gehütet, war diesem Gesetz Franz Kafka nicht weniger unterworfen als Ernesto Sabato oder Albert Camus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Vytautas Vargalis, eine Mischung aus Marquis de Sade und Baron von Sacher-Masoch, wie ihn sein Bibliothekskollege Martynas, der zweite im Stimmenquartett, einmal charakterisiert, versucht sich an einer Übung in negativer Anthropologie: der Definition des Menschseins aus dessen fortgesetzter Ausschließung.

Als der Roman kurz vor Litauens Unabhängigkeitserklärung im März 1990 erschien, waren die ersten 50.000 damals noch im staatlichen Verlagshaus VAGA erschienenen Exemplare schnell vergriffen. Man kann sich aus heutiger Sicht kaum vorstellen, wie befreiend dieser delirante, an Gewalt und Obszönitäten reiche Bewusstseinsstrom in dem Drei-Millionen-Land auf seine damaligen Leserinnen und Leser gewirkt haben muss.

Ekstasen des Free Jazz

Dazu gehörten auch die berühmten Seiten, in denen Gavelis das Konzert von Gediminas‘ Jazzquartett in einer aufgelassenen Kirche imaginiert – mit einem einzigen Mammutstück namens „Vilnius Poker“. Was literarisch die mutige, aber für die musikalischen Prozesse leider taube Imitation einer Free-Jazz-Ekstase war, stieß dennoch auf offene Ohren. Denn in Vilnius hatte sich um der künstlerischen Freiheit willen bereits in den 1970er Jahren das aus Russland stammende, im Westen als Ganelin Trio bekannt gewordene Ensemble rund um den Pianisten Wjatscheslaw Ganelin angesiedelt. Mit seinen postmodernen, bei vielen Stilen Anleihen nehmenden Großformen prägte es vor allem die Szene im sowjetischen Einflussbereich.

Politisch wie ästhetisch hatte Gavelis acht Jahre lang, von 1979 bis 1987, daran mitgearbeitet, das Tor zu einer neuen Epoche aufzustoßen. Er erlebte sie nur noch in ihren Anfängen. 2002 starb der studierte Physiker, der in seinen ersten Berufsjahren an der litauischen Wissenschaftsakademie beschäftigt war, an Herzversagen.

Man muss die universale Vision, die „Vilnius Poker“ entwickelt, heute allerdings wohl gegen den Vorwurf der Misogynie verteidigen. Ja, dieser Roman lebt von männlichen Obsessionen. Sogar in der weiblichen Erzählstimme, die im dritten Teil Vargalis‘ zeitweiliger Partnerin Stefanija gehört, steckt ein maskuliner Blick. Ja, er träumt von einer Lolita, gegen die Vladimir Nabokovs Figur klosterschülerhaft wirkt. Und ja, schließlich ermordet und zerstückelt Vargalis das Objekt seiner Begierde auf bestialische Weise.

Diese Grausamkeit ist aber an die Grausamkeit zurückgebunden, die Vargalis im Lager erlebt hat. Dort ist er an seinem Genital verstümmelt worden. Und Lolita, wird sich zeigen, ist die Tochter eines früheren Peinigers. Das oftmals schroffe Nebeneinander von Gewalt und Lust macht die Lektüre nicht angenehmer. Es verleiht ihr jedoch eine unabweisbare Logik, der Gavelis bis in die letzte Muskelfaser nachspürt. Im hemmungslos Physisch-Kreatürlichen, dem er seine Figuren ausliefert, sind Mann und Frau einander dann doch erschreckend gleich.

In einem bewundernswerten Kraftakt hat Claudia Sinnig die rauschhafte Düsternis des Romans nun ins Deutsche gebracht. Was schon vor 35 Jahren in die Tiefenschichten des Jahrhunderts führte, mag heute auf den ersten Blick unzugänglich wirken. Es ist aber höchstens verschüttet. In den Höllenkreisen von „Vilnius Poker“ brennt noch immer Feuer.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false