© Imago

Eine Natur- und Kulturgeschichte der Pionierpflanzen: Ohne Moos ist wirklich gar nichts los

Wurzellos widerständig: Die US-Biologin Robin Wall Kimmerer reichert ihre Erforschung des grünen Mikrokosmos mit indigenem Wissen an.

Stand:

Sie haben keine Wurzeln, tragen weder Blüten noch Früchte und bringen es doch auf 22 000 Arten. Sie siedeln in so gut wie jedem Ökosystem, in Polargebieten, Wüsten, Regenwäldern und Städten. Ja, mit Moosen hat die Begrünung des Planeten überhaupt erst begonnen. Die wechselfeuchten Pflanzen, die sich vor 350 bis 400 Millionen Jahren aus den Grünalgen der Gezeitenzone des Ozeans entwickelten, waren die Ersten, die sich ans trockene Land wagten.

Ihre Pionierqualitäten haben es Robin Wall Kimmerer angetan. Die renommierte Pflanzenökologin und Bryologin, also Moos-Wissenschaftlerin, lenkt in „Das Sammeln von Moos – Eine Geschichte von Natur und Kultur“ das Augenmerk auf einen Mikrokosmos, der sonst auf Waldböden oder zwischen Gehwegplatten meist mit Füßen getreten wird.

Aus dem Bären-Clan der Potawatomi

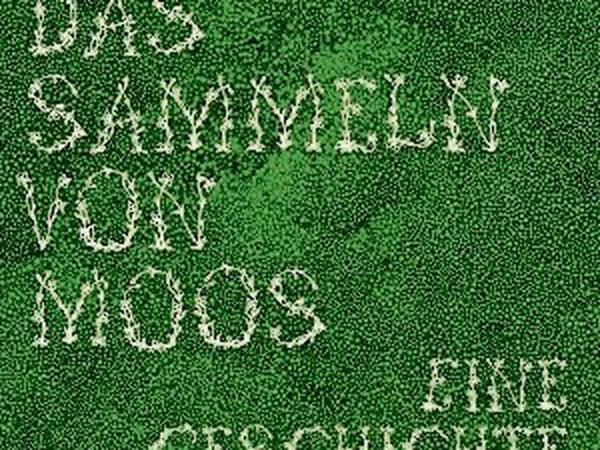

Und weil die 1953 geborene Professorin, die auf einer alten Farm in Upstate New York lebt, aus dem Bären-Clan der Potawatomi stammt, spielt auch indigenes Pflanzenwissen in den Moos-Almanach mit hinein, der in der von Judith Schalansky herausgegebenen Reihe „Naturkunden“ erscheint. Grün eingebunden, in grüner Schriftfarbe gedruckt und mit grün eingefärbten Moos-Fotografien und -Zeichnungen verziert.

In guter angelsächsischer Sachbuchtradition weckt Kimmerer Interesse für die primitivste der Landpflanzen, indem sie ihre subjektiven Erfahrungen gleich mit erzählt. Die Lupe, die eine Kindergärtnerin dem Mädchen vor das Auge hält, damit sie die kristalline Struktur einer Schneeflocke begutachten kann, wird zum „Beginn des Sehens“.

Je genauer man die Welt betrachte, desto schöner werde sie, glaubt Kimmerer. Was für den Schnee gilt und die Mikrostruktur von Blättern, gilt auch für Moos, dessen Höhe zwischen millimeterhohen Krusten und bis zu zehn Zentimeter hohen Trieben variiert. Um Moos auf Felsen und Baumstämmen zu inventarisieren, bedarf es häufig einer gebückten Haltung und stets des konzentrierten Blicks. Erst unter dem Mikroskop offenbart sich die Struktur der Mooskissen, die Bärtierchen und Springschwänze beheimaten.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Moose sind für mich ein Mittel, um Intimität mit der Landschaft herzustellen“, sagt die Biologin. Und als sie von einer schwankenden Sphagnum-Moosmatte auf einem Moor erzählt, über die sie barfüßig schreitet, hat sie das Gefühl, dass ihre Schritte als Zeugnis ihrer Existenz fungieren und eine „Wassertrommel aus Moos und Torf“ schlagen. Fast wie die der Ahnen, denen eine Holzschale, die mit heiligem Wasser gefüllt und mit Hirschhaut bespannt war, als zeremonielle Trommel bei ihren Riten zur Beschwörung der Einheit von Universum, Schöpfung und Mensch diente.

© Matthes & Seitz, Berlin

[Robin Wall Kimmerer: Das Sammeln von Moos. Aus dem Amerikanischen von Dieter Fuchs. Matthes & Seitz, Berlin 2022, 223 S., 32 €].

Die schamanische Naturwahrnehmung und die wissenschaftliche Feldforschung sind für die US-Wissenschaftlerin Kimmerer so wenig Gegensätze, wie es astrophysikalische Forschung und christliche Religiosität für den deutschen Wissenschaftler Heino Falcke sind. Beide Erkenntnisräume befruchten einander in „Das Sammeln von Moos“ sogar, wenn Kimmerer mit einer pflanzenkundigen Heilerin Moos-Führungen unternimmt. Sie erklärt den biologischen Aufbau der Pflanzen, die sich auch ohne Stützsystem ausbreiten und durch Sporen vermehren. Und die Heilerin weiß um die medizinische Wirkung verschiedener Moosarten.

Moose wurden als Babywindeln und Monatsbinden verwendet

Moose wurden wegen ihres sauren PH-Werts in der Antike oder im Ersten Weltkrieg, als in Ägypten Mullbinden fehlten, als Wundverband eingesetzt. Und bei indigen Völkern auch als Babywindel und Monatsbinde. Das erfährt man im letzten Drittel des Buches, das sich mit der menschlichen Nutzung der Pionierpflanzen befasst. Den kritisiert Kimmerer scharf, wenn es um das rabiate Abreißen von Moosen in den Regenwäldern Oregons geht. Die Sammler gehen oft über die erlaubte Erntequote hinaus, um den Bedarf der Gartenbau- und Floristik-Industrie zu decken.

Dem stellt Kimmerer ihre teils in jahrelangen Feldversuchen überprüften botanischen Beobachtungen entgegen. Die Wandlungsfähigkeit der Moose, ihre spezifische Gestalt den physikalischen Gesetzmäßigkeiten anzupassen. Ihr Geschick, Niederschlag zu speichern.

Die mit allen Verbreitungstricks (Windströmungen, Tiere, Zweigeschlechtlichkeit, Klonen) arbeitende Fortpflanzung. Und vor allem die stabilisierende Funktion der Moose, die Oberflächen zusammenhalten, Kleinstlebewesen beherbergen und buchstäblich den Boden für höhere Pflanzenarten bereiten.

Sei wie ein Moos

Ohne Moos nichts los, ist also keineswegs nur ein pekuniär zu verstehender Spruch. Moose sind wahre Nachhaltigkeitskünstler. Sie entziehen ihrer Umgebung weniger Nährstoffe als sie ihr zurückgeben. Sei wie ein Moos, lautet denn auch der Subtext von Kimmerers nicht immer kitschfreier Moosologie. Besonders das Kapitel „Eine Affinität zum Wasser“, in dem sich die Autorin mittels eigener familiärer Ereignisse und kursiv gedruckter Passagen um eine Parallelität zwischen Pflanzen- und Menschengesellschaft bemüht, strotzt vor Süßholz.

Zur Poesie der gelungenen Naturbeobachtungen tragen dagegen die lateinischen Namen bei, deren deutsche Entsprechung sich im Register nachlesen lässt: Dendroalsia, Grimmia, Tetraphis, Dicranum, das übersetzt den schönen Namen Gabelzahnmoos trägt. Sagenhafte 98 Prozent Feuchtigkeitsverlust verkraftet ein Moos, dass auch nach 40 Jahren im Trockenzustand noch wiederbelebbar ist. Von beidem können Menschen nur träumen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: