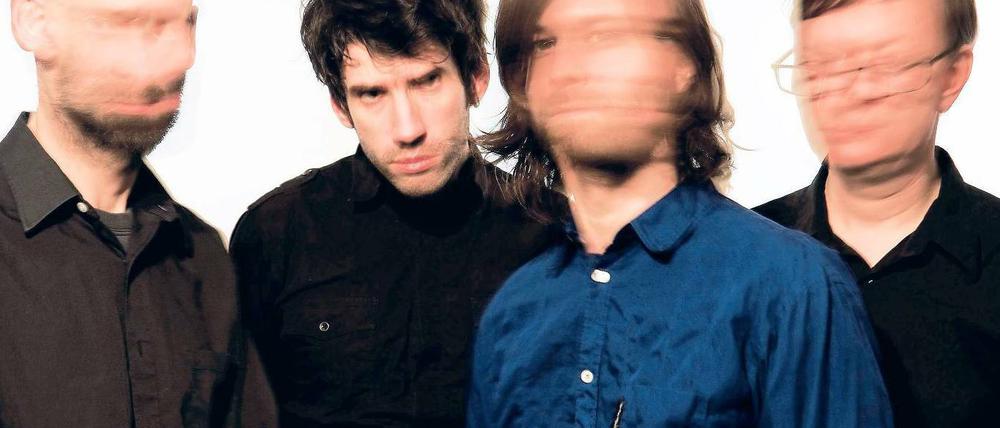

© Joe Dilworth

Neo-Krautrock aus Berlin: Die Muse der Mechaniker

Krautrock lebt: Das Berliner Polyhymnia-Festival gibt einen Überblick – mittendrin die Berliner Band Zirkon.

Stand:

In einem Keller gleich an der Oberbaumbrücke liegt der Übungsraum des Berliner Quartetts Zirkon. Dort, wo sich Kreuzberg gerade neu erfindet, beziehungsweise von seinen amerikanischen, spanischen, englischen, italienischen Einwohnern neu erfunden wird. Ein dunkler Keller, der einem klarmacht: Neo-Krautrock ist nicht unbedingt das, worauf die Popmusik gewartet hat, damit wird auch im Jahr 2011 kein Geld verdient. Der Keller zeigt aber auch, dass Berlin für Musiker immer noch Außergewöhnliches bietet: einen günstigen Übungsraum in einer aufregenden Gegend.

Joe Dilworth, Schlagzeuger von Zirkon, vor langer Zeit einmal Mitglied der britischen Band Stereolab und vor ebenso langer Zeit Freund von PJ Harvey, ist eigentlich Fotograf. Tom Franklin, mit 31 der jüngste der Band, arbeitet wie Keyboarder Milo Smee in einem Callcenter. Und dann ist da noch der Deutsche Florian Zweitnig, bekannt durch seine andere Band, die Mediengruppe Telekommander.

Am Freitag treten sie als eine von acht Bands beim Polyhymnia-Festival auf. Benannt nach der griechischen Muse der Dichtung und des Tanzes – eine nachdenkliche Gottheit. Kein schlechtes Vorbild für ein Festival, das ein ambitioniertes Anliegen hat: „Prag & Kraut to Rock the Crow“ heißt es im Untertitel. Es ist einer Musik gewidmet, die Mitte, Ende der Sechziger erfunden und in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde: Progressive- und Krautrock. Spannend sind solche Revivals immer dann, wenn etwas Neues zum ursprünglichen Sound dazukommt. So wie bei Zirkon. Ein echtes Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard und Effekte, daraus zimmern Zirkon ihre Songs, die ohne Gesang auskommen. Als „Motorik Acid Groove Droge“ bezeichnen Zirkon ihren Sound. Ein mit der Präzision einer Maschine gespieltes Schlagzeug gibt den Takt vor, unterstützt von Bass und Gitarre. Elektronische Effekte und Töne sorgen für einen modernen Anstrich. Es ist eine zeitloser Sound. Keyboarder Milo Smee beschreibt ihn als „kalte, mathematische, mechanische Musik“. Auch der Bandname geht in diese Richtung: Ein Zirkon ist ein Kristall mit klaren, mathematischen Strukturen, ein Produkt der Natur, das dennoch wie am Reißbrett konstruiert wirkt.

Es ist kein Zufall, dass Zirkon vor allem aus Engländern besteht. John Peel, der legendäre englische Radio-DJ, hat den Begriff Krautrock populär gemacht. Zuerst schwang dabei viel Ironie mit: Die „Krauts“, die Deutschen, wurden nicht ernst genommen. Doch dieser westdeutsche Versuch, amerikanischen Psychedelic Rock, englischen Progressive, Neue Musik, Jazz und elektronische Experimentalmusik zu verbinden, faszinierte bald ein immer größeres Publikum.

Alles mögliche wurde damals in die Krautrock-Schublade gepackt, Hauptsache deutsch, rockig, anders. Bands wie Tangerine Dream oder Neu! , Amon Düül oder Kraan. Besonders bewundert wurde die repetitive Musik mit dem elektronischen Einschlag in England. Und seit einigen Jahren nimmt das Interesse an Krautrock wieder zu. Bands wie MIT aus Köln beziehen sich darauf, Radiohead coverten Can, und Fujiya & Miyagi nennen Krautrock einen ihrer größten Einflüsse.

Und Zirkon? Vor einem Jahr gegründet, blieb ihnen eine Woche, um den ersten Auftritt vorzubereiten. Seitdem begreift sich die Gruppe als Work in Progress. Die Mitglieder sind alt genug, um davon zu träumen, das „nächste große Ding“ zu werden. Sie sprechen von der Faszination, die der Sound bei ihnen auslöst.

Emil Delikolder, Jahrgang 1967, hat sich zusammen mit Konzertveranstalter Ran Huber das Polyhymnia-Festival ausgedacht. Zirkon ist aus seiner Sicht eine der nostalgischeren Bands des Festivals. Er preist das krautige Schlagzeug und die obskuren Percussiongeräte und verweist auf ihre Neunziger-Jahre-Einflüsse. Die neue Krautrock- Begeisterung erklärt er sich so: „Die späten sechziger und frühen siebziger Jahre sind eine Zeit des Aufbruchs gewesen. Krautrocker waren auch Hippies, aber keine Blumenkinder. Vielleicht sehnt man sich heute nach ihren gesellschaftlichen Utopien.“ Delikolders zweite Theorie: Musiker und Zuhörer tauchten mittels der Klänge in eine andere Zeit ab. Eine Podiumsdiskussion soll klären, ob Kraut und Prog schon im 21. Jahrhundert angekommen sind.

Spricht man mit Manfred Miersch, kommen einem Zweifel. Miersch ist Teil von atelierTheremin, einer weiteren Band, die bei Polyhymnia auftreten wird. Die Berliner Neo-Krautrock-Pioniere gibt es seit 1997. Ihr Markenzeichen: Sie spielen mit Original- Thereminen. Miersch ist ein Besessener in Sachen Kraut- und Progrock. Er kommt schnell ins Dozieren, erklärt die Entstehung von Krautrock, als Aufeinanderprallen von E-Musik, Neuer Musiker und Rock. „Da ist vieles noch nicht erzählt, da ist noch viel Patz für Experimente.“ Das mache das Genre auch heute noch so interessant. „Es ging darum, sich von Konventionen abzusetzen, musikalischen und gesellschaftlichen.“ Ob das heute noch eine Rolle spielt? Ob Zirkon und Co. das hinbekommen, wird Polyhymnia, die nachdenkliche Muse, zeigen.

Polyhymnia, 18.3., 21 Uhr u. 19.3., 20 Uhr in der Maria am Ufer.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: