© hilpa Gupta, Foto: André Leisner

Shilpa Gupta in der Lübecker Kunsthalle St. Annen: Die zwei Hälften des Himmels

Von ungesungenen Liedern und verkorkten Gedichten: Die große indische Künstlerin Shilpa Gupta findet immer neue kreative Wege, um gegen Staatsgewalt zu protestieren.

Stand:

Ein Gedicht aus gelbem Klebeband prangt an der Wand, die Zeilen ergeben das Bild einer Flagge, die im Wind flattert. „Ich habe wirklich versucht, den Himmel in zwei Hälften zu teilen“, berichtet das lyrische Ich. Doch keine Barriere habe den Wolkenflug aufhalten können.

Der Nachbarraum in der Kunsthalle St. Annen wird von einer Lichtinstallation, halb Zaun, halb Leuchtreklame, zerschnitten. Der Satz „I live under your sky too“ blinkt auf, mal in Englisch, dann wechselweise in Hindi und Urdu, der Nationalsprache in Pakistan.

Die gleichnamige Installation hat Shilpa Gupta zuerst 2004 am Strand von Mumbai installiert, wo sie 1976 geboren wurde. Anlass für ihre Ausstellung ist die Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Possehl-Preises für Internationale Kunst.

Zum Possehl-Preis gehört die Soloschau

Die sehenswerte Schau umfasst 25 Arbeiten der gefeierten Inderin aus den vergangenen beiden Jahrzehnten, verteilt über die vier Ebenen des Neubaus im Museumsquartier St. Annen.

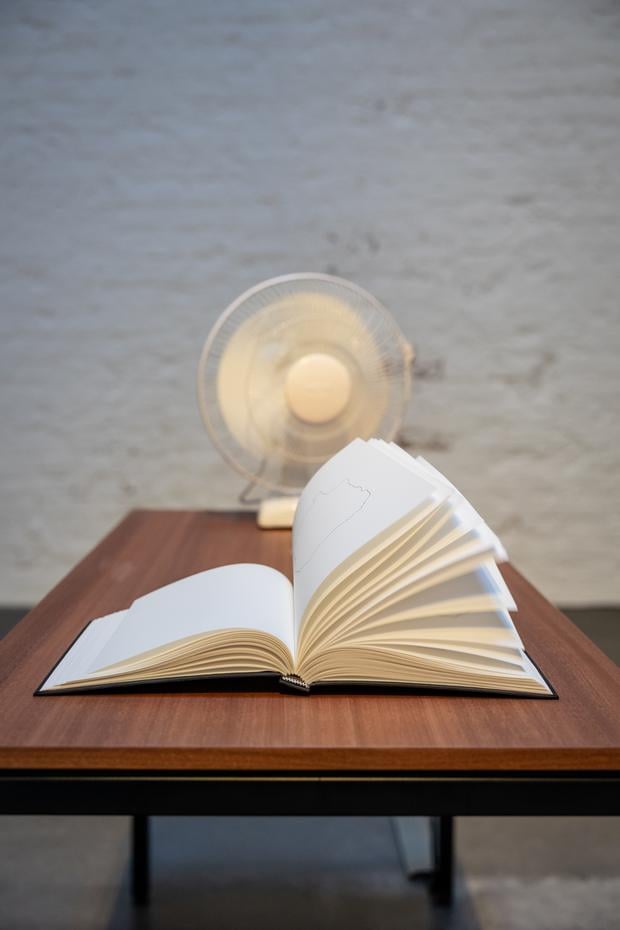

In die Frage nach Sinn und Unsinn von Grenzen bezieht Gupta auch das deutsche Publikum ein, wenn sie einen Tischventilator vor einem Buch hin- und herschwenken lässt. Der Wind blättert die Seiten um, sodass verschiedene Umrisszeichnungen der Bundesrepublik sichtbar werden – von verschiedenen Leuten aus dem Kopf hingekritzelt, wobei sich die Mindmaps deutlich voneinander unterscheiden.

© Shilpa Gupta, Foto: André Leisner

Der Nationalstaat entsteht im Kopf. Auch Kriege werden erst imaginiert, bevor sie ausbrechen. Diverse Werke beziehen sich auf den Konflikt zwischen Indien und Pakistan. In einer Vitrine ruht ein Garnknäuel in der Länge von knapp 2000 Kilometern, was der Strecke befestigter Grenzanlagen zwischen beiden Ländern entspricht.

Die erst in jüngerer Zeit gezogene Grenze zerschneidet gewachsene Kulturräume. 1947, nach dem Abzug der britischen Kolonialmacht, wurde der Subkontinent entlang religiöser Linien in zwei Staaten gespalten. Gewalt und Massenmigrationen folgten.

Obwohl Gupta die Anregungen meistens aus ihrem unmittelbaren Umfeld gewinnt – Mumbai, schön und brutal zugleich, steht da an erster Stelle –, gelingt es ihr, allgemeingültige Metaphern zu kreieren. Unterdrückung, Machtungleichgewicht, soziale Schieflagen: Was Gupta thematisiert, bewegt die ganze Welt.

© Shilpa Gupta, Foto: André Leisner

Partizipation ist ein wichtiges Anliegen der Künstlerin. In der Bodenarbeit „Stars on flags of the world“ befasst sie sich einmal mehr mit territorialen Ansprüchen und Staatsgebilden. Von einem Feld weißer Wachssterne, die von Flaggen diverser Staaten stammen, die hier indes vereinheitlicht wurden, darf sich das Publikum bedienen. Nach und nach wird sich das Werk auflösen wie bei den Bonbonhaufen von Félix González-Torres. Nur zielt „Stars on flags“ nicht auf das Schwinden des Körpers, sondern versinnbildlicht die Instabilität territorialer Gebilde.

Dass in Krisenzeiten nicht unbedingt Solidarität geübt wird, sondern Gewalt und das Sündenbockprinzip um sich greifen, thematisierte Gupta vor mehr als 20 Jahren in ihrer Installation „Blame“, die auch in Lübeck zu sehen ist. Die Innenwände eines begehbaren Holzkastens sind mit Regalen versehen, in die mit Kunstblut gefüllte Flakons eingereiht sind.

„Dich zu beschuldigen, fühlt sich so gut an, also beschuldige ich dich für das, was du nicht kontrollieren kannst, deine Religion, deine Nationalität …“, steht in Englisch und Hindi auf den Etiketten geschrieben. Solche Fläschchen hatte Gupta 2002 Fahrgästen eines Pendlerzugs überreicht. Im westindischen Bundesstaat Gujarat waren damals fast 2000 Menschen Pogromen gegen die muslimische Minderheit zum Opfer gefallen.

Ihr dringlichstes Thema ist die durch den Staat ausgeübte Macht – ebenso der Widerstand dagegen. Für den lauten Protest wie das Verstummen durch die Staatsgewalt hat Shilpa Gupta starke Darstellungsformen gefunden. In einem Holzregal stehen Glasflaschen, deren Labels Verse aus zensierten Gedichten unterschiedlicher Zeiten zitieren. In einer Performance hatte die Künstlerin die Gedichte in die Flaschen hineingesprochen und diese verschlossen. So bewahrt jede Flasche eine Stimme, die zum Schweigen gebracht werden sollte.

In der Installation „Listening Air“ hängen zu Lautsprechern umgebaute Mikrofone von der Decke, darunter leere Hocker. Im dunklen Raum ertönen Protestlieder aus aller Welt, von „Bella Ciao“ über „We Shall Overcome“ bis zu „Hum Dekhenge“ aus Pakistan, ein Lied, das man in Indien immer noch tunlichst nicht singen sollte.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: