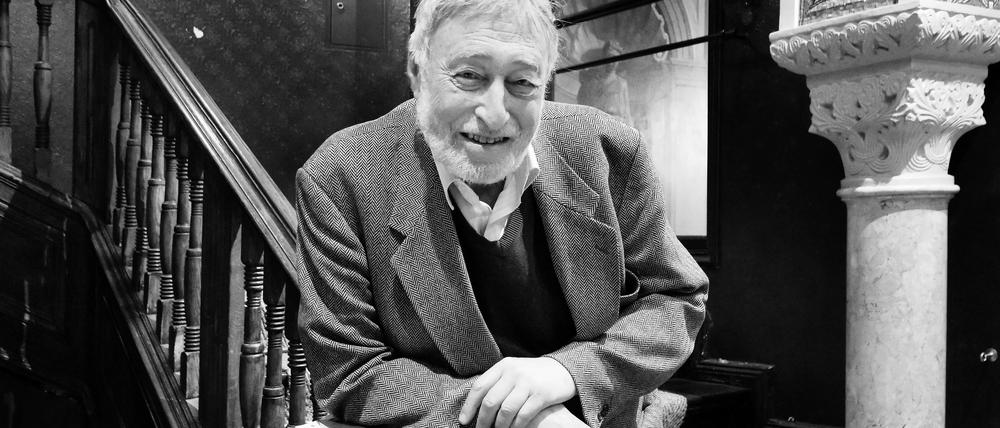

© IMAGO/Rolf Walter/IMAGO/xpress.berlin

Störrischer jüdischer Geist: Der Publizist Micha Brumlik ist im Alter von 78 Jahren gestorben

Der jüdische Erziehungswissenschaftler und Publizist war fünf Jahre lang Direktor des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts und Träger der Buber-Rosenzweig-Medaille

Stand:

Er war ein unabhängiger linker Geist, der intellektuell in vielen Welten zu Hause war. Die jüdische Religionsphilosophie war ihm so nah wie die Denkweise der Kritischen Theorie, und dass er letztlich ein Universalist kantischer Prägung war, bestimmte seine Meinungsäußerungen. Es gibt in den vergangenen Jahrzehnten kaum eine Debatte um deutsch-jüdische Angelegenheiten, in denen er sich nicht temperamentvoll zu Wort gemeldet hätte.

Zuletzt gehörte Micha Brumlik überdies zu den Unterzeichnern der „Jerusalemer Erklärung“, die sich als Alternative zu der Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance versteht. Die „Jerusalemer Erklärung“ fand er zum Beispiel deswegen sinnvoll, „damit nicht jede Kritik an der israelischen Politik in die Gefahr von Antisemitismus geraten kann“. Am Montag ist der jüdische Erziehungswissenschaftler und Publizist im Alter von 78 Jahren gestorben, wie das Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main mitteilte.

Von 2000 bis 2005 war Brumlik dessen Direktor. In seiner Amtszeit entwickelte er unter anderem wichtige Ausstellungen zum Auschwitz-Prozess. Zudem brachte er eine eigene Professur zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust an der Goethe-Universität in Frankfurt auf den Weg, die 2017 eingerichtet wurde und von Sybille Steinbacher, der amtierenden Direktorin des Bauer-Instituts wahrgenommen wird.

Erziehungswissenschaftler in Heidelberg und Frankfurt

Geboren wurde Brumlik am 4. November 1947 im schweizerischen Davos als Sohn jüdischer Eltern, die in der Nazi-Zeit Deutschland verlassen mussten. Anfang der 1950er Jahre zog die Familie nach Frankfurt am Main. Nach dem Abitur ging Brumlik für zwei Jahre nach Israel. Später lehrte er nach seinem Studium als Professor für Erziehungswissenschaft in Heidelberg und Frankfurt. Zuletzt lebte er in Berlin.

In Abwandlung des berühmten Titels, den Jakob Wassermann seinem Essay „Mein Weg als Deutscher und Jude“ gegeben hatte, nannte er 1996 seine Autobiografie – damals mit deutlich antizionistischem Einschlag – „Kein Weg als Deutscher und Jude“. Auf seine störrische Weise, mit der er im Lauf der Jahre durchaus unterschiedliche politische Positionen innerhalb des linken Spektrums bezog, hat er ihn dennoch gefunden.

Geschichte ist Geschichte, und man kann das Geschehene nicht elektronisch wieder auferstehen lassen.

Micha Brumlik

Brumlik hatte eine klare Meinung zu Aspekten der Erinnerungskultur in Deutschland. So sprach er sich zum Beispiel für Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten aus – jedoch nur mit gründlicher Vor- und Nachbereitung für Schülerinnen und Schüler.

Kein Sinn für die Schlussstrich-Debatte

Mit Forderungen nach einem „Schlussstrich“ in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit konnte Brumlik nichts anfangen: Die Auseinandersetzung mit der Schoah und der Mitverantwortung vieler Deutscher vor Jahrzehnten sei eine staatsbürgerliche Aufgabe, sagte er zu seinem 75. Geburtstag im Jahr 2022. „Schülerinnen und Schüler – egal, ob sie ,Biodeutsche’ sind oder aus migrantischen Familien kommen – müssen mit dieser Geschichte vertraut gemacht werden, um die normative Struktur dieses Landes mit seinem ersten Grundgesetzartikel, nach dem die Würde des Menschen unantastbar ist, besser zu verstehen.“

Es leben nicht mehr viele Überlebende der Schoah. Damit die Verbrechen der Nazis an den europäischen Jüdinnen und Juden in der Zukunft nicht in Vergessenheit geraten, gibt es zahlreiche Ideen: indem etwa Jüngere Erzählungen weitertragen, Interviews mit Zeitzeuginnen und -zeugen in Datenbanken zur Verfügung stehen oder über Hologramme. Dabei beantworten 3D-Projektionen von interviewten Überlebenden, einem Algorithmus folgend, Fragen.

Dieses Unterfangen stößt durchaus auf Widerstand. Auch Brumlik äußerte sich ablehnend: „Ich bin entschieden dagegen, dass gleichsam digitale Gespenster als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Geschichte ist Geschichte, und man kann das Geschehene nicht elektronisch wieder auferstehen lassen.“ Wenn es um eine mediale Vermittlung gehe, könne er sich Filme wie Claude Lanzmanns „Shoah“, in dem Überlebende zu Wort kommen, sehr viel besser vorstellen. (KNA/Tsp)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: