© Hanna Haaslahti /Foto: ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Felix Grünschloß

Wie Medienkunst überlebt: Ein Blick hinter die Kulissen des ZKM Karlsruhe

Die Kunst unserer Zeit entsteht mit elektronischen und digitalen Mitteln. Sie hat eine enorm kurze Lebensdauer. Darauf sind nur wenige Museen eingestellt.

Stand:

In einem Turm aus 27 Röhrenbildschirmen sieht man 27 identische, zeitversetzt laufende Videos junger schöner Männer, die sich an Fitnessgeräten abmühen, bis ihnen die Anstrengung die Tränen in die Augen treibt. Grenzüberschreitung im Dienst der Schönheit, Körperkult, Männlichkeit und Schmerz eingebaut in ein flimmerndes Technik-Monument.

Diese 1987 entstandene Arbeit „Les larmes d’acier“ (Tränen aus Stahl) der Videokunst-Pionierin Marie-Jo Lafontaine wurde im selben Jahr erstmals zur Documenta 8 in Kassel gezeigt. Dass die Installation jetzt im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) läuft, grenzt an ein Wunder. Dafür braucht es Expertise, Ersatzteile, Geld, Zeit und Leidenschaft. Von allem viel.

Tränen aus Stahl

Medienkunst ist äußerst fragil und schwer zu konservieren. Nach wenigen Jahren sind die meisten elektronischen Werke nicht mehr funktionsfähig – es sei denn, ein Heer von Expertinnen und Experten kümmert sich um sie. Datenträger zerfallen, Software ist schnell überholt, Gespeichertes nicht mehr lesbar.

© Marie-Jo Lafontaine/Foto: ZKM | Karlsruhe, Felix Grünschloß, VG Bild-Kunst Bonn 2025

Lafontaines Installation ist eine von mehreren Medienkunstarbeiten, die für die neue Sammlungspräsentation des ZKM Karlsruhe, eines der bedeutendsten Zentren für Medienkunst weltweit, aufwendig restauriert worden sind. Röhrenmonitore werden seit mehr als zehn Jahren nicht mehr produziert, das ZKM verfügt zum Glück über einen riesigen Bestand an Ersatzteilen.

Nur deshalb kann die Installation im Dauerbetrieb einer Ausstellung noch auf 4:3-Röhrenmonitoren ausgestrahlt werden, bleibt die spezifische Bildqualität erhalten. Das Videomaterial wurde digitalisiert. Die Laserdiscs, auf die es bereits in den 90ern zur besseren Erhaltung migriert worden ist, würden theoretisch noch laufen, das Problem sind Ersatzteile für die antiquierten Player. „The Story that never ends“ lautet der Titel der Ausstellung, die sich mit der schier unendlichen Aufgabe beschäftigt, elektronische und digitale Kunst über die Jahre hinweg aktuell zu halten.

© Soun-Gui Kim; Foto: ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Foto: Franz J. Wamhof

Expertise für Datensicherung

Für die Ausstellung waren neben Kuratorin Clara Runge maßgeblich die Restauratoren und Restauratorinnen zuständig. Ein interdisziplinäres Team von Ingenieuren, Technikerinnen, Medienarchäologinnen, Kunsthistorikern, deren Arbeit man sonst wenig mitbekommt. 100 Installationen, Videoarbeiten, Klangkunstwerke und computerbasierte Kunst von den 1980er Jahren bis heute haben sie aus der 12.000 Werke und 200 Archive umfassenden Sammlung des ZKM ausgewählt. Vieles war seit Jahrzehnten nicht mehr öffentlich zu sehen, oder sogar noch nie, wegen konservatorischer Herausforderungen oder weil die Kunstwerke im männlich dominierten Kanon bisher keine Rolle spielten.

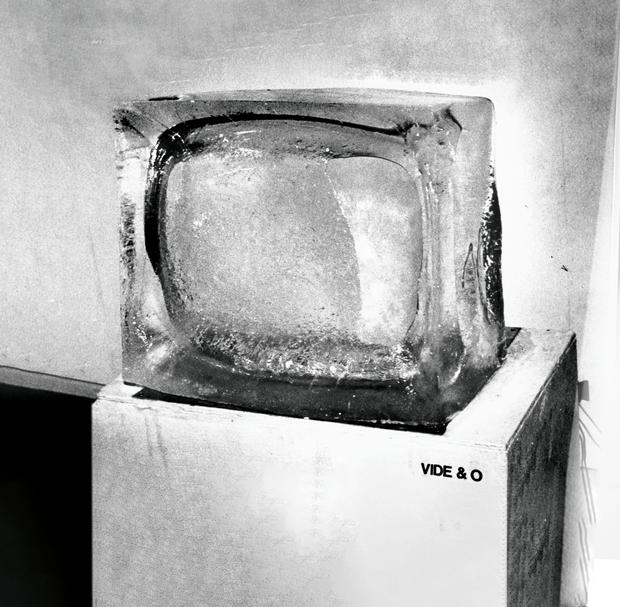

Neben respektierten Namen wie Nam June Paik, Bill Viola oder Jeremy Shaw rücken weibliche und diverse Positionen ins Licht. Etwa die geometrisch-abstrahierten Körperskulpturen der Künstlerin pezold alias Friederike Pezold, in denen sie Mund, Brüste, Venushügel in Form von Rechteck, Kreis und Dreieck andeutet und mit kleinen Bewegtbild-Sequenzen lebendig macht. Oder eine aufgezeichnete Performance der Südkoreanerin Soun-Gui Kim, bei der ein Fernseher aus Eis und der Raum drum herum zur Klangskulptur wird.

In einem der Kapitel geht es um Übertragungstechnik und die „Kunst der Signale“. Im Bereich Körperbilder wird es schnell interaktiv. Etwa in älteren Arbeiten, wie dem M16-Gewehr von Lynn Hershman Leeson, einer der wichtigsten Vertreterinnen der feministischen Medienkunst. Man kann in dieser Waffeninstallation von 1993/94 selber zielen und feuern – und sieht plötzlich das eigene vor Ort aufgezeichnete Bild im Schussfeld.

Auch jüngere Werke wie „Captured“ der finnischen Künstlerin Hanna Haaslahti von 2019 spielen mit Interaktivität. Die Echtzeit-Gesichtserkennungstechnologie ist hier schon weiter entwickelt, scannt die Gesichter von Freiwilligen. Ein Avatar wird erstellt und dieser Gesichtsklon mit stilisiertem Körper ist Sekunden später Teil einer virtuellen Umgebung und marschiert mit anderen Avataren durch einen Raum.

Was der eigene Charakter da treibt, lässt sich nicht mehr kontrollieren, das macht einen Teil der Faszination aus. Es reicht von Harmonie über Gewalt bis zum feigen Gaffen. So sensibilisiert die Künstlerin für die unterschiedlichen Verhaltensmuster in Gruppen. Die kritische Auseinandersetzung mit Ausbeutung, Überwachung und Gewalt sind in vielen Arbeiten präsent und beschäftigen Künstler aller Generationen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Einen vergleichbaren Einblick in die eigene Sammlung gab es zuletzt vor mehreren Jahren, damals noch unter Leitung des legendären langjährigen ZKM-Direktors Peter Weibel, der 2023 in den Ruhestand ging und kurz vor seinem Abschied starb. Seit 2023 leitet der Brite Alistair Hudson das Haus. Der Blick hinter die Kulissen der Restauratoren passt zu seiner Programmatik. Hudsons Leidenschaft gilt der gesellschaftsverändernden, communitybasierten Medienkunst. Er setzt auf „Agency“, auf Eigenverantwortung: verstehen, wie die Technik funktioniert, um dann mittels künstlicher Intelligenz, Algorithmen, Blockchain und Co. ein Gegengewicht zur gewinnmaximierenden Tech-Industrie zu schaffen.

Mit der Restaurierungsexpertise des ZKM könne weltweit nur die Tate Modern in London mithalten, sagt Hudson am Eröffnungswochenende. Jüngere Museen wie das M+ in Hongkong bauen ihr Know-how gerade aus. Viele Museen nehmen Medienkunst erst gar nicht in ihre Sammlung auf, aus Sorge, dass sie sie nicht langfristig erhalten können.

„Für unsere Kultur und die Kunstgeschichte bedeutet das jedoch, dass hier eine Leerstelle entsteht“, sagt Margit Rosen, Sammlungsleiterin am ZKM. „Künftige Generationen werden möglicherweise verwundert feststellen, dass eine Gesellschaft, die von elektronischen und digitalen Technologien geprägt war, entweder nicht fähig oder nicht willens war, die Kunst ihrer Zeit zu bewahren.“ Zumal das Thema Datensicherung auch private Erinnerungen betrifft: Wie lange werden wir die Fotos auf unseren Smartphones lesen können?

Medienkunst ist oft eine Black Box. Vielfach kennt nur der Künstler selbst die Funktionsweise seiner Arbeit. Wird ein computerbasiertes Werk aus den 80er Jahren in die Sammlung des ZKM aufgenommen, muss das technische Set-up am besten sofort analysiert, verstanden, dokumentiert werden. Selbst wenn die Original-Speichermedien und Computer noch laufen, braucht es immer einen „Plan B“ für den Betrieb, sagen die Restauratoren. Sonst droht Datenverlust.

Damit das nicht passiert, unterhält das ZKM unter anderem ein „Labor für antiquierte Videosysteme“, das eine umfassende Sammlung lauffähiger Geräte aus allen Zeiten beherbergt. Ein Team aus drei Personen digitalisiert 1000 Videobänder pro Jahr. Im Moment werden die Archive der deutschen Videokunstpionierin Ulrike Rosenbach und die Bänder aus dem Besitz von Holger Czukay, einem Mitglied der Krautrockband Can, bearbeitet. Zigtausend weitere Videobänder warten auf Digitalisierung.

Die Daten werden an unterschiedlichen Orten und auf unterschiedlichen Medien gespeichert, unter anderem auf sogenannten LOT-Bändern. Die sind günstig, brauchen keinen Serverplatz und überstehen zuverlässig die nächsten 15 Jahre. Was dann kommt, weiß niemand. Weiter lässt sich in Sachen Datensicherung nicht denken.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: