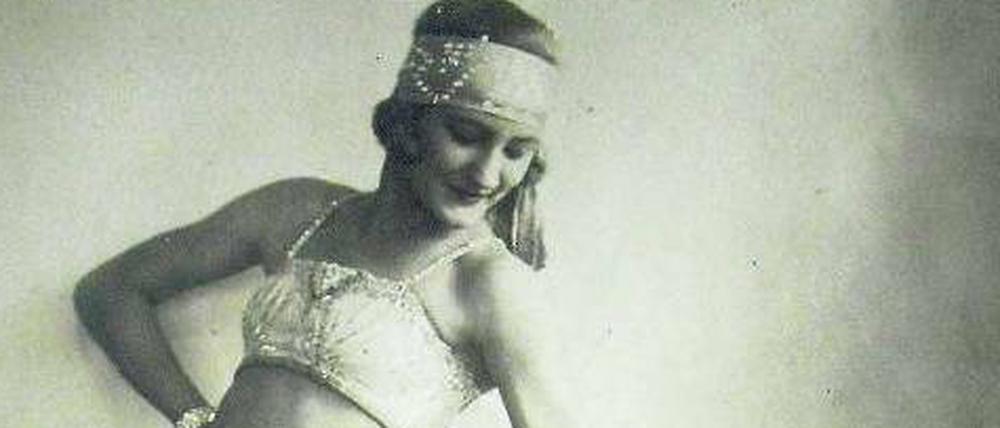

© Nachlass Kayser-Corsy

Zerstörte Vielfalt: Der braune Kick

Unterhaltung mit Hakenkreuz: Die perfide Karriere der Tänzerin Lysa Kayser-Corsy im Nationalsozialismus.

Stand:

Das Berlin der Weimarer Republik fasziniert bis heute durch seine laszive Lebensfreude in der Nähe zum faschistischen Abgrund. Die in diesem Klima üppig gedeihenden künstlerischen Ausdrucksformen machten die Metropole zur Hauptstadt der Experimente. So brachten Mary Wigman oder Gret Palucca den expressionistischen Ausdruckstanz zu weltweit Aufsehen erregender Blüte. Wie konnte ein derart fruchtbarer, kreativer Boden innerhalb weniger Jahre zur verkarsteten Steppe nationalsozialistischer Monokulturen werden? Vielfalt verkümmerte zu Einfalt, unter dem Diktat eines faschistisch verordneten Kunstbegriffs und gleichgeschalteter Kunstkritik.

Das Berliner Themenjahr „Zerstörte Vielfalt“ zum 80. Jahrestag der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten dokumentiert diesen Prozess der Verarmung und Auslöschung und erinnert an seine Opfer. Merkwürdig jedoch, dass das Motto des Gedenkjahres die Akteure dieser Vernichtung ins Passive wendet. Die Vielfalt wurde zerstört – aber von wem und wie? In den meisten der mehreren hundert Veranstaltungen bleiben die Verantwortlichen ebenso wie die Nutznießer der Zerstörung ungenannt. Dabei lassen sich die feinen Wirkmechanismen der umfassenden Auslöschung künstlerischer Vielfalt nur unter Einbezug ihrer Perspektiven nachvollziehen.

Über 4000 deutschsprachige Bühnenkünstler mussten zwischen 1933 und 1945 das Land verlassen. Wer blieb, konnte Karriere machen. Aber wie kam es, dass viele Künstlerinnen und Künstler die Gleichschaltung bereitwillig mittrugen und beförderten? Wie viel Verantwortung kann man von Künstlern der NS-Zeit erwarten, wie viel Bewusstsein der Vereinnahmung und des Umschlags dieser Vereinnahmung in bejahende Begeisterung? Der Blick aus heutiger Sicht oszilliert meist zwischen Bewunderung, Entschuldigung und Anklage. Dabei lohnt es sich, die Dynamik der Vereinnahmung näher zu betrachten, zum Beispiel mit Hilfe des Nachlasses der NS-Bühnentänzerin Lysa Kayser-Corsy. Die Dokumente sind erst kürzlich zum Vorschein gekommen. Ihre Entdeckung ist erhellend.

Anfang der dreißiger Jahre musste sie noch mühselig um Engagements ringen. Sie suchte weniger nach Ausdruck denn nach schnellem Ruhm. Sie wollte gefallen, egal wem. „Ich habe die deutschen Theater einmal Trutzburgen genannt“, schrieb der Präsident der Reichstheaterkammer Ludwig Körner, „Trutzburgen deutschen Geistes und deutscher Kultur. Und die deutschen Bühnenschaffenden sollen die wehrhaften Bemannungen dieser Hochburgen sein.“

Der Aufstieg von Kayser-Corsy ist ohne den Nationalsozialismus nicht denkbar

1940, als diese Zeilen erscheinen, ist Lysa Kayser-Corsy 31 Jahre alt, schon eine Frau auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mit ihrem Mann tritt sie als Frontbühnenstar in über tausend Vorstellungen auf. Das Studium ihres Nachlasses erlaubt psychologische Einblicke in die Mechanismen der Anpassung. Wer als Künstler nach dem Gefühl der Erhabenheit, nach Auszeichnung gierte, konnte es sich im Nationalsozialismus schnell und einfach verschaffen, denn die NS-Ideologie war ihrerseits von rauschhaften Überlegenheits- und Größenfantasien getränkt. Das Totalitäre bestand nicht nur in der ideologischen Durchdringung des Alltags und des öffentlichen Lebens, sondern auch in der Vereinnahmung seelischer Instanzen.

Die Karriere der Lysa Kayser-Corsy, die mit bürgerlichem Namen Liselotte Schmidt hieß, ist ohne den Nationalsozialismus nicht denkbar. Bei Engagements für die „Deutsche Arbeitsfront“ in den Vorkriegsjahren und Vorstellungen für die Wehrmachtssoldaten während des Kriegs wurde sie umschmeichelt und privilegiert. Die kulturelle Massenmobilisierung im Rahmen der „Kraft durch Freude“-Programme und Fronttheaterauftritte bescherte Bühnenkünstlern steigende Zuschauerzahlen. Spielten 1933 in Deutschland noch 142 Theater mit 22 000 Beschäftigten, so waren es 1940/41 auf dem Höhepunkt des Eroberungskrieges 248 Theater mit 44 000 Beschäftigten. Die Zahl der Bühnen stieg mit den Okkupationen des „großdeutschen Reichs“, damit stiegen auch die Karrierechancen für Schauspieler. Materieller Profit, narzisstische Gier, der Nationalsozialismus konnte beides befriedigen.

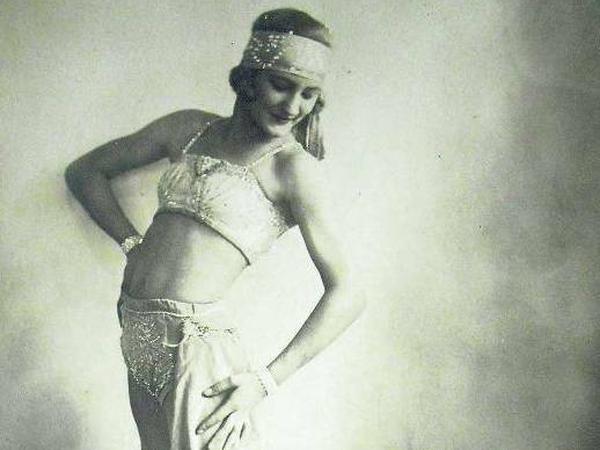

Nach dem Krieg hatte sie in Friedenau eine Tanzschule

© Nachlass Kayser-Corsy

Gleichzeitig wurden jüdische und politisch missliebige Künstler entlassen oder mit Berufsverbot belegt. Auch der Erfolg der Tänzerin Kayser-Corsy ist ohne die Ausgrenzung, Deportation und Ermordung ihrer verfolgten Konkurrentinnen nicht denkbar. So durften Mary Wigman und Gret Palucca zwar bis 1939 tanzen und unterrichten, jedoch nur mit Sondergenehmigungen öffentlich auftreten. Palucca trat 1936 bei der Eröffnung der Ollympischen Spiele in Berlin auf. In der DDR genoss sie später hohe Wertschätzung. Ihr Weg zwischen Ausgrenzung, Anpassung und Widerstand gegen das NS-Regime erscheint im Rückblick ambivalent. Anders die nur wenig ältere jüdische Tänzerin Tatjana Barbakoff. Sie musste aus Berlin nach Frankreich fliehen, wurde 1944 von der Gestapo gefasst und sofort in Auschwitz ermordet. Die Schicksale dieser Frauen, die sich vermutlich nie begegneten, sind durch die NS-Pogrome direkt verknüpft.

Die Karriere von Lysa Kayser-Corsy entwickelte sich planvoll und anbiedernd. „Die Deutsche Tanzbühne“, heißt es im Werbepamphlet des von ihr gegründeten Theaters, „hat es unternommen, deutsche Kultur in tänzerischer Form dem deutschen Menschen nahezubringen.“ In der Show stellt man die „Irrwege des Tanzes“ dar, „wo das deutsche Volk sich von Negern seinen Tanz aufdrängen ließ.“ Stattdessen wolle man das Publikum „mit unseren neuen deutschen, wieder schönen und ästhetischen Gesellschaftstänzen“ erfreuen. Die Erwähnung der verfemten „Neger-Tänze“ wirkt wie ein mühsam retuschierter Vorwand, sie dennoch aufzuführen – in leicht erregter Stilisierung einer tabuisierten Lust, von Deutschtümelei ummantelt. So passt man sich dem herrschenden Diskurs an. Die NS-Propaganda wird nicht nur duldend ertragen, sondern im eigenen Interesse wiederholt, verfeinert und ausgebaut.

Im „Lubliner Wochenprogramm“ vom 30. April 1943 wird ein Gastspiel der Tanzbühne Kayser-Corsy angekündigt. Zwischen die Programmhinweise sind Hitler-Zitate und Kurzparolen eingestreut: „Führer befiehl – wir folgen“, „Totaler Krieg – kürzester Krieg!“, „Harte Zeit – Harte Arbeit – Harte Herzen!"

Die kleinbürgerliche Kulturidylle ist hier besonders bruchlos mit plattester NS-Propaganda verlötet. Vor der deutschen Besatzung ab 1939 galt Lublin als ein Zentrum jüdischen Lebens in Polen. Im südlichen Vorort Majdanek wurde im Oktober 1941 das erste deutsche KZ in Polen eingerichtet, rund 80 000 Menschen wurden hier getötet. Drei Gaskammern dienten zwischen September 1942 und Oktober 1943 den Massenmorden. Was hat die Tänzerin bei ihrem Gastspiel erlebt, was hat sie gesehen oder gewusst vom Konzentrationslager, von den Deportationen und Ermordungen der Juden, von deren Wächtern und Henkern, für die sie in Lublin auftrat?

Die vielzitierte „Banalität des Bösen“ erhält in den rüschenbewandeten Bildern des Frontstars Lysa Kayser-Corsy eine besonders perfide Note. Der Wunsch sich künstlerisch auszudrücken, ist verständlich, aber wie weit sind die Künstler bereit zu gehen? Die Frage stellt sich bei jedem einzelnen NS-Star. Zumal die Sehnsucht nach dem Glanz im Auge des Publikums bis heute verführbar macht, was sich in harmloser Form an Castingshow-Formaten wie „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Germany’s Next Topmodel“ beobachten lässt. Was hier auf spielerische Weise zu erleben ist – wie nah Triumph und Zerstörung beieinanderliegen –, das hatte vor 80 Jahren mörderische Folgen.

Lysa Kayser-Corsy scheiterte nach dem Krieg mit dem Versuch ihre Show „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ in Berlin weiterzuführen. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1987 betrieb sie in Friedenau eine Tanz- und Mannequinschule.

Die Autorin lebt als Psychotherapeutin in Berlin. Im Rahmen des Themenjahrs „Zerstörte Vielfalt“ präsentiert die „Neue Arbeitsgemeinschaft für Zeitgeschichte + Sozio-Analysen“ unter Mitarbeit von Vera Kattermann am 23. August um 19.30 Uhr eine szenische Lesung aus dem Nachlass von Lysa Kayser-Corsy. „Tanzen für die Wehrmacht – Eine künstlerische Karriere im Nationalsozialismus“, im Jugendkulturzentrum Pumpe, Lützowstr. 42.

Vera Kattermann

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: