Zeitungsgründer Erik Reger sieht das „verfluchte preußische Jahrhundert“ zu Ende gehen. Er setzt den ersten Nachkriegs-Jahreswechsel in Bezug zu jenen davor und holt historisch weit aus.

© dpa

Das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte: Mit dem von der NSDAP kreierten Führerkult und der nationalsozialistischen Propaganda schaffte es die Partei unter Adolf Hitler in den Jahren 1933 bis 1945 große Teile der deutschen Bevölkerung für den Zweiten Weltkrieg zu mobilisieren. Alles zum Thema hier.

Zeitungsgründer Erik Reger sieht das „verfluchte preußische Jahrhundert“ zu Ende gehen. Er setzt den ersten Nachkriegs-Jahreswechsel in Bezug zu jenen davor und holt historisch weit aus.

Die auf Quotenerfolge abonnierte Autorin Annette Hess spinnt ihre vor zehn Jahren gestartete „Ku’damm“-Reihe weiter. Diesmal im Zeitkolorit der Berliner Drogen- und Disco-Siebziger.

Ein Flohmarktfund mit Bildern eines Massakers ist der Ausgangspunkt des neuen Projekts der preisgekrönten Autorin und Illustratorin Nora Krug. Jetzt hat sie dafür in Deutschland und Polen recherchiert.

Zeitungsgründer Erik Reger wendet sich am 18. Dezember 1945 gegen die unter Deutschen weit verbreitete Verdrängung eigener Schuld – das „dreiste Gemurmel der Unwissenheit“ und das heuchlerische „Wenn wir das doch gewußt hätten!“

Während der Westen um einen Vorschlag zu einem Friedensabkommen ringt, fällt der russische Machthaber mit einer Beleidigung auf. Sie richtet sich gegen europäische Politiker.

Der Kreml intensiviert seine Diffamierungskampagne gegen Europa. Außenminister Lawrow stellt Deutschland, Frankreich und Großbritannien in eine Linie mit dem Nationalsozialismus – und attackiert besonders Friedrich Merz.

Der Anschlag von Sydney erschüttert das Land – und wirft ein Schlaglicht auf den dortigen Antisemitismus. Autorin Tammy Pakula Reznik ist Jüdin und lebt in Australien. Ein Interview.

Die Generation Deutschland tritt die Nachfolge der Jungen Alternative an. Doch bereits beim Gründungstreffen kam es zu einem Vorfall, der strafrechtlich relevant sein könnte.

Für die Weihnachtsaktion „Menschen helfen“ stellt der Tagesspiegel-Spendenverein einige gemeinnützige Vereine in Berlin vor. Heute: „Freunde alter Menschen“.

Vor 80 Jahren erschien im Tagesspiegel diese dreiteilige Reportage des Tagesspiegel-Gründers Walther Karsch zur gerade begonnenen Verhandlung gegen die führenden Nazis. Hier seine Gerichts- und Reise-Eindrücke.

Unbekannte beschmieren in Berlin-Schöneberg zwei Gedenktafeln für eine jüdische Familie mit schwarzer Farbe. Der Staatsschutz ermittelt.

Bei der Gründung der AfD-Jugendorganisation spricht ein Redner im Hitler-Stil. AfD-Jugendchef Hohm grenzt sich vom Nationalsozialismus ab. Wie er die neue Organisation positioniert.

TeBe gilt als jüdisch geprägter Verein. Aber wie handelte der Berliner Klub direkt nach der Machtergreifung der Nazis? Ein neues Buch gibt Antworten.

Vor 50 Jahren starb Hannah Arendt. An der Freien Universität wird seit 2018 die Kritische Gesamtausgabe ihres Werks ediert und auch digital veröffentlicht.

Eine höhere Wertschätzung der polnischen Geschichte ist nötig: Warum die Polen das Recht haben, gerade auch die Erinnerung an die polnischen Opfer einzufordern.

In Berlin spielt die koloniale Vergangenheit mehr als in jeder anderen Stadt Deutschlands eine Rolle. Heute erinnert fast nichts mehr daran. Der Ausstellungskurator Ibou Diop erklärt, was sich am Umgang mit ihr ändern muss.

Es war eines der größten Außenlager des KZ-Sachsenhausen und es befand sich in unmittelbarer Nähe zu Berlin. Nun wurde über das KZ in Falkensee am Berliner Stadtrand erstmalig ein Buch geschrieben.

An der Humboldt-Universität sprach der wegen Trump emigrierte US-Philosoph Stanley über „neuen Faschismus“. Das Versprechen, Gegenstrategien zu liefern, löste er nur teils ein. Stattdessen gab es Spitzen gegen Friedrich Merz.

Warum der Ex-Kanzler nach Sitzungen mit der AfD duschen möchte und warum er die AfD für antidemokratisch hält. Scholz verweist in einem Bürgergespräch auch auf die Vergangenheit.

Zeitungsgründer Edwin Redslob befasst sich mit der „trostlosen Wandlung von Goethe zu Goebbels“ im Deutschen. Am 18. November 1945 wurde der Umfang für die Sonntagausgabe von vier auf sechs Seiten erhöht.

Zum 20. Mal blickt die Jugendgeschichtsmesse auf die lokale Geschichte der letzten 100 Jahre. Kinder und Jugendliche aus Potsdam und Brandenburg stellen am Samstag ihre Projekte vor.

Seit Jahren stehen Teile des ehemaligen Flughafens leer. Dabei hat die Stadt Vorschläge zuhauf, was mit dem Denkmal passieren soll. Welche hätte Berlin umsetzen sollen? Stimmen Sie ab.

Fast alle jüdischen Bewohner eines Hauses in Wilmersdorf wurden vom NS-Regime in Konzentrationslagern ermordet. Die heutigen Wohnungseigentümer bringen nun eine Gedenktafel an.

Im bürgerlichen Berliner Umland gehören rechtsextreme Sticker und Graffiti plötzlich zum Stadtbild. Anwohner berichten von rechten Jugendgruppen und bitten die Bevölkerung um Hilfe.

Polen muss einen angemessenen Platz im geplanten Dokumentationszentrum zum Vernichtungskrieg und zur deutschen Besatzung in Europa bekommen – und dieses Zentrum könnte gegenüber dem polnischen Denkmal und dem Deutsch-polnischen Haus gebaut werden.

Wirtschaftliche Vorteile banden Millionen Deutsche an das NS-Regime, argumentiert Götz Aly. Auch heute sieht er politische Gefahren. Ein Gespräch.

84 Jahre lang hielt man Fotos aus der NS-Zeit für Aufnahmen von deutschen Zivilisten. Tatsächlich zeigen sie aber, wie Nazis 1941 jüdische Familien aus Hamburg verschleppten. Ein Fund, der die Erinnerung korrigiert.

Die Messingtafeln erinnern an Opfer des Nationalsozialismus, müssen aber regelmäßig geputzt werden, um ansehnlich und erkennbar zu bleiben. Die Web-App „Stolperclean“ gibt dafür Orientierungshilfe.

Ein neues Buch holt den fast unbekannten Enkel Wilhelm II. aus dem Schatten der Geschichte – und erzählt von Liebe, Loyalität und Verlust.

Zeitungsgründer Erik Reger fordert früh, für einige zu früh, eine „Republik Deutschland“ mit dem „Gefüge eines Staatenbundes, in dem die deutschen Länder größere Selbständigkeit und Bedeutung haben als je zuvor“.

Die AfD in Sachsen-Anhalt fordert, das Engagement gegen Rassismus an den Schulen im Land zu beenden. Zudem stört sich die Partei an Schulnamen mit „weltanschaulicher Tendenz“. Diese sollten umbenannt werden.

Die BSW-Regierungsfraktion lädt Russlands Botschafter zu einer Ausstellungseröffnung in den brandenburgischen Landtag ein. Der nutzt den Auftritt.

Wie ging man in Potsdam nach dem Krieg mit familiären Verstrickungen in die nationalsozialistische Diktatur um? Das ist Thema der Abschlussveranstaltung zur Napola-Ausstellung.

Zeitungsgründer Erik Reger erinnert ungeduldige Deutsche daran, wie geduldig sie mit Hitler, Göring und Goebbels waren und wie viel besser sie es jetzt schon haben als im Krieg.

In Nürnberg begann anderthalb Jahre nach der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg die Verkündung der Urteile gegen führende Nazis. Tagesspiegel-Gründer Erik Reger verfasste diesen Leitartikel.

Zwischen den Systemen: Horst Strempels Werk „Das Referat“ entstand 1945, im Gründungsjahr des Tagesspiegels. Es zeigt den Aufbruch, doch wenige Jahre später musste der Künstler nach West-Berlin fliehen. Eine Spurensuche.

Wie viel Macht hätte ein Ministerpräsident von der AfD, was könnte er politisch ganz konkret angehen? Der Blick auf fünf kritische Bereiche zeigt: eine ganze Menge.

Sie spielen ohne Partitur und improvisieren frei über die Werke bekannter Komponisten. Jetzt begeisterte das Stegreif-Orchester beim Musikfest im Kammermusiksaal.

In Potsdam wurde eine der ersten Napolas Deutschlands gegründet: Eine Ausstellung berichtet von ehemaligen Schülern, fanatischen Lehrern, fragwürdigen Mutproben und militärischen Lehrmethoden.

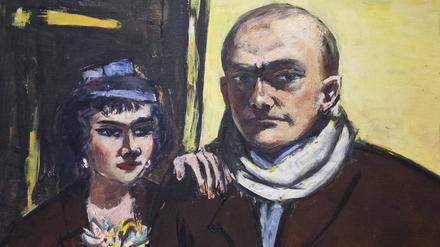

In der Potsdam-Buchpremiere am Montag stellt die Autorin Marianne Ludes ihren neuen Roman vor. Dafür durfte sie als Erste die Tagebücher von Max Beckmanns Frau Quappi lesen.

öffnet in neuem Tab oder Fenster