© Imago

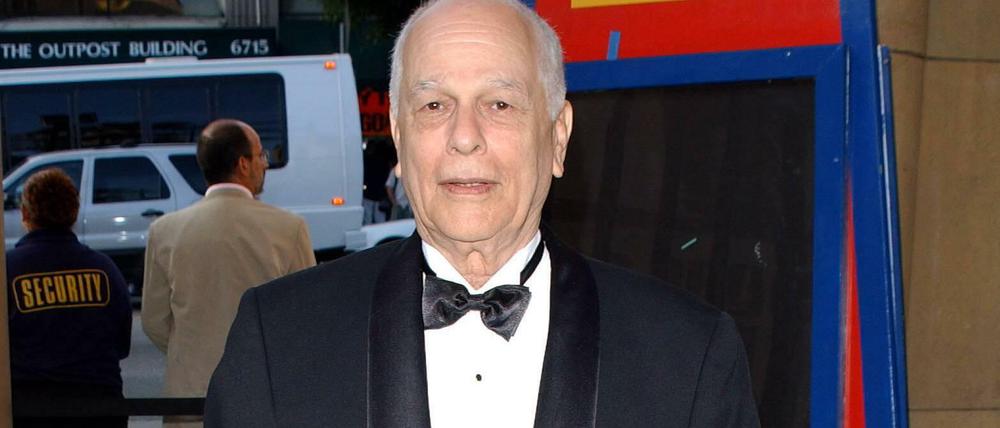

Zum Tod von Nelson Pereira dos Santos: Pionier des Cinema Novo: Brasilianischer Filmemacher Dos Santos gestorben

Er zeigte die Wirklichkeit Brasiliens wie kaum einer zuvor. Am Samstag starb der Filmemacher Nelson Pereira dos Santos mit 89 Jahren, der geistige Vater des Cinema Novo.

Stand:

Er galt als Pionier und geistiger Vater des neuen brasilianischen Kinos, des Cinema Novo, das die fünfziger und sechziger Jahre in Brasilien prägte. Sein Meisterwerk „Nach Eden ist es weit“ (1963) über eine Viehtreiberfamilie auf der Flucht vor der großen Dürre von 1941 lief im Wettbewerb von Cannes. Am Samstag ist der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Nelson Pereira dos Santos mit 89 Jahren in Rio de Janeiro gestorben, er litt an Leberkrebs.

Er ist kaum auszuhalten, der klagende Kreissägenlaut zu Beginn von „Nach Eden ist es weit“. Über die karge Steppe kommt die Familie mit zwei kleinen Jungen und der abgemagerten Hündin Baleia auf den Zuschauer zu. Die Schwarzweißbilder hat Dos Santos mit Bedacht überbelichtet. Er filmte, als die Sonne am höchsten stand. Das Quietschen, das von dem schleifenden Holzrad eines Ochsenkarren stammt, und die gleißenden Bilder attackieren förmlich die Sinne des Zuschauers. Dazu das Schweigen der Figuren, schier unerträglich. Was sollen sie auch sagen? Nur die Gnade des Großgrundbesitzers kann sie vor dem Verhungern retten. Sie flehen um Arbei, geben ihre Würde preis.

Ungeschönt sollte Brasiliens brutale Realität gezeigt werden, eine Welt ohne Hoffnung: Das war das Anliegen des Cinema Novo, zu dessen Protagonisten neben Dos Santos auch Glauber Rocha und Joaquim Pedro de Andrades gehören. Glauber Rocha brachte das Anliegen des vom italienischen Neorealismus und der französischen Nouvelle Vague beeinflussten Cinema Novo später so auf den Punkt: "Eine Kamera in der Hand und eine Idee im Kopf“, mehr brauchte es nicht.

„Vidas Secas“, so der Originaltitel von „Nach Eden ist es weit“, heißt soviel wie „verdorrtes, ausgetrocknetes Leben“. Die Brutalität der Umwelt ist hier längst auf die Bauernfamilie übergesprungen. Die sympathischste Figur, die Hündin Baleia, wird von ihrem Besitzer wegen Verdacht auf Tollwut erschossen. Selten wurde ein Tod quälender gezeigt, Baleia ahnt ihr Schicksal, doch der Gehorsam macht die Flucht unmöglich. Sie ergibt sich ihrem Schicksal, so wie es die Armen Brasiliens tun.

Ein Ausgeliefertsein, das Dos Santos bereits 1955 in „Rio bei 40 Grad“ zeigte. Darin begleitet er Kinder aus dem Slum auf ihrem Weg in die Nobelviertel, wo sie Erdnüsse verkaufen. Er wolle endlich „Licht auf Brasilien werfen“, sagte Dos Santos dazu. Dazu motiviert hatten ihn Vertreter des brasilianischen Modernismus wie der Schriftsteller Oswald de Andrade, der Maler Di Cavalcanti und der Komponist Heitor Villa-Lobos. „Da fehlte nur noch das Kino, um das Land fertig zu bauen“, so der Regisseur.

Politik und Poesie: Dos Santos' Symbolbilder sind oft schwer zu verstehen

Doch die Militärdiktatur, die ab 1964 gut zwanzig Jahre dauern sollte, beendete vorerst den Traum von einem gerechteren Brasilien, Glauber Rocho erklärte das unter den Repressalien leidende Cinema Novo denn auch später für tot. Der gelernte Jurist und Journalist Dos Santos drehte gleichwohl weiter Dokumentarfilme über das Elend. Seine groteske Spielfilm-Adaptation von Hans Stadens Kannibalengeschichte „Wie gut schmeckt denn mein kleiner Franzose“ (1971) bekam Probleme mit der Zensur, denn Dos Santos hatte die brasilianischen Ureinwohner nackt gefilmt. Das Werk feierte auf der Berlinale Premiere. Wobei seine vielfach preisgekrönten Filme für ein nicht-brasilianisches Publikum nicht leicht zu verstehen sind, vor allem wegen ihrer rätselhaften Symbolik. Etwa wenn in „Das dritte Ufer des Flusses“ (1994) ein Mann sich von der Welt zurückzieht und auf einem Kanu in der Mitte eines Flusses lebt.

In seiner letzten Schaffensperiode drehte Dos Santos Dokumentarfilme über die Pioniere aus seiner Jugendzeit, den Bossa-Nova-Maestro Antonio Carlos „Tom“ Jobim (1927-1994) und den Soziologen Sergio Buarque de Holanda (1902-1982). Die Wirtschaftskrisen und sozialen Missstände in Brasilien müssen ihn bis zum Schluss geschmerzt haben. „Nach Eden ist es weit“ endet mit dem Aufruf der Bauersfrau, für die Kinder eine bessere Zukunft zu schaffen. „Wir müssen endlich aufhören, uns im Gestrüpp wie Tiere zu verstecken. Irgendwann müssen wir doch Menschen werden.“ Doch der Mann entgegnet trocken: „Nein, wir können das nicht.“ Dann setzt wieder der quietschende Kreissägenton ein. KNA/Tsp

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: