© Fondation Louis Vuitton, Paris

Zweifler aus Prinzip: Eine gigantische Retrospektive zum Werk von Gerhard Richter

In der Pariser Fondation Louis Vuitton zeigen 270 Gemälde, was Gerhard Richter zum berühmtesten und teuersten lebenden Künstlers Deutschlands macht. Darunter sind spektakuläre Leihgaben aus aller Welt.

Stand:

Der Mann auf den Fotos sieht mehr nach einem gehobenen Beamten denn nach einem Künstler aus – gestreiftes Hemd, Hosenträger und Velourleder-Blouson. Klecksende Maler mögen ein Klischee sein, aber Zeitgenossen von Gerhard Richter haben es eifrig bedient: Günther Uecker etwa, wie Richter im Rheinland zu Hause, stieg für jedes Interview in eine weiße, mit Farbspritzern übersäte Latzhose.

Sein Kollege setzte sich dagegen schon zu Düsseldorfer Akademiezeiten von jeder Idee ab, wie ein Künstler auszusehen habe. Er war ja auch ein Außenseiter. Als Richter dort 1961 für wenige Jahre sein Studium aufnahm, hatte der 1932 Geborene schon eine solide Ausbildung an der Kunstakademie Dresden hinter sich: ordentlich figürlich, sozialistisch, realistisch. Die Flucht in den Westen katapultierte ihn dann mitten in die gärenden studentischen Proteste.

© Fondation Louis Vuitton, Paris

An allen vorbeigezogen

Joseph Beuys hatte soeben seine Professur angetreten, eine junge Künstlergeneration lehnte alles Überkommende ab. Trotz seiner tiefen Sympathie für Ausnahmetalente wie Blinky Palermo muss Richter sich unter den Bilderstürmern wie ein Fremder vorgekommen sein. Man spürt es auf den monumentalen fotografischen Porträts, die aktuell auf jeder Etage der Fondation Louis Vuitton in Paris hängen. Die Ausstellung selbst, die den inzwischen 93-Jährigen mit einer grandiosen Soloschau feiert, vollzieht in 30 Räumen mühelos nach, wie Gerhard Richter in seiner Unbeirrbarkeit bald an allen vorbeizieht, um kometenhaft zum berühmtesten deutschen Maler seiner Zeit aufzusteigen.

Gerade hat es der jährlich erscheinende Kunstkompass noch mal bestätigt: Seit über zwei Dekaden belegt Richter den Spitzenplatz als Nummer eins, der wichtigste und entsprechend teuerste Künstler. Völlig zu Recht, wie die schlicht „Gerhard Richter“ betitelte Retrospektive anhand von über 270 Gemälden belegt. Eine Apotheose, ausgerichtet von zwei ebenfalls berühmten Kuratoren: Dass Nicholas Serota und Dieter Schwarz selbst lange Museen führten und international bestens vernetzt sind, sorgt für eine eindrucksvolle Verdichtung wichtiger Leihgaben aus aller Welt.

© Fondation Louis Vuitton, Paris

Aus dem New Yorker MoMA ist, wenn auch nicht ganz vollzählig, der RAF-Zyklus „18. Oktober 1977“ angereist, der Zyklus „Birkenau“ von 2014 über private Fotografien aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ist eine Dauerleihgabe an die Neue Nationalgalerie. Das Gemälde „Onkel Rudi“ (1965) kommt aus Tschechien, Richters Bild „Venedig (Treppe)“ von 1985 hängt sonst im Art Institute of Chicago. Die übergroßen Passporträts jener „Acht Lernschwestern“, die 1966 Opfer eines Attentats in Chicago wurden, gehören den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, „Ema (Akt auf einer Treppe)“ schenkten Peter und Irene Ludwig 1976 dem Museum Ludwig in Köln.

Vieles gehört Bernard Arnault

Ein beträchtlicher Teil der Exponate stammt schließlich von Bernard Arnault, Gründer der Stiftung Louis Vuitton und Auftraggeber des privaten Museums im Bois de Bologne. Ihm gehören auch die Zeichnungen im letzten, obersten Raum des Hauses, mit der Richters Schaffen abschließt. 2020 hat er die Malerei eingestellt, seitdem konzentriert sich der Künstler auf kleine, abstrakte Kompositionen. Ein Kontrast zum frühen, zwanzig Meter langen Gemälde „Strich“ von 1980, doch bestätigen solche extremen Gegensätze am Ende noch einmal Richters Sinn für Realität: seine klare Einsicht in den Moment, der das eigene Werk für vollendet erklärt.

Zwischen diesen Spannungspunkten, seiner ersten experimentellen Verwischung eines Interieurs im Bild „Tisch“ von 1962, den vertrauten Farbexplosionen und der Reduktion auf ein relatives Miniaturformat entfaltet sich ein originäres Werk, das immer wieder aufs Neue gezeigt wird. Selten jedoch in dieser ausgesuchten Qualität. Die Kuratoren, auch beide jenseits der 70, schlagen rückblickend Kapitel für Kapitel in Richters Leben auf.

Und auch ohne lange Erläuterungen im jeweiligen Ausstellungssaal offenbart sich dessen Suche nach künstlerischer Individualität; seine tastende Vermittlung zwischen Figuration und Abstraktion, die der Maler in jeder Phase seiner Arbeit kritisch prüft, um mal in diese und dann in die andere Richtung zu tendieren. Richters Distanziertheit erweist sich dabei als hilfreich, eine Vereinnahmung ist das letzte, was er will.

© Fondation Louis Vuitton, Paris

Richter als Romantiker

Ein tastendes, dabei selbstbewusstes Suchen anstelle reiner Behauptungen, Zweifel im Angesicht politischer Zäsuren wie dem Bombenabwurf über Dresden, den der Künstler als Kind erlebte, oder dem kollektiven Tod der ersten Generation von RAF-Terroristen in Stammheim. Letzteres beschäftigte den Maler über Jahre, bevor er anhand alter Pressefotos seine Ansicht zur Ausweglosigkeit von Fanatismus malte.

Wie sehr Richter immer wieder auf das eigene Leben und Empfinden fokussiert, war lange nicht klar. Dass die fotografische Vorlage für den Wehrmachtssoldaten „Onkel Rudi“ ebenso aus dem Familienalbum stammt wie „Tante Marianne“, die von den Nationalsozialisten ermordet wurde, hat der Künstler später selbst erzählt. Andere Beziehungen wie zu seiner ersten Frau Ema, die Vorbild für seinen Akt auf der Treppe war, Richters Tochter Betty oder die Kinder aus seiner bis heute dauernden Ehe zur Malerin Sabine Moritz erschließen sich innerhalb der Ausstellung.

© dpa/Oliver Berg

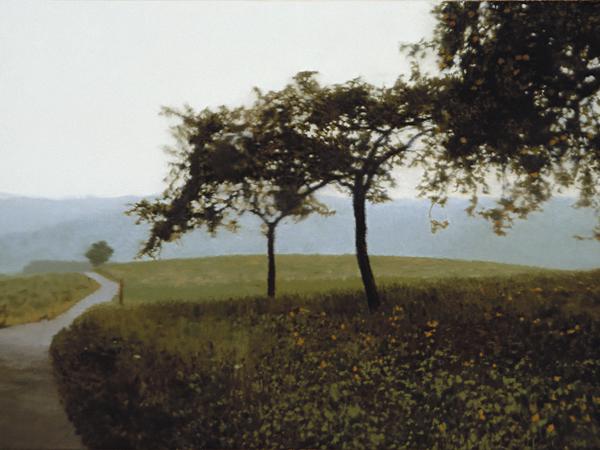

Dies ist die Stärke der ausgewählten Exponate – selbst wenn Abstraktes im Werk des Künstlers weit umfangreicher vorkommt, als es die Ausstellung suggeriert. Dieser Teil tritt diesmal deutlich zurück. Dafür bekommen Landschaften wie „Grünes Feld“, „Troisdorf“ oder „Ruhrtalbrücke“ ihren Auftritt, letztere wird zusätzlich von einem Film begleitet, der Richters Status schon Ende der 1960er Jahre dokumentiert. Alle drei Motive zeigen Unspektakuläres und schildern es zugleich aus der Perspektive eines zutiefst in der Region verwurzelten Romantikers.

Ein Konservativer, das auch. Wer heute auf jene „48 Porträts“ blickt, mit denen Gerhard Richter 1972 den deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig bestückte, steht einigermaßen fassungslos vor 48 Männern, die Einfluss auf die Moderne genommen haben. Als sei Deutschland im frühen 20. Jahrhundert gänzlich ohne Künstlerinnen, Literatinnen und Wissenschaftlerinnen ausgekommen. Diese Ahnengalerie hält man bloß mit Blick auf Richter als Repräsentant einer Bundesrepublik aus, die offenbar genauso dachte. In seiner Kunst spiegelt sich eine ganze Ära, im Idealfall mit allen Facetten, die auch für die Gegenwart relevant sind.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: